revues et sites

Lectures N°26

références_06

| |

http://www.parisduvivreensemble.org/

Henri Delasalle

Adresse : Chez les sœurs- Cité des 100

logements

Bloc B - N°20

40300 CHECHAR

Algérie

Téléphone. 032 35 31 53.

email : henridelasalle1@yahoo.fr

Notez le changement d’adresse email pour ceux qui ne l’ont pas encore fait.

Je ne consulte plus tous les jours l’ancienne adresse.

Chéchar, ce 3 janvier 2006

Chers parents et amis,

Un grand merci à tous ceux qui m’ont écrit pour ces

fêtes, parfois avec de très belles images – ou me donnant des nouvelles, de façon

à garder le contact. A mon tour de vous souhaiter une année 2006 avec beaucoup de

bonheur dans votre vie. En particulier le bonheur de donner du bonheur, le bonheur de se

donner aux autres dans les choses les plus simples, le bonheur d’aimer un peu plus

encore que l’année écoulée.

Et voici quelques nouvelles de mon coté, en espérant vous faire partager quelque

chose de la vie des gens d’ici.

Cette longue lettre a été l’occasion de faire le point plus sérieusement sur

ces deux mois passés en Algérie. En fait, deux mois, c’est court. Et je me sens

encore un peu dans ce temps des tout premiers pas, ce temps des commencements dont vous

connaissez sûrement l’impression un peu spéciale qui colore chaque journée :

Quand toute personne aperçue est une nouvelle rencontre, quand tout déplacement est une

découverte, quand votre visite fait très plaisir à vos hôtes simplement par

qu’ils sont curieux de voir un étranger fraîchement débarqué et portant avec lui

encore le parfum du pays d’origine, qui plus est la France… quand vous butez

aussi sur tous les petits détails de la vie qui vous changent de " chez

vous ", avant que l’apprivoisement se fasse et que de nouveaux réflexes

viennent… Et quand l’avenir paraît encore bien flou… mélangeant au fond

des tripes l’enthousiasme de l’aventure qui commence et l’angoisse de

l’inconnu.

Me voilà au début d’un séjour " fidei donum " en Algérie.

Fidei donum veut dire en latin " don de la foi " (ou qqchose comme

ça) et c’est surtout le titre d’une encyclique du pape à la fin des années

1950, au moment des décolonisations, qui invitait à instaurer entre les Eglises

anciennes et les Eglises jeunes des relations plus égalitaires. Ces mots latins

désignent aujourd’hui les prêtres prêtés par leur diocèse à une autre Eglise

mais peut concerner aussi des laïcs. Dans mon cas, à la demande de l’Eglise

d’Algérie (site : www.ada.asso.dz) et

après m’être proposé, je suis prêté par l’Eglise du Val d’Oise

(www.catholique95.com).

Le cadre institutionnel qui me concerne étant rappelé, comment vous dire en peu de

mot ce à quoi ma vie ici ressemble ? Dans quelle case connue de la plupart

d’entre-vous pourrai-je ranger ma vie ici ? Peut-être que je pourrais la

comparer à celle d’un prêtre étudiant, un prêtre en année

d’approfondissement : Avec un objectif de séjour très simple – apprendre

la langue locale dans tous les sens du terme, c’est à dire s’immerger, se

laisser transformer par les gens où milieu des quels j’ai été envoyé en me

faisant peu à peu de plus en plus proche. Et comme tout prêtre étudiant, m’a été

confié en parallèle un service pastoral de trois communautés religieuses dans un

secteur du diocèse – précisément dans le Sud-Est de Constantine : Chéchar,

Tébessa et Bir el Ater.

Mais l’étiquette " presque prêtre étudiant " n’est pas

satisfaisante car ce que j’ai appelé " objectif de séjour "

n’est pas universitaire du tout et aucun diplôme n’est prévu à la fin.

Et puis cet objectif ne m’est pas personnel : c’est un peu l’objectif

de vie de toute l’Eglise d’Algérie, une vie de fidélité au long des années

à ce peuple profondément musulman, une vie tissée jour après jour par des amitiés

profondes, parfois sur plusieurs générations, avec des Algériens. Je balbutie encore

pour vous décrire cette attitude du disciple du Christ que je n’ai pas beaucoup

réfléchi durant mon séminaire et mon service pastoral en France; et pour cause,

car les Chrétiens de France ont d’autres responsabilités au milieu de leurs

concitoyens. Mais c’est vrai qu’ils ont toujours eu aussi cette tâche-là et

qu’ils l’ont de plus en plus : inventer une fraternité respectueuse avec

ceux qui ne partagent pas notre foi, une fraternité de plus en plus profonde, sincère,

juste… notamment aujourd’hui au sein des jeunes générations, quand

l’autre revendique son islamité ou une autre appartenance qui le fait entrer en

contradiction avec ce que je crois.

Comme vous le voyez, ce " don de la foi " marche dans les deux

sens, je suis venu pour apprendre à être donné un peu plus à tout homme, et je

souhaite que ma venue ici soit l’occasion d’un échange entre mes deux Eglises

– entre les catholiques du Val d’Oise et les Algériens d’ici qui nous font

bon accueil.

En attendant, l’Evêque de Constantine s’inquiète pour moi :

" Tes journées ne te semblent pas trop longues dans cette petite ville

perdue ? " Et bien, non ! Du moins pour l’instant !

J’aimerai pouvoir plutôt les prolonger sur mon sommeil pour pouvoir à la fois

écrire au jour le jour les petits bouts de vie partagée dans la journée, et aussi

répondre à tous ceux qui m’écrivent par mails, et prier, et méditer les textes de

la liturgie du jour, et préparer de façon approfondie mon homélie du dimanche – ce

n’est pas parce que je n’ai pas beaucoup de paroissiens qu’il faut moins

travailler, tout en faisant le voyage jusqu’aux 2 communautés de Tébessa et de Bir

plusieurs fois par mois, et encore faire les courses, la cuisine, le ménage, la lessive,

et aussi visiter régulièrement les quelques connaissances sur Chéchar, et surtout

rester très disponible pour faire d’autres connaissances, et tout autant que tout ce

qui précède, faire progresser plus vite mes possibilités d’expression en arabe

algérien.

Ayant été prêtre en paroisse, avec d’autres responsabilités en mouvement, je

m’étonne moi-même de ressentir une telle impression de manque de temps, mais il y a

quelques explications évidentes : - 1ère raison : – toutes les

tâches quotidiennes de la vie peuvent prendre beaucoup de temps, le temps que je

m’habitue à la façon locale ; et aussi parce que la façon locale demande plus

de temps. J’en dit plus dans la suite.

- 2ème raison : – apprendre une langue non occidentale comme

l’arabe demande l’énorme travail de se repérer dans des

" sons " nouveaux, inaudibles et imprononçables dans les débuts. Il

faut répéter, répéter des petits bouts de phrases pour que la mémoire auditive

accroche… – 3ème raison : Je n’ai pas d’équipes de

travail pour me booster.– 4ème raison : Si les gens savent marcher

vite dans la rue, il fait froid en ce moment, ici personne ne semble avoir d’agenda.

On ne prend pas de rendez-vous pour se voir… on passe et parfois on attend que la

personne revienne de course.. Or " se voir ", " la

rencontre " me paraît tellement ma raison d’être ici que pour

l’instant je ne compte pas mon temps. En particulier je ne pose pas de trop de

limites à un homme qui passe me rendre visite tous les jours, généralement dans la

matinée : Abd el Hafid.

Hafid (ou Hafiv – la dernière lettre arabe de son prénom est mystérieuse pour

nos oreilles françaises et ressemble tantôt à quelque chose du

" d " tantôt à quelque chose du " v " - les

puristes écrivent " Hafidh ") habite Taberdga, la petite ville

ancienne en bas au bord de l’Oued et fait parti des amis de la petite communauté

chrétienne de Chéchar. Non qu’il ait voulu un jour devenir chrétien parmi nous,

mais parce qu’il a trouvé auprès des sœurs et de Jean Marie, le prêtre qui a

vécu ici 23 ans, un soutien psychologique et fraternel. J’avoue qu’il m’a

été précieux dans les premiers jours. Il m’a guidé dans toute la ville, m’a

fait connaître 4 ou 5 personnes. Aujourd’hui, en plus de l’écouter dans ses

méditations, je lui ai proposé de faire de ses visites un temps d’échange de

savoirs : il accepte avec beaucoup de gentillesse de répondre à mes questions à

propos de l’arabe algérien (ou sur la langue berbère de la région et mille autres

détails de la vie locale au quotidien) et moi je l’initie à la langue de

Shakespeare. " Tous les jours ou presque ". Vous avez bien lu.

Cela veut dire qu’Abd el Hafid, célibataire, 30 ans environ, est sans travail. Il ne

me contredirait pas si je précisais qu’il porte en lui une souffrance

l’empêchant de s’engager avec quelqu’un d’autre pour travailler

– il l’avoue lui-même, ni à se lancer dans une initiative personnelle. Son

frère jumeau qui a moins bien réussi à l’école est sur le point de se marier et a

trouvé un travail dans une palmeraie au bord du désert à 50 km d’ici environ. La

difficulté psychologique d’Hafid peut se rencontrer partout dans le monde. Mais

coté découverte pour moi, je vois qu’il y a beaucoup de jeunes hommes de sa

génération qui sont dans son cas. Renforcés dans leur handicap par l’énorme

chômage qui sévit ici. Et par le nombre de copains qui, ne voulant pas rester à ne rien

faire, tentent leur chance dans des " petits boulots " sans grand

résultat. Le spectacle de la rue de Chéchar à toute heure de la journée me donne

l’impression, si je compare avec nos rues en France, qu’un tas de gens ne font

quasiment rien. Quand en France je me promène dans certains quartiers pendant la journée

en semaine, je suis l’un des seuls hommes au milieu de quelques femmes avec enfants

et de retraités. Ici, c’est l’inverse : il y a du monde dehors à toute

heure du jour, uniquement des hommes, jeunes et vieux, arrêtés pour discuter ou allant

et venant, comme moi. Ce sont les femmes qui sont absentent ou qui passent furtivement,

comme si c'étaient elles qui avaient un peu honte d’être là au milieu des hommes.

Ici, notez bien, les commerçants sont exclusivement des hommes ; j’attends

encore de trouver une " commerçante " ou une

" vendeuse " - A Alger, à Blida, je me souviens en avoir vu dans des

petits super marchés à l’occidental.

A propos de commerçant, Abd el Hafid m’a fait connaître un cousin éloigné,

Ismaël, qui tient un petit magasin de vente et réparation de téléphone portable,

dépannage en électronique – informatique, et réalisation de photos

d’identité ou de photos-souvenir avec une bonne imprimante numérique. Ismaël

m’a fait un très bon accueil et partageant moi-même son intérêt pour tous les

appareils électroniques, je passe régulièrement avec plaisir, le voir lui et son

associé Charaf. Ismaël avait animé il y a quelque temps un club d’électronique

dans la " maison des jeunes ", en association avec un de ses amis,

Abdalla. Ils m’ont proposé de relancer le club avec moi. Intéressé, je les ai

encouragés à pousser plus loin l’idée, et un matin, ils m’ont organisé une

visite avec le directeur, le " mudir ", de la fameuse maison des

jeunes. Belle, vaste, de bons équipements, construite par l’armée. C’est

l’effectif d’animation qui manque – pas de budget. Après cela, en

continuant d’en parler avec l’un ou l’autre, j’ai compris peu à peu

que ni Abdalla ni Ismaël ne se sentaient disponibles. Le directeur les a-t-il blessé

dans son échange avec eux sur un ton élevé, lors de la visite ? – Est-il

utile de préciser qu’à ce jour, je ne comprends de ce qui se dit entre les gens que

ce qu’on veut que je comprenne et quand on veut que je comprenne – c’est à

dire avec une bonne proportion de mots français et en découpant les phrases les unes

après les autres... Je pense plutôt qu’ils espéraient que j’allais prendre

leur relais. Pourquoi pas en effet ! Mais l’organisation aperçue lors de la

visite, et les liens de la maison avec la population m’ont paru très différents de

ce que j’ai pu connaître jusqu’ici en France, et j’attends vraiment

d’avoir plus d’expérience et en langue locale et en us et coutume d’ici

pour me lancer. Ismaël de son coté, célibataire, avec des soucis de trésorerie pour

son petit magasin-atelier, rêve de tout vendre et de rejoindre son frère à Marseille.

Il parle de partir en février. Il idéalise beaucoup la vie en France – dommage.

Mais c’est un véritable artiste, bon musicien sur clavier, et un certain talent pour

monter des petits automatismes, semble-t-il. Je serai heureux pour lui et pour le monde

entier s’il pouvait aller un temps ou une partie de sa vie à l’étranger

développer ses dons, et pourquoi pas en France.

Abdalla de son coté n’habite pas Chéchar mais une petite localité de la commune

plus loin sur la route au sud de Chéchar. Diplômé en électrotechnique et automatisme

(bac pro ou bac +2, je n’ai pas encore bien noté), il est connu à Chéchar pour

savoir dépanner les téléviseurs et autres appareils électroniques, la mairie lui ayant

fait appel pour les écoles. C’est ainsi qu’il m’a été présenté la

première fois, quand il est venu régler la télé de l’appartement à la demande

d’un ami des sœurs qui prend soin de moi. Finalement, depuis début décembre il

a été engagé comme aide gardien de la maison des jeunes et je l’ai vu infiniment

heureux d’avoir enfin un CDI. " Maintenant, je fonce. " dit-il.

Je suis passé le voir à son poste de travail déjà à deux reprises et j’ai bien

aimé nos conversations. L’autre soir, il disait :" Je veux

m’ouvrir à tous les milieux. ".

Il y a eu aussi un jeune de 20 ans environ, Nasser, qui a eu

très fort le souci que je me sente accueilli. Logeant avec sa mère et son beau-père

dans la même cité que moi, il était passé saluer Jean Marie son ancien professeur et

ancien voisin le soir de notre arrivée. Nasser ne parle pas le français seulement

quelques vagues souvenir de l’école, et je lui ai proposé de s’y remettre avec

moi, à raison d’une petite heure deux fois par semaine. Je l’ai vu faire des

progrès mais assez vite il a décroché. Manque de motivation de son coté !

Faiblesse des compétences pédagogiques du coté du professeur ! Ce qui est certain,

c’est que ce contact avec un jeune de la cité m’a aidé dans les premières

semaines à me sentir moins étranger à la vie du quartier. Je parle de cité, car tel

est son nom : " cité M’choucha Mohamed El Hadi " (le nom

d’un chaïd de la guerre d’indépendance), mais je devrais dire

" résidence " pour traduire en français de France car ici il

n’y a principalement que des propriétaires – même si tout ce qui est espace

commun a été plutôt dégradé en 20 ans – façon de vivre ici oblige, et je

ressens une ambiance très familiale et loin de la délinquance des cités de relogement

des bidonvilles à Constantine tel que je l’aperçois en lisant le journal

francophone el watan (www.elwatan.com) mais plutôt

avec le chant quotidien des enfants jouant paisiblement entre eux en bas des blocs. (ils

reprennent l’école demain). La résidence comporte 10 blocs, On en aperçoit 6 ou 7

sur la photo ci-contre prise d’une des places du centre ville. Mon bloc est caché ou

bien c’est le plus loin dans le centre de la photo. Chaque bloc a 10 appartements sur

5 niveaux. Je suis au 3°étage, c’est à dire l’avant dernier (il faut compter

le rez-de-chaussé.)

" Avec les voisins d’escalier, n’espère pas trop – m’a

dit Jean Marie - moi, je n’ai pas réussi à aller plus loin que le bonjour

– bonsoir. " Au bout de 2 mois, c’est un peu ça mais… il y a eu

mi-novembre une panne dans l’adduction d’eau de la ville et notre cité a été

privée d’eau pendant 10 jours (peut-être moins mais je n’étais pas forcément

là le dernier jour où l’eau a été distribuée). Normalement, nous avons

l’eau tous les 3 –4 jours dans la matinée, l’heure est variable autant que

le jour de la semaine et chacun fait des réserves. Les gens mieux équipés ont une

grosse citerne sur la terrasse (ou sur le toit)qui se rempli automatiquement. Jean Marie

Jehl a des " grosses bonbonnes " dans la salle de bain et les remplit

avec le tuyau souple de la douche quand l’eau arrive " Tu verras, ton

oreille va te le dire, elle va repérer le bruit des citernes des voisins qui se

remplissent " m’avait dit Jean Marie. Et c’est vrai…

aujourd’hui, j’entends… mais il y a eu cette panne vers la mi-novembre. Les

passaient et je commençais à voir le bout de mes réserves, ayant fait une petite

lessive juste après la dernière distribution. Un jour où je pensais ne plus pouvoir

tenir encore très longtemps même si j’arrêtais de faire la vaisselle etc…

voilà que j’entends des pas devant moi dans l’escalier : j’accélère

le pas pour tenter un contact au sujet de l’eau – A ce moment-là, n’ayant

encore vu personne autour de moi dans la cité aller et venir avec des bonbonnes

d’eau, je n’étais pas très sûr si ce n’était pas une panne chez moi

seul. J’arrive à la voisine de palier au moment où elle entrait chez elle. Ici,

pour une femme, j’ai cru comprendre que ce n’est pas honnête de prendre le

temps de parler avec un homme étranger à la famille. Toujours est-il que sans me

regarder, tout en me fuyant, elle a bien voulu répondre à ma question simple :

" Il n’y a pas d’eau ? " par un " Oui, il

n’y a pas d’eau " Sa porte s’est refermée avant que je

n’aie pu en savoir plus mais je suis entré chez moi content : heureux de

n’être pas seul dans le pétrin – et content d’avoir pu me faire

comprendre, même si ma phrase était archi simple …. 10mn plus tard, on frappe à ma

porte : c’est son mari qui m’apporte 1litre et demi d’eau et qui tente

de m’expliquer avec quelques mots de français qu’il s’agissait d’une

panne sur les tuyaux. Ce geste m’a profondément touché. Ils avaient souci de leur

voisin étranger et partageaient avec lui leur eau. Et si cette panne d’eau leur

avait permis de passer par-dessus leur timidité et leur mauvais français ? Comme

moi-même osant dépasser dans l’escalier tout à l’heure la gêne des femmes

ici vis à vis de moi.

Depuis j’ai senti chez eux d’autres signes fraternels : le jeune fils

adolescent a un geste de salutation très respectueux à mon égard quand on se croise. Un

jour Hafid passe me voir en apportant un pain pour me l’offrir. Ne me trouvant pas,

il le confie aux voisins. A peine étais-je entré chez moi, c’était le jeune qui

frappait à la porte pour me donner le pain. En tentant de m’expliquer d’où ce

pain venait. Je n’ai pas tout compris – les ados parlent toujours très vite -

mais il a accepté de prendre le temps très simplement pour que je comprenne

l’essentiel.

D’autres voisins s’approchent de moi quand l’occasion leur en est

donnée. L’autre matin, en achetant quelques kg de pommes de terre à une camionnette

venue vendre dans la cité, j’ai pu échanger avec un autre acheteur. Il s’est

présenté comme un ancien élève de Jean Marie, et sa curiosité à mon égard a été

sur un ton très sympathique. Je ne cite que ces quelques contacts rapides dans la cité

mais je suis vraiment heureux de la taille modeste de Chéchar – 10 000 hab. pour

l’agglomération, 25 000 pour la commune entière – qui diminue l’anonymat

et m’offre plus de contacts par simple voisinage.

Mais il faut aussi que je vous parle de ma

" communauté chrétienne ", celle avec qui je prie tous les soirs

entre 6 et 7 heures. Communauté où je prends des cours d’arabe. Où je mange le

dimanche soir. Qui me conseille dans mes premiers pas d’étranger tout neuf et veille

sur moi. Et m’invite lorsqu’elle fait une petite sortie détente, comme celle

faite le 23 décembre pour profiter du beau soleil qui était revenu après des jours plus

gris sur les crêtes au-dessus de Chéchar. Trois sœurs franciscaines missionnaires

de Marie. Moïra, Anna et Jocelyne. Respectivement maltaise, coréenne et française. [Sur

la photo ci-contre dans l’ordre Moïra, Jocelyne, moi et Anna. mais vous nous verrez

mieux sur la 3° photo de la lettre. Derrières nous, les sommets enneigés des Aurès. En

dessous, la vallée de l’Oued El Arab qui se jette dans le désert (quand il coule,

mais en ce moment il y a un peu d’eau.) L’Oued est à 1000 m au dessus du niveau

de la mer – altitude habituelle de la région des hauts plateaux. Et sur le col, nous

devons être à plus de 1700 m. Le plus haut point de la crête est noté à 1850 m.]

Jocelyne, infirmière, est depuis très longtemps en Algérie, précisément dans cette

région. D’abord à Tébessa ou dans les années 70 elle a participé à la formation

d’agents de prévention sanitaire en tant que directrice de

l’ " école paramédicale ". Puis en 83 elle est venue ici,

dans cette région plus reculée et moins riche en service de santé, à la demande des

responsables algériens : pour qu’elle puisse former des agents de prévention

comme elle l’avait fait à Tébessa. Et c’est comme cela que j’habite

Chéchar aujourd’hui. Cette proposition d’être nommée à Chechar pour Jocelyne

correspondait bien à la vocation de son institut religieux: aller à la rencontre

des moins gâtés. Le pays se couvrait d’un réseau de santé pour tous –

d’autres personnes nouvellement formées pouvaient prendre en charge les centres

déjà bien rôdés, et il fallait être aux cotés de ceux qui partaient dans les

régions plus isolées, C’était aussi le chemin choisi par toute l’Eglise

d’Algérie : en compagnon fraternel du peuple algérien se prenant en main,

vivant au milieu de ce peuple notre relation à Jésus qui nous entraîne toujours vers

les plus petits. C’est ainsi que les FMM ont décidé de fonder une communauté à

Chéchar, à peine sortie de terre. A M’sala comme les gens de la vieille ville de

Taberdga, en bas, près de l’Oued, nomme la ville nouvelle (un nom qui voudrait dire

" le plateau "), ne comportait pas encore beaucoup de maisons.

Jocelyne a commencé son travail avec l’équipe de prévention sanitaire dans un

bungalow (" on avait froid l’hiver et chaud l’été ")

tandis que Rosanna, une sœur italienne revenant de deux années d’apprentissage

de l’arabe algérien à Alger, la rejointe avec une autre sœur (restée moins

longtemps et que je ne l’ai encore jamais rencontrée) et a commencé une activité

de présence auprès des femmes et des jeunes filles de Taberdga et de Chéchar. Ces

dernières ont alors fondé ensemble une association pour se former aux travaux de couture

et se faire un peu d’argent avec leur production vendue en partie en Italie par le

réseau des sœurs. Rosanna qui vient juste de partir après 22 ans de présence

continue, a marqué énormément les habitants de la commune, grâce aussi à son

caractère très généreux et fort – ajouté au style italien. Aujourd’hui, les

sœurs habitent " chez Rosanna ". Jocelyne de son coté était repartie

plusieurs année sur Tébessa quand elle a pris sa retraite et vient juste de revenir à

Chéchar dans l’année écoulée. Aujourd’hui, Jocelyne dépanne à la demande

des familles pour des soins infirmiers et continue les amitiés nombreuses qui se sont

tissées à travers les soins, à travers l’ " association

féminine ", à travers le voisinage….

Moira, même âge que Jocelyne, est arrivée il y a quelques années à Chéchar. Son

parcours l’a fait passer par l’Italie, la Libye puis Tiaret dans l’Ouest de

l’Algérie. Elle apporte son savoir faire en couture, et son pragmatisme attentif

pour chacun, forte de sa co-naturalité avec le Maghreb. Malte est très proche du monde

arabe, et la langue parlée à Malte contient de nombreux mots arabes.

Anna, juste un an de moins que moi, vient d’arriver de Tunis où elle a fait un

peu d’arabe classique (ou arabe littéraire) à la " Bourguiba

school " après avoir vécu à Paris plusieurs année pour posséder

parfaitement le français. Nous étudions ensemble l’arabe algérien mais

j’admire cette longue préparation. L’esprit coréen aime-t-il particulièrement

que les choses soient bien organisés et précisés ? Anna s’énerve un peu

devant le caractère oral de l’arabe algérien, pas d’orthographe, beaucoup

de cas irréguliers en comparaison de l’arabe littéraire. Anna est infirmière et

espère obtenir son permis de travail, soutenue par Jocelyne qui a de longue relation dans

le secteur, sachant qu’il n’y a aucun accord entre la Corée et l’Algérie

pour les emplois dans la santé comme il en existe avec la France, mais sachant aussi

qu’à Chéchar et dans la wilaya de Khenchela, il n’y a pas d’infirmière

au chômage, il en manquerait plutôt. A suivre !

Je rejoins tous les jours ces 3 soeurs pour la prière du soir dans leur petite

chapelle. Nous célébrons l’Eucharistie, en prenant le temps assez souvent de

partager la journée, parfois l’Evangile. Et en ce moment, je suis encore 4 fois par

semaine chez elles, les samedi-dimanche et mardi-mercredi (en Algérie, on se repose le

jeudi et le vendredi) dans l’après-midi en cours d’arabe dialectal, en

compagnie d’Anna sous l’instruction de Nadia, 27 ans et fiancée, la fille

d’une famille qui est devenue très amie avec les sœurs au fil du temps.

Si je vous disais que l’horaire du cours a été calculé pour permettre à Nadia

de partir avant la tombé de la nuit : car il n’est pas honnête ici pour une

femme de marcher seule dans la rue quand la nuit est tombée. Mais cette société a

connu, si j’ai bien compris, un enfermement des femmes en ville bien plus grand.

Une autre portion de ma communauté chrétienne est à Tébessa : Egalement des

Franciscaines missionnaires de Marie, la communauté des sœurs de Tébessa est en

pleine reconstruction – deux sœurs infirmières sont parties, après un refus de

renouvellement de leur permis de travail (*), ce qui a fait perdre à la communauté sa

dernière implication professionnelle. Avec avoir vécu il y a 2 ans la mort du prêtre

qui résidaient dans la ville depuis très longtemps aussi, Claude,, c’est une page

qui se tourne pour l’église locale de cette grande ville de plus de 120 000

habitants. La voilà devenue petite, petite, avec 3 sœurs actuellement :

Térésa, coréenne, Thavar, sri lankaise et Carmela, italienne. Habitant le vieux

presbytère dans la vieille ville, derrière les fortifications datant de l’empire

byzantin, elles ont beaucoup de contacts, soutenant d’un coté des familles pauvres

ou rejoignant une association d’enfants handicapés, et de l’autre offrant des

activités de soutien scolaire (français et anglais) et d’enseignement musical à

des enfants, certains de familles plus aisées. A Noël, nous étions tous rassemblés là

et pour la messe du jour, 3 " franco-algériens " nous ont rejoint.

(*) Il existe en Algérie – mais aussi en Tunisie un règlement instituant la

préférence nationale qui limite ainsi le travail des étrangers et qui s’applique

à moi entre autre. L’objectif a été d’Algérianiser les cadres – et

également de lutter contre le chômage. A noter que pour les professionnels français de

la santé, il y a des accords qui leur permettent de travailler en Algérie – sans

doute en lien avec les facilités des Algériens médecins pour travailler en France dans

les hôpitaux sans trop coûter à la Sécu.

Le 3° morceau de ma communauté est à Bir el Ater, à 90 km environ au sud de

Tébessa – Roseline qui vient de fêter ses 50 ans de vie religieuse cette année,

habite là avec Geneviève-Noëlle jeune retraitée et Odile-Claude, 3 " petites

sœurs de Jésus ", des religieuses de la famille spirituelle de Charles de

Foucauld. Nous avons en Val d’Oise une petite communauté à Villiers-le-Bel qui va

vers les gens du voyage. A Bir, certaines ont vécu en plein désert avec les nomades et

aujourd’hui, les voilà en ville, dans une agglomération de 60 000 habitants, qui a

poussé plus vite que Chéchar grâce à la mine toute proche. Et qui s’est enrichi

beaucoup, dit-on, pendant les années noires en profitant des difficultés pour

l’administration algérienne menacée par le terrorisme de surveiller la frontière

tunisienne toute proche. Les sœurs donnent quelques soins infirmiers et visitent plus

gratuitement des femmes, en particulier des épouses de fonctionnaires déplacés. Ces

dernières se trouvent très isolées loin de leur propre famille dans une société où

on ne sort pas de la famille. Les soeurs reconnaissent qu’ici en ville, elles

n’ont plus la complicité qu’elles pouvaient partager avec les familles nomades,

se faisant nomades avec elles. " Les gens vivent tellement en famille entre eux,

ils donnent vraiment l’impression de se suffirent à eux-même et de n’avoir pas

besoin de quelqu’un extérieur à leur famille - me confiait l’une

d’elles- et en même temps, le jour où je suis tombé malade, j’ai été

entourée de beaucoup de signes d’attentions par mes voisines, faisant tout pour

m’aider à me rétablir. " Charité musulmane ? Grande attention au

" voisin " chez les gens du sud ? Importance de ce que

représentent les sœurs pour ses femmes qui ne sont elles-mêmes jamais sorties de

leur famille ? Les trois sans doute ! Mais ces différents moteurs

d’entraide mutuelle – avoir souci du voisin malade - être porteur de la

promesse d’une vie plus choisie – ont à mes yeux une dimension

" sacramentelle ".

J’ai rejoins les communautés de Tébessa et Bir par les

transports en commun par deux fois déjà. Pour partager, prier, célébrer

l’Eucharistie. En théorie, je suis supposé le faire plusieurs fois par mois. Ce qui

n’est pas trop difficile en soi: ce pays a de très belle route et les

transports tels que bus et taxis collectifs sont nombreux et peu onéreux. Dans les faits,

Novembre et Décembre nous ont offert plusieurs occasions de nous retrouver les 3

communautés ensemble, rendant inutile une visite supplémentaire de ma part : –

la rencontre trimestrielle de secteur à Tébessa à la mi-novembre, la fête du

Bienheureux frère Charles de Foucauld le 1er décembre et nous étions alors

tous à Bir sauf 2 absentes– (cf. la photo). Et Noël de nouveau à Tébessa. Enfin

une 4°occasion a été la récollection à Constantine les 8 et 9 décembre pour tous

ceux du diocèse qui le pouvaient. J’y suis allé avec Moira, Jocelyne étant en

" conseil " à Tunis, et Anna accueillant des amies infirmières

coréennes. Cette rencontre m’a permis d’apercevoir enfin presque tous les

prêtres et les religieuses du diocèse, de revoir ceux que je connaissais déjà et de me

présenter aux autres. Au 1er de l’an, c’est la communauté de

Tébessa qui est venue à Chéchar et un jésuite de Constantine est allé à Bir,

emmenant avec lui un stagiaire jésuite syrien. L’occasion pour lui de découvrir

l’Algérie plus en profondeur. De fait, pour Tébessa et Bir, des prêtres de

Constantine font aussi le voyage en prenant leur tour avec moi ; ils apprécient

cette sortie et les sœurs apprécient de ne pas avoir toujours le même prêtre.

Cette année, 2 des jésuites (ils sont 4 en ce moment) et les 3 prêtres diocésains de

Constantine semblent disponibles pour ces visites pastorales de temps en temps.

L’évêque pense que je ne pourrai ne faire le tour que 2 fois par mois. Et tous,

prêtres et sœurs, aiment me rappeler que s’il y a une période de chute

importante de neige en janvier ou février, il faudra attendre qu’elle fonde. Ce

n’est pas encore arrivé (" Mazel ", comme on dit ici).

J’évoquais le temps que me prennent les gestes de la vie quotidienne, comme je

n’avais jamais connu auparavant. Sur le fond, je suis vraiment heureux de faire cette

découverte – loin des grandes villes où l’on peut quasiment vivre avec les

standards américains/occidentaux, telles qu’Alger, Constantine ou Annaba. Je veux

dire qu’à Chéchar je partage davantage les conditions de la vie quotidienne très

simple de l’immense majorité des hommes qui vivent avec moi en ce moment sur cette

terre. C’est ce que je souhaitais beaucoup : sortir un moment de notre bulle

occidentale, pour me faire plus proche de tous les hommes. Un reste de l’enseignement

républicain dans nos livres d’histoire fustigeant la période féodale très

inégalitaire comme la nôtre aujourd’hui ? La parabole du riche et du pauvre

Lazare ? Oui, pourquoi ai-je toujours rêvé de me faire proche de chaque homme, à

commencer par les moins chanceux ? Je ne peux pas expliquer et si je ne retrouvais

pas un peu la même choses chez des amis et des chrétiens, je me croirai névrosé.

Mais cette proximité, ce partage des conditions de vie des humbles de la terre, est-il

réelle à Chéchar ? Jusqu’où me suis-je fait proche ?

Par pour la taille de mon habitation en tout cas ! Car s’il était bien moins

onéreux de me loger dans l’appartement de Jean Marie que de louer un logement à

Tébessa, ville plus grande et plus au centre de mon secteur, je me trouve sans doute

être le plus largement logé de toute la commune : un F3 rien que pour une seule

personne ! (Avis à ceux qui envisagerai un voyage par Chéchar.) Sauf erreur de ma

part, ce ne doit pas être le cas de beaucoup car je vois tout le monde ici vivre en

famille et je ne vois pas de grand palais. Et chacun sait que la crise du logement est une

réalité en Algérie, ployant sous le nombre des mal-logés qui s’entassent chez un

parent en attendant mieux.

Si à Chéchar je deviens plus proche des humbles de la terre, c’est que notre

petite ville est loin des grands axes et ne bénéficie pas des équipements de confort

des grandes agglomérations. Et la population majoritairement rurale entraîne tout le

monde dans un style de vie très simple: familles nombreuses, vie rude au contact avec la

nature, habillement sans fioriture, des gens vivant avec peu d’argent et se

contentant de peu.

Ainsi pour me nourrir : A Chéchar, aujourd’hui, je n’ai aucune crainte

de mourir de faim ! Les commerçants ne manquent pas de marchandise et ils sont

nombreux. Mais le style d’ici prend beaucoup plus de temps, avec un choix bien plus

limité. A moi d’oublier vite l’organisation de bon célibataire que je

m’étais construite peu à peu en France. Car ici, pas de chaîne du froid (de

surgelés) et pas de supérette, encore moins de super marché mais une légion

d’épiceries, toutes de petites tailles, de la taille d’un garage pour voiture,

avec une 50aine de denrées différentes, plus

ou moins selon le magasin et le propriétaire. Ici, on ne remplit pas un caddie mais on

demande la boite de sardine, le morceau de savon ou le litre de lait dont on a besoin pour

aujourd’hui et on revient le lendemain. Ce que j’apprécie, d’un autre

coté, c’est la gentillesse de beaucoup d’entre eux et l’unicité du prix.

Pas de souci à devoir marchander. Le prix d’un article standardisé m’est

apparu être le même dans toutes les boutiques. J’ai pu vérifier à chaque fois

qu’aucun ne cherchait à profiter de moi et qu’au contraire ils étaient de bon

conseil. Autour de chez moi, j’ai maintenant appris à connaître 2 commerçants

parmi d’autres. Le plus proche est un homme très âgé. Hafid l’a toujours

connu depuis sa petite enfance, alors qu’il habitait encore Tabergda. Son magasin

fait un peu " débarras " et il a peu d’articles. Souvent

d’autres " shikh " sont avec lui, pour passer le temps,

d’autant que son magasin est bien exposé, plein sud. Sa rue, très résidentielle,

est pleine d’enfants qui n’arrêtent pas de venir lui acheter des bonbons.

L’autre est un homme encore jeune, au visage très sympathique : il parle assez

bien le français, chose rare ici, il a fait des études d’ingénieur agronome mais

" pas de poste " ce sont ses paroles. Il est heureux de parler en

français avec moi et j’apprécie sa conversation. En ce moment, je crois que nous

nous testons mutuellement. J’espère pouvoir avancer patiemment avec lui dans

l’échange.

Pour les fruits et légumes, le mieux est d’aller sur l’un des deux petits

marchés permanents où se trouvent les produits de saisons. L’un au bord de ma

cité, l’autre à 500m le long de la route de Tabergda. Il y a aussi le grand marché

hebdomadaire le mercredi matin, où c’est toute une partie des gens des fermes

alentours qui viennent. Les produits locaux sont très bon marché, et ont la mine très

écolo : tout est à faire, laver la terre, éplucher. Et souvent en grosse

quantité, surtout sur le marché hebdomadaire. Et je redécouvre les saisons. Les tomates

ont quasiment disparu. Les mandarines et les oranges qui doivent venir de la bande

côtière ou de Tunisie ne sont pas très chères en ce moment. Ce matin, j’ai cru

qu’il n’y avait plus que des dates et des oranges à vendre, à coté des

moutons (l’Aïd el Kebir s’approche, il est prévu ici entre le 10 et le 13

janvier). Les pommes du cru, sorte de petites goldens très juteuses, ont grimpé de prix

depuis mon arrivée et puis ont disparu : j’aurai du en acheter un gros stock

dès le 1er novembre pour aller jusqu’en janvier-février. Il ne reste

plus que des pommes bien calibrées, sans tâche et sans défaut, qu’on pourrait

croire provenir tout aussi bien du Chili ou de France que de l’Algérie, mais elles

sont très chères en comparaison.

Cette façon de faire ses courses semble davantage faite pour une maisonnée avec un ou

plusieurs adultes à demeure (je crois pouvoir dire que ce sont des femmes) qui ne font

que ça – épluchage et préparation culinaire – c’est le cas tout autour

de moi dans la cité semble-t-il. Comme je vous le disais, je croise rarement des femmes

en faisant mes courses. Les grosses courses sont faites par les hommes – les kilos de

fruits et de légumes, et les petites courses – la boite de sauce tomate, les 2 pains

et les 3 yaourts – sont faites par les enfants.

Ainsi pour se chauffer : C’est connu, l’hiver sur les hauts plateaux, il

fait froid avec régulièrement du gel et parfois de la neige. Et l’appartement de

Jean Marie construit il y a moins de 30 ans, n’est pas une antiquité. Pour autant

vous n’y trouverez aucun système de chauffage centralisé mais un simple trou

de cheminé dans le couloir pour y installer un poêle.. Et pas d’approvisionnement

en gaz naturel par conduite à Chéchar comme dans les grandes villes. Pour se chauffer,

il faut choisir entre les bouteilles de gaz, les bidons de mazout ou l’électricité

plus chère. Jean Marie a opté pour une association des deux derniers avec un poêle à

mazout dans le couloir et 2 radiateurs électriques en complément selon le besoin.

N’imaginez pas non plus du double vitrage. Encore que les volets en bois sont assez

sympathique et doivent isoler la nuit. C’est vrai que le jour, dès qu’il y a du

soleil, la température remonte au alentour de 10°. Pour ces semaines d’hiver,

après avoir un peu grelotté, je me suis mieux organisé et j’obtiens une

température confortable dans la pièce où je vis. Mais je vois bien que je fais encore

partie des riches pouvant installer un poêle et payer la facture de mazout et

d’électricité. Jocelyne nous disait sa peine de voir dans ses visites de malade

combien les veilles personnes souffrent quand il n’y a pas de chauffage dans la

maison.

Ainsi pour l’eau : Le sud de la méditerranée est connu pour recevoir moins

d’eau de pluies. Ici, le maître mot est " économie ". Toilette,

vaisselle, lessive, wc, j’apprends à tout faire en économisant l’eau qui peut

se faire plus rare dans les jours à venir. J’attends un jour

d’approvisionnement pour me lancer dans une lessive, mais encore faut-il que je sois

là quand elle arrive. L’eau est un souci très quotidien pour beaucoup ici, parmi

les moins bien lotis. Ainsi Nadia habite avec ses frères et sœurs non encore mariés

une maison sans eau – elle la prend chez les voisins. L’autre jour, en mangeant

la galette qu’elle m’avait offerte, je voyais bien que le tissu qui

l’enveloppait n’avait pas été rincé deux fois car il sentait très fort la

lessive. Je comprends mieux comment c’est un vrai souci de femmes à travers le

monde. J’apprends à me laver comme à faire la vaisselle avec moins d’eau. Me

reviennent les souvenirs de ma petite enfance à la campagne – l’eau courante a

été installée quand j’avais 6 ans chez mes parents – et la façon dont ma

mère procédait. Vous connaissez la bonne façon de faire ? Je me risque à vous

faire un résumé : Pour se laver les mains quand elles sont bien sales, pas question

d’ouvrir le robinet et de se laver tranquillement sous le flot qui s’écoule

– parce qu’il n’y a pas d’eau au robinet si vous n’avez pas de

citerne sur le toit, et parce que de toute façon ça en consommerait beaucoup. Prendre

une cuvette, verser de l’eau, s’y savonner et puis rincer au maximum le savon de

vos mains toujours dans la même eau de lavage. Alors seulement faire couler un peu

d’eau propre (avec un petit godet prévu à cet effet) pour finir de rincer. Ce

n’est pas fini : il ne faudrait pas jeter inconsidérément l’eau dans la

cuvette, on peut la stocker dans un récipient pour un usage moins exigeant, par exemple

les toilettes. " Et pour la lessive, comment fais-tu ? "

allez-vous me dire. Et oui, ici pas de " lavomatic " comme ceux que

j’ai pratiqué souvent jusqu’ici en bon célibataire. Et j’y croisais là

beaucoup de gens humbles, des migrants et des gens du voyage. Non, mais Jean Marie

m’a laissé sa petite " calor ", une sorte de bassine en

plastique avec un moteur dessus qui fait tourner l’eau et le linge. Ca demande

beaucoup plus de manipulation - fabriquer soi-même la température de lavage, vidanger,

etc… Mais sinon, c’est simple et assez efficace. Avec la proposition des

sœurs pour les draps, car elles ont en association avec Jean Marie une machine à

laver reliée à leur citerne sur le toit et de grosses cuves en plastique pour stocker

l’eau de rinçage (pas de gaspillage). Mes amis de France, ne souriez pas, il est

bien possible que ces gestes tout simples soient aussi les nôtres dans 20 ans, même si

quelques astuces techniques nous éviteront sans doute un aussi grand nombre de

manipulations.

En arrivant, j’ai eu des velléités de bricolage dans l’appartement de Jean

Marie : j’aime bricoler, j’ai tenu à glisser ma perceuse dans les bagages.

Il s’agissait dans le premier coup d’œil que j’ai eu sur

l’appartement de remettre à niveau des éléments d’origine, histoire

d’entretenir ce logement que Jean Marie me prête et l’aider à le rénover.

Cette idée me semble aujourd’hui une idée de riche et j’ai cessé tout rêve

sur le sujet en découvrant les magasins de bricolages. Ici, pas de M. Bricolage ou autre

Castorama mais comme les épiceries, on y achète ce qu’il y a – et il n’y

a pas beaucoup, ni en qualité ni en quantité. Presque tout vient de Chine, à bas prix

pour un budget d’européen mais pas tant que ça pour nos petits budgets d’ici.

Le seul avantage parfois, on achète tout à la pièce – la vis, le foret, etc…

- là encore les pauvres sur cette terre gaspillent certainement moins que nous.

Bien des choses encore me surprennent, m’étonnent ou m’enchantent. En

sachant que la contradiction est le propre de l’homme et des sociétés

humaines et le recul de l’étranger est lié à son ignorance, je

m’arrêterai là dans mes découvertes.

Je m’interroge plus sérieusement sur mon avenir pour les 3 ou 6 ans que

j’espère pouvoir vivre ici : (si tout se passe bien du coté de la demande de

carte de résident, mais pour l’instant, il n’y a pas de raison pour que cela ne

soit pas le cas.):

1er défi : Apprendre à être prêtre en Algérie… je ne vous

fais pas d’autre commentaire, je suis loin d’avoir tout compris encore de ce que

peut être le ministère presbytéral ici. Je compte entre autre sur les prêtres du Prado

pour m’y aider – Louis et Gaby dans le diocèse et Gilles et Jean à Alger. Nous

nous connaissons déjà un peu et devrions nous réunir à la fin de ce mois.

2ème défi : Agir avec d’autres dans Chéchar ou dans mon

secteur. Comment ? En rendant service ? Oui sans doute un bénévolat, car je ne

peux pas espérer un permis de travail. Quel service rendre ? L’anglais ?

– L’informatique ? Tout autre chose ? Tout va dépendre aussi, je

crois des liens qui vont se créer entre moi et des Chéchari.

J’aimerai pouvoir offrir un service bénévole dans une structure. Pourquoi pas

avec la maison des jeunes ?

J’espère ressortir avec des idées plus claires sur le sujet après la session

" nouveaux arrivants " que l’Eglise d’Algérie organise

début février sur 4 jour.

S’il fallait conclure : Commencement !

" Tu as l’air très serein ", m’écrit une amie,

sous-entendu peut-être " Ne nous cacherais-tu pas les difficultés de ta

nouvelle situation ? " Pour être honnête, j’ai connu le stress des

premiers jours et j’en ai bavé parfois ; mais c’était incontournable

alors que j’arrivai sur un terrain totalement inconnu et avec peu de certitudes sur

mon avenir. Mais l’élan qui m’a poussé patiemment à rejoindre l’Eglise

d’Algérie et me faire proche des Algériens me porte toujours et j’y trouve une

grande cohérence avec ce que j’ai cherché à vivre dans la foi avec vous depuis de

nombreuses années. J’ai l’impression d’être sur un chemin juste et qui

prépare aussi l’avenir de notre société française. Je me sens soutenu fortement

par la communauté des sœurs qui veillent sur moi – elles m’ont gâté pour

mon anniversaire, et par de nombreux amis que les sœurs ont pu se faire durant leurs

23 ans de présence ici. Soutenu aussi par ma responsabilité du secteur et de la visite

des 2 autres communautés. Soutenu enfin par une vie de prière et aussi par une équipe

fraternelle avec 3 autres prêtres du Prado qui comme moi sont partis comme Fidei Donum

cette année, mais en Amérique latine : Paraguay, Colombie et Brésil. Nous

correspondons par mail et je ne vous explique pas la différence de contexte entre moi et

eux… Deux régions du monde si différentes, mais c’est la même épreuve

d’être étranger, la tentation de juger les façons de faire nouvelles, la

nécessité de la patience du cœur pour se laisser éveiller pas à pas à la

philosophie de vie des gens que nous rejoignons. Et c’est toujours la confrontation

douloureuse à toutes les formes de souffrances vécues par des gens. C’est toujours

la prière du disciple du Christ devant la dureté de cœur sur le plan du

partage ; mais aussi devant dureté de cœur sur le plan spirituel quand il y a

refus de renouveler son regard, en particulier au sein des cultures populaires. Et

c’est toujours le même émerveillement devant des témoins de Dieu. Bruno citant

dans sa paroisse au Brésil la foi d’un papa de deux enfants autistes. Jacques en

Colombie côtoyant des jeunes adultes qui avec l’aide de la Caritas montent des

petits projets artisanaux pour sortir de la misère. La société algérienne est plus

pudique mais je sais que je vais rencontrer ici aussi ces témoins de Dieu, ces hommes et

ces femmes au grand cœur, habités par un mystérieux élan tourné vers

l’Avenir.

Je nous souhaite pour cette nouvelle année d’êtres habités de cet élan

mystérieux qui parle le mieux de l’origine de la vie et de notre destinée humaine,

que l’on soit habitant du Nord, du Sud, de l’Est ou de l’Ouest.

A bientôt. Amitié et prière. Henri

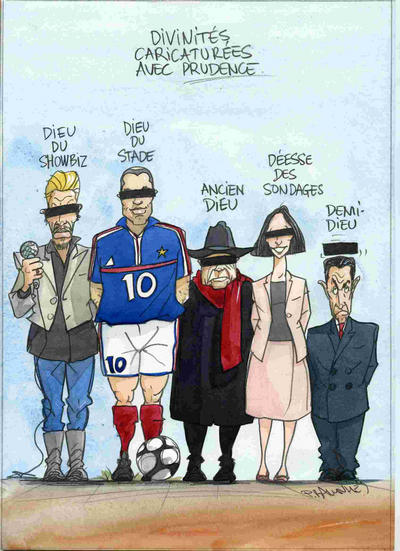

Le meurtre de la réalité

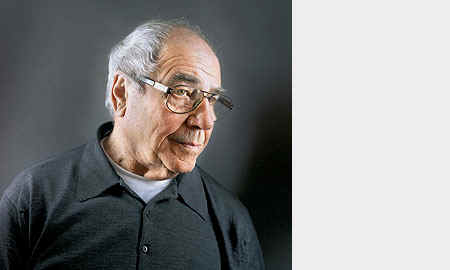

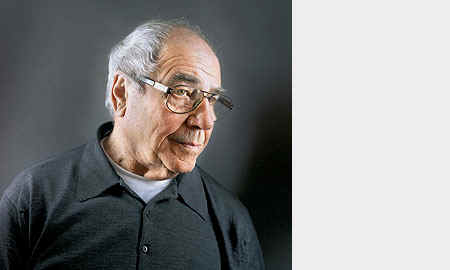

Philosophe, sociologue, mais surtout inclassable, Jean Baudrillard,

auteur du Crime parfait observe avec gravité le basculement dans la virtualité de la

société. Etat d’un monde moderne en pleine décomposition.

A bientôt 77 ans, il va toujours le nez au vent, flairant le monde, levant des lièvres,

tel un chien de chasse qui n’obéirait qu’à ses propres injonctions. Jean

Baudrillard détecte ce qui est à l’œuvre dans nos sociétés, ce qui prend

sens en notre monde, comme on filme l’éclosion d’une fleur en accéléré :

vertigineusement. Il est « envoûté par le problème de la faible réalité de la

réalité, à notre époque de plus en plus dominée par la technique, le médiatique, les

développements du virtuel et du numérique », selon Edgar Morin (1).

Pas question d’attendre du prémâché rassurant. Baudrillard pense avec le chaos

contre le cocon. Et il a toujours mis les pieds dans le plat tout en restant à la marge.

Les universités américaines l’accueillirent tandis que le système français lui

fut longtemps fermé. Germaniste de formation mais sans agrégation en poche, dans le

sillage de Roland Barthes mais évoluant entre la sociologie et la philosophie,

inclassable – il verse également dans la pataphysique et pratique la photographie

avec ferveur –, « Jean-Baud » exaspère autant qu’il fascine. Il s’est

ainsi mis la gauche officielle à dos en déclarant que le PS au pouvoir ne fut que « la

délivrance d’un enfant caché que le capital aurait fait dans le dos à la société

française ».

Ce style inimitable, tout de provocations poétiques, de lucidité opaque et

d’éclairs complexes, en fait une sorte de pythie postmoderne. Voici comment il

entame l’un de ses essais les plus stimulants, Le Crime parfait (éd. Galilée, 1995)

: « Ceci est l’histoire d’un crime – du meurtre de la réalité. Et de

l’extermination d’une illusion – l’illusion vitale, l’illusion

radicale du monde. Le réel ne disparaît pas dans l’illusion, c’est

l’illusion qui disparaît dans la réalité intégrale. »

Dans l’excellent Cahier de l’Herne qui lui fut consacré l’an dernier (1),

le penseur est décrit comme un soldeur jubilant de voir tout disparaître. Il y a

davantage de gravité attentive chez Baudrillard, observateur de notre époque, cruelle,

mutante, darwiniste. Il la pèse et la soupèse, à la recherche de ce qui résiste et

survit.

Télérama : Puisque nous sommes en janvier, que signifie encore, en 2006, de présenter

ses vœux ?

Jean Baudrillard : C’est à première vue un rituel symbolique télécommandé

collectivement, qui s’insère dans une gratuité marginale, comme les journaux mis à

disposition des voyageurs, ou les cadeaux d’entreprise. Moi qui suis parti de

l’échange symbolique tel que le décrivait le sociologue et anthropologue Marcel

Mauss dans son Essai sur le don (1923-1924), je pourrais discerner un vestige de tout cela

dans la carte de vœux. Celle-ci pourrait faire partie des sédiments sociaux de tous

ces rituels porteurs de relations, qui avaient leur force et leur puissance. Mais en fait

les vœux relèvent plutôt de ce prétendu lien social que nous tentons

désespérément de recréer à travers des signes désintensifiés, des rituels

déritualisés. Nous échangeons désormais des signes vides, malgré la petite couleur

cérémoniale et la petite tonalité somptuaire de ces cartes, qui ne viennent cependant

sceller aucun pacte. Quand les signes passent ainsi dans une existence seconde, au-delà

de leur propre finalité, leur existence peut devenir interminable…

Télérama : A quoi pensez-vous ?

Jean Baudrillard : Je pense aux commémorations, aux fêtes qui ne rythment plus une

véritable vie collective, et ne font qu’évoquer la nostalgie du « lien social ».

Je pense à toutes les pratiques politiques, et même au système électoral : c’est

une survivance maintenue à bout de bras, mais ce n’est plus un système vivant de

représentation. Le mécanisme fonctionne encore, comme chez tant de sépulcres

vivants…

Télérama : Ne sommes-nous pas déjà au cœur de votre pensée, née des saturations

et des désagrégations propres au monde moderne ?

Jean Baudrillard : J’ai effectivement commencé par me pencher sur la « consommation

» comme phénomène global. Pas seulement les produits d’usage mais la mutation

mentale relevant d’actes obligatoires et compulsifs : au-delà du règne de la

nécessité, nous voilà dans une mécanique fonctionnant toute seule. Nous en sommes les

vecteurs et les otages. Nous ne sommes plus acteurs ou producteurs mais consommateurs.

Plus de besoin ni de désir : ce que produit l’appareil de production doit être

consommé. La relation sociale devient donc subordonnée à cette circulation obligée.

Voilà pourquoi je préfère désormais l’expression d’« échange généralisé

» à celle de « consommation », qui se rapporte trop à une valeur d’usage

dépassée. Nous sommes dans la valeur-signe : nous consommons des signes, en pilotage

automatique.

Télérama : Du coup, pour vous citer, « on ne sait plus quoi faire du monde réel. On ne

voit plus du tout la nécessité de ce résidu, devenu encombrant »…

Jean Baudrillard : Ce qui disparaît, c’est le principe de réalité. A partir du

moment où le réel ne peut plus renvoyer à une raison, à une rationalité, à une

référence, à une continuité dans le temps, à une histoire ; à partir du moment où

l’on ne peut plus se référer à une instance autre – transcendante ou divine

–, on ne sait plus quoi faire de la réalité brute dans sa matérialité. La

réalité a besoin d’une caution pour exister.

Prenons le corps, l’une des réalités premières dont nous disposons : nous nous en

occupons de plus en plus à travers la santé ou les loisirs. Il nous obsède, mais nous

ne savons plus qu’en faire. Du temps où il y avait une âme, nous vivions une

confrontation mentale entre les deux. Le corps n’est plus cette substance symbolique,

il est l’instrument banal de nos transhumances quotidiennes, quand il n’est pas

cloué face à un écran.

Photo prise par Jean Baudrillard : « Photographier n’est pas prendre le monde pour

objet, mais le faire devenir objet. » (Dans Car l’illusion ne s’oppose pas à

la réalité, 1998)

Télérama : Vous écrivez : « Contrairement à ce qui en est dit (le réel est ce qui

résiste, ce sur quoi butent toutes les hypothèses), la réalité n’est pas très

solide et semble plutôt disposée à se replier en désordre. »

Jean Baudrillard : L’anthropologue Marc Auger affirme de son côté que la réalité

n’a plus d’autre raison d’être que de se répéter ou de se détruire.

Elle ne débouche sur rien qui la dépasse dans un autre monde, donc elle est obligée de

se démultiplier, de se dupliquer, de se cloner elle-même, à l’image du corps ou

des idées. A partir du moment où il n’y a plus un objectif, une finalité, une

transcendance encore une fois, les choses sont livrées à elles-mêmes,

c’est-à-dire au destin de se reproduire indéfiniment. A ce moment-là, elles

n’ont plus de fin, aux deux sens du terme, c’est-à-dire qu’elles

n’ont plus aucune finalité mais dans le même temps se révèlent interminables,

définitivement lancées sur une orbite vide.

Cela dit, on peut aussi émettre l’hypothèse que le monde, dans sa matérialité,

est une illusion, au bon sens du terme : quelque chose que nous produisons mentalement,

quelque chose dont la preuve ne peut être faite. Nous ne pouvons plus faire équivaloir

ce dont nous disposons à une vérité définitive, donc à une réalité. Voilà la mise

en jeu donc l’illusion perpétuelle du réel. On peut hurler à la métaphysique,

mais aujourd’hui toutes les productions cinématographiques et romanesques tournent

autour de cette obsession collective : sommes-nous dans un monde réel ? Tout

n’est-il pas en train de basculer dans du virtuel ?

Télérama : Alors faut-il « sauver la réalité », comme vous l’écrivez dans Le

Crime parfait ?

Jean Baudrillard : Ce n’est pas moi qui l’édicte : je parle là d’une

obsession collective. On invente des techniques de plus en plus « irréalisantes » et

dans le même temps on essaie de trouver de plus en plus de gravité, de pesanteur, de

raison d’être. Contre la disparition, la ventilation dans le virtuel, on cherche à

revenir au point où il y avait encore du réel.

Contre la nouvelle donne mondiale d’échange généralisé, peut-être faudrait-il en

revenir à un principe de réalité. J’en arrive ainsi, paradoxalement, à souhaiter

la réhabilitation du capital contre quelque chose de pire que le capital. Toute la

pensée critique s’est exercée contre le capital, contre l’idéologie de la

marchandise. Aujourd’hui, cette pensée ne peut plus rien faire contre le nouvel

ordre mondial. L’ordre capitaliste constituait peut-être un ultime rempart contre

cette ultradéréalisation qui nous attend partout…

Télérama : Il y a bientôt un quart de siècle, dans La Gauche divine, vous évoquiez un

autre sauvetage, celui du Parti communiste…

Jean Baudrillard : On a effectivement sauvé le PCF. Il fait partie de ces fantômes aux

existences interminables dont nous parlions. Il est là, tel un petit contrepoids, jadis

combattu mais aujourd’hui conservé, comme une espèce menacée. Idem vis-à-vis du

salariat : contre une politique de l’emploi diffractée, je comprends que les

salariés défendent le salariat, malgré le paradoxe de leur démarche, qui consiste donc

à défendre aussi le capital. C’est garantir un ordre, avec ses rapports de force,

sa réalité et son lien social. Tout fonctionne actuellement ainsi, en enfilade : on

sauve les meubles, parmi lesquels le PS. La désuétude est contagieuse, tous les partis

sont en état de survie artificielle. Ils ne vivent plus que des signes de leur existence

et tentent de faire perdurer une société bancale, qui ne sait plus où elle va ni sur

quoi elle roule. Nous sommes dans une architecture de décombres. Voilà ce que nous ne

pouvons qu’éprouver, si nous ne sommes pas trop en état d’autodéfense

idéologique…

Télérama : Nous ne serions plus que dans la décomposition et le fantomatique ?

Jean Baudrillard : Avec le fantasmatique, il y avait encore du conflit et du

remue-ménage. Avec le fantomatique, nous avons perdu notre ombre, nous sommes devenus

transparents, nous évoluons dans un monde d’ectoplasmes. Nous vivons les choses sans

épaisseur, sans gravité. Une gravitation a disparu au profit d’une diffraction

totale, que beaucoup analysent comme un progrès : vous êtes là, dans votre élément,

avec une irradiation totale et mondiale à travers toutes les technologies du

virtuel… Je considère pour ma part qu’un cœur des choses est perdu.

C’est au prix de cette perte de densité que vous pouvez vous mondialiser et avoir

une information totale sur tout. C’est un peu comme si vous étiez passés de

l’autre côté du Styx, le fleuve de l’Enfer : vous avez affaire à des gens qui

courent après leur ombre perdue…

Télérama : La gravitation a disparu, d’où l’importance, à vos yeux, du 11

septembre 2001, qui fait retrouver la gravitation avec les tours jumelles qui

s’écroulent ?

Jean Baudrillard : Bien entendu, il y eut là précipitation, au sens littéral.

J’avais vu, au début des années 70, se construire ces deux tours, qui ne

demandaient qu’à s’effondrer pour qu’il y eût au moins dans ce vide ainsi

créé un suspens à cette évolution irrésistible et fatale ; c’est ainsi, du

moins, qu’on peut le voir à travers ce qui nous reste d’imagination

vitale…

Télérama : L’attentat du 11 Septembre s’inscrivait dans le triangle :

violence-réel-symbolique…

Jean Baudrillard : Oui, dans la mesure où le symbolique est pour moi cette zone dans

laquelle joue une réversibilité violente – comme le symbolique fut toujours une

relation duelle, illustrée par le don et le contre-don. Nous sommes dans le même schéma

: plus le building s’élevait, plus il incarnait la virtualité toute-puissante, plus

on rêvait donc qu’il s’effondre, par cet obscur désir de réversibilité que

tant de personnes partagent, sans être pour autant terroristes. A cela s’ajoute sans

doute une logique interne, fondée sur l’apparition puis la disparition, qui gouverne

l’espèce humaine et à laquelle nul n’échappe. On peut donc combattre les

vecteurs que furent les terroristes, mais on ne peut combattre la logique qui fit

d’eux le bras à travers lequel est passé cet « acting out » mondial, cet

événement symbolique venu de nulle part.

On ne peut retrouver du symbolique qu’au prix d’une dénégation violente de

tout ce qui s’est institué sur les débris de la symbolisation. Cette dénégation

m’apparaît primordiale. En ce sens, je suis dénégationniste – et non pas

négationniste. De même que je suis un désillusionniste et non un illusionniste ; un

apostat et non un imposteur ; un abréactionnaire [l’abréaction est en psychanalyse

la libération d’un refoulement, NDLR] et non un réactionnaire.

Télérama : On vous sent dans une espèce de pas de deux face à la marche du monde…

Jean Baudrillard : Rien n’est pour moi unidirectionnel ni unilatéral. Rien ne va

jamais dans un seul sens, tout est ambivalent. Quand un système se développe, se

perfectionne, voire se sature, quand il ne semble aller que dans sa direction positive, on

ne tient plus compte de son ambivalence, de sa part maudite. Or celle-ci grandit, comme

dans la théorie du chaos, comme l’eau qui s’accélère à l’approche de la

cascade. A un moment donné, cette part d’ambivalence prend le dessus, tandis que

l’autre part se décompose d’elle-même. C’est ce qui est arrivé au

communisme, qui a sécrété sa propre ambivalence et qui, avec la chute du mur de Berlin,

est arrivé au bout de sa décomposition, sans coup férir.

Télérama : Dans un tel monde, où la décomposition est selon vous le maître mot,

peut-on encore être requis ? Peut-on encore exercer son intelligence critique ?

Jean Baudrillard : Je livre une vue cavalière de l’évolution d’un système

– le nôtre –, mais j’ai toujours pensé qu’une énergie inverse

s’y nichait, celle qui est à la source de l’ambivalence et que chacun peut

exploiter. Rien à voir avec la conscience, le bon sens, ou la moralité : nous disposons

tous d’une force d’ambivalence supérieure à la pensée critique, absolument

catastrophique, c’est-à-dire capable de faire changer les formes établies. Une

telle énergie peut se localiser dans la pensée, qui fera brèche dans l’ordre ou le

désordre des choses, pour accélérer le mouvement. Je ne vois pas d’autre

possibilité pour une pensée critique devenue radicale. Voilà l’ultime espoir : la

pensée fait partie, sans privilège aucun, de ce monde dans son autodissolution, dans son

évolution irrésistible vers sa propre disparition. Notre privilège, c’est

l’intuition de ce que sera peut-être la stratégie fatale de tout un système…

La pensée radicale se doit d’être en complicité secrète avec ce qui arrive de

meilleur ou de pire. Elle est différente d’une pensée critique, qui entend

forcément freiner une telle évolution, sur l’air de « on va dans le mur ! ». La

pensée critique eut une action et une transcendance à défendre. Or nous avons perdu

cette transcendance, et la pensée radicale, elle, est immanente au monde actuel, elle en

fait partie, elle est à son image : catastrophique, ou en tout cas paradoxale,

aléatoire, virtuelle aussi.

Désormais, la pensée radicale est active, elle incube au cœur du système

lui-même, et ce n’est plus une alternative. Elle ne peut être qu’un défi,

poussant les choses à bout. Je ne saurais donc parler d’espoir, mais j’ai la

fascination et l’envie d’entrer dans cette histoire et d’y voir clair.

C’est ce que j’appelle le « pacte de lucidité ». Je considère que les gens

se partagent en fonction de cette lucidité. Tant d’esprits prétendument critiques

s’immergent dans une tentative désespérée de rationalisation et refusent de

prendre en compte cette puissance obscure, incontrôlable, qui ne peut pas rendre compte

d’elle-même en termes de raison, mais qui est à l’œuvre partout. Si la

pensée ne se met pas au diapason, elle n’aura rien à dire sur rien et ne sera rien

d’autre qu’une parodie de l’actualité.

Je digère mal d’être traité de pessimiste, de nihiliste, au sens péjoratif du

terme. Tant pis, c’est la loi du milieu intellectuel. Et au fond, je n’aurais

pas le droit de dire ce que je dis si je n’étais pas, d’une certaine façon,

hors jeu…

Jean Baudrillard a publié une cinquantaine de livres aux titres évocateurs : Le Système

des objets (éd. Gallimard, 1968), La Société de consommation (éd. Denoël, 1970),

L’Echange symbolique et la mort (éd. Gallimard, 1976), Simulacres et simulation

(éd. Galilée, 1981), La Gauche divine (éd. Grasset, 1985), La Guerre du Golfe n’a

pas eu lieu (éd. Galilée, 1991), Le Crime parfait (éd. Galilée, 1995), De la

conjuration des imbéciles (éd. Sens et Tonka, 1998) ou encore Le Pacte de lucidité ou

l’intelligence du Mal (éd. Galilée, 2004

Propos recueillis par

Antoine Perraud

(1) Baudrillard, sous la direction de François L’Yvonnet, Cahier de L’Herne,

328 p., 49 €.

Télérama n° 2923 - 19 janvier 2006

http://www.rmn.fr/galeriesnationalesdugrandpalais/

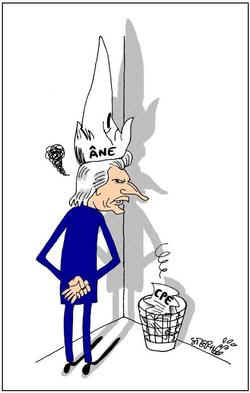

En voulant rendre l'école plus "accessible", a-t-on

orchestré son nivellement par le bas ?

L'école joue-t-elle encore son rôle d'ascenseur social, qui a permis par exemple à

Georges Pompidou, modeste fils d'instituteur du centre de la France, d'intégrer une

grande école parisienne et de devenir président de la République ? Non, répond

Jean-Paul Brighelli dans un ouvrage au titre explicite, La Fabrique du crétin, vite

devenu best-seller. Il y dresse pourtant un constat effarant de l'école d'aujourd'hui, en

racontant comment, en moins de trente ans, ce qui fut sans doute le meilleur système

éducatif au monde a fait naufrage. Professeur de français à Montpellier (« un métier

de seigneur », dit-il), Jean-Paul Brighelli ne mâche pas ses mots pour analyser les

causes et les mécanismes de cette catastrophe. Un processus irréversible ?

Télérama : Pourquoi avoir délibérément choisi ce titre provocateur et un rien ambigu

pour dénoncer ce que vous appelez la mort programmée de l'école ?

Jean-Paul Brighelli : Plutôt que de parler de provocation, je préfère parler de

réaction face à la violence qui est faite à la quasi-totalité des élèves des classes

primaires et secondaires de ne plus pouvoir accéder au savoir. Aujourd'hui la majorité

des enfants ne savent plus lire, ni compter, ni écrire, encore moins penser. Et, loin de

combattre cette réalité qui aurait scandalisé les responsables pédagogiques et

politiques il y a quelques décennies, toutes les réformes et refontes de programmes ne

font qu'amplifier le phénomène.

Le constat est dramatique : notre système éducatif est devenu un système à deux

vitesses. A côté des rares écoles et lycées qui perpétuent encore un enseignement

digne de ce nom, où les élites se reproduisent tranquillement d'une génération à

l'autre (enseignement privé, grands lycées de Paris ou de quelques grandes villes de

province), il y a des zones entières de « non-savoir », comme on dit de non-droit, où

la difficulté des apprentissages s'efface derrière les joies ludiques des pratiques de

l'oralité et de l'expression libre.

Quant à l'ambiguïté du titre de mon livre, elle est délibérée. Je voulais que le

lecteur, après avoir craint que le crétin visé soit le produit de cette « fabrique »,

comprenne qu'il en est aussi l'instigateur. Le crétin, c'est celui qui conçoit les

programmes en les révisant systématiquement à la baisse ; celui qui édicte des

circulaires mettant l'élève au centre du système éducatif ; celui qui, habile

didacticien et malin démagogue, se targue de « nouvelle pédagogie » et de ses

excellents résultats. Après tout, 80 % des postulants, et bientôt 80 % d'une tranche

d'âge, n'arrivent-ils pas à avoir le baccalauréat, selon les voeux de l'ancien ministre

Chevènement ? On oublie de préciser que c'est au prix de la multiplication des filières

(plus de soixante bacs différents !), de directives concernant la notation et de

véritables calculs d'apothicaire, pour ne pas dire trucages, afin que les statistiques de

réussite aux examens soient respectées.

Télérama : Comment ce système a-t-il pu se mettre en place ?

Jean-Paul Brighelli : Par une succession de réformes, parfois impulsées avec les

meilleures intentions du monde. Tout a commencé au milieu des années 1970 avec la

réforme Haby, du nom du ministre de l'Education nationale de l'époque, qui a instauré

le collège unique et la sectorisation. Puis la gauche a accentué ces inégalités mises

en place par le régime précédent par une série de mesures, louables sur le papier,

mais qui se sont révélées catastrophiques. La création des ZEP (zones d'éducation

prioritaire), par exemple, où l'analphabétisme, l'absentéisme, les incivilités

commençaient à se développer de façon inquiétante. Il va de soi que ces ghettos, qui

sont vite devenus les culs-de-basse-fosse de notre système éducatif, ont été dotés de

moyens financiers importants et de matériel informatique dernier cri. Et on a cru ainsi

acheter - à bon compte - la paix scolaire.

Autre réforme consternante, celle touchant les programmes et l'esprit même de

l'enseignement. On a vu fleurir des circulaires et des discours ministériels, d'esprit

libertaire et post-soixante-huitard, affirmant que c'était à l'élève de constituer ses

propres savoirs et qu'il ne devait rien acquérir par la contrainte. Donc, plus

d'humiliantes dictées, d'apprentissage par coeur, de devoirs le soir. Plus de latin, de

grec, d'histoire, de culture littéraire inutile. En un mot, on a baissé le seuil

d'exigence, sans se rendre compte que moins on exige des élèves, moins ils donnent, et

moins ils donnent, moins ils reçoivent et plus ils se trouvent sans repères face au

monde des adultes.

Télérama : Quel est le but poursuivi, selon vous, par toutes ces réformes ?

Jean-Paul Brighelli : Leur fonction première semble claire : la formation d'individus

qui, à un titre ou à un autre, seront impliqués dans la grande guerre économique

mondiale du XXIe siècle. Il faut en effet fabriquer une immense population de

main-d'oeuvre bon marché, pas trop éduquée, surtout dénuée de sens critique mais

dotée de certaines compétences techniques, taillable et corvéable à merci au gré des

fluctuations économiques : un public captif devant lequel on agitera en permanence le

spectre du chômage et de l'exclusion.

Ce fort contingent est dirigé par ceux qui sont issus de ce que Jean-Claude Michéa, dans

un livre lumineux d'intelligence et au titre évocateur (1), nomme les pôles d'excellence

: des lieux aux conditions d'accès sélectives qui continuent à transmettre sur le

modèle de l'école traditionnelle - disons celle des années 1960 -, non seulement des

savoirs sophistiqués et créatifs, mais ce minimum d'esprit critique sans lequel la

maîtrise des connaissances n'aurait aucune efficacité. Ailleurs, loin de ces pôles

d'excellence, il est impératif d'enseigner l'ignorance. C'est le nouvel objectif assigné

à l'école publique. Il suppose une double transformation : celle des enseignants,

d'abord, devenus des animateurs chargés de diriger des activités d'éveil et d'organiser

des sorties pédagogiques ou transversales ; celle de l'école elle-même, ensuite,

transformée en « lieu de vie » convivial et ludique, démocratique et citoyen, où l'on

apprend à ne surtout pas apprendre, où les entreprises se poussent du coude pour

pénétrer en force et peser sur le contenu des activités pédagogiques au nom du

pragmatisme et de l'efficacité.

Le résultat de cette situation incroyable, c'est que l'école, jadis véritable ascenseur

social, ne remplit plus du tout cette fonction. Dans un tel système, jamais Albert Camus,

fils d'une femme de ménage illettrée vivant dans un quartier pauvre d'Alger, mais

poussé par un maître d'école « à l'ancienne » conscient de son potentiel, n'aurait

pu devenir Prix Nobel de littérature.

Télérama : Quelles seraient les dispositions d'urgence à prendre pour éviter cette

dérive, sinon ce gâchis ?

Jean-Paul Brighelli : Notre école se meurt, notre école est morte, suis-je tenté de

conclure. Mais peut-être n'est-il pas trop tard, bien que le système libéral se soit

taillé le système éducatif dont il avait besoin. Et le pire, dans cette histoire, c'est

que rien de tout cela n'a été délibérément programmé. Il n'y a pas de complot, pas

de plaisantins cyniques et pervers qui se seraient un jour réunis avec la volonté de

détruire un système éducatif. Quant aux mesures à prendre pour freiner ou empêcher ce

gâchis, elles sont évidentes : supprimer les cartes scolaires pour retrouver les

brassages sociaux, couper l'école des entreprises, faire en sorte qu'elle redevienne un

lieu d'apprentissage, ne plus engager les énièmes réformes, et surtout faire confiance

aux équipes pédagogiques qui, sur place, savent mieux que quiconque ce qui convient à

leurs élèves. Nous avions autrefois pour les enfants une véritable ambition de

réussite, aujourd'hui nous ne faisons que gérer leurs carences.

Télérama : Ne craignez-vous pas d'être taxé de passéiste et de prôner un élitisme

un peu réactionnaire ?

Jean-Paul Brighelli : Qui est passéiste ? Moi ou tous ces parents déboussolés qui,

constatant les carences du système éducatif, inscrivent leurs rejetons dans des

établissements privés qui enseignent... à l'ancienne ? Paul Langevin préconisait il y

a déjà presque un siècle « la promotion de tous et la sélection des meilleurs » :

c'est la formule même de l'élitisme républicain. Le vrai élitisme, au sens le plus

valorisant du terme, doit permettre l'expression pleine et entière des potentiels de

chacun. Et on n'y arrivera qu'en revenant à l'enseignement d'une polyvalence, de savoirs

généraux qui rendront l'individu plus libre de se spécialiser, à son gré, par la

suite.

(1) L'Enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes, éd. Climats, 1999.

Propos recueillis par Xavier Lacavalerie

Télérama n° 2918 - 15 décembre 2005

Y a-t-il une voie pour une histoire juste et des

mémoires apaisées ?

Le mardi 29 novembre 2005, alors que les députés socialistes tentent de faire abroger le

texte – qu'ils avaient approuvé un an plus tôt – sur le " rôle positif

" de la colonisation, une dépêche de l'Agence France-Presse annonce la sortie d'un

livre intitulé Le Crime de Napoléon. Pour son auteur, Claude Ribbe, tête pensante du

Collectif DOM des Antillais, Guyanais et Réunionnais, et tout juste nommé par Dominique

de Villepin à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Napoléon n'est

pas seulement celui qui, en 1802, a rétabli par la force l'esclavage aboli huit ans plus

tôt par la Convention. Il est le génocidaire de la Guadeloupe et de Saint-Domingue. Un

Hitler avant l'heure, inventeur des chambres à gaz (dans les bateaux), des plans de

déportation, des escadrons de la mort, des camps de triage (en Bretagne) et de

concentration (sur l'île d'Elbe et en Corse). " Bien connus des historiens ",

les faits seraient " volontairement passés sous silence ", assène l'auteur,

par " peur de dire la vérité ou, pire, approbation ".

Avec ce " pamphlet " lancé à quelques jours du bicentenaire d'Austerlitz,

Claude Ribbe se retrouve sur toutes les radios. Lui qui accuse " la télévision de

service public d'être [avec son Napoléon/Clavier, NDLR] activement associée à la

campagne de promotion du négrier français " va squatter les plateaux de France 2 et

de France 3 (JT, On ne peut pas plaire à tout le monde, Campus, Culture et

dépendances…). La BBC et les quotidiens britanniques se régalent. D'autant que le

Collectif DOM appelle à une manifestation pour le 3 décembre sur l'esplanade des

Invalides. Grande frayeur au gouvernement. Plus question de célébrer Austerlitz. Le 2,

jour anniversaire de la bataille, Chirac est opportunément en voyage à Bamako, et

Villepin laisse à Michèle Alliot-Marie le soin d'assurer l'intendance. Le 3 décembre,

pourtant, entre deux drapeaux tricolores, il n'y aura guère plus de deux cents personnes

aux Invalides pour honnir le génocidaire…

Dans le portrait plutôt sympathique que Libération fait de Claude Ribbe quelques jours

plus tard, le quotidien oublie une chose : l'auteur n'a pas que Napoléon en ligne de mire

; avec le Collectif DOM, il a assigné en justice un historien, Olivier

Pétré-Grenouilleau, auteur en 2004 d'un volumineux Essai d'histoire globale sur Les