|

|

|

|

Une Journée intense de rencontre, d'émotions partagées. Un don de notre ami Denis Pompey.

http://www.ldh-france.org/docu_hommeliber2.cfm?idhomme=1790

N°136 - Quelles sécurités dans une "société du risque" ?Ligue des droits de l'Homme

AgoraVox le media citoyen POUR UNE VISION POSITIVE DE LA MONDIALITE

Le gouvernement veut aller vite sur le principe du « droit au logement opposable ». Une loi devrait être présentée au Parlement avant la fin de la législature. AU LENDEMAIN des voeux prononcés par le chef de l'État, qui souhaite que « le

droit au logement devienne une réalité », le problème du

« mal-logement » s'impose au coeur de la rentrée politique. Cet après-midi,

le premier ministre recevra Xavier Emmanuelli, président du Haut Comité pour le logement

des personnes défavorisées (HCLPD), qui doit lui remettre un rapport sur le

« droit au logement opposable ». À l'issue de cette entrevue, Dominique de

Villepin présentera les grandes lignes d'un futur texte de loi sur ce thème, qui devrait

être soumis au Parlement dans la première quinzaine de février et pourrait entrer en

vigueur le 1er janvier 2012. À l'approche de la campagne présidentielle, l'action médiatique des Enfants de Don

Quichotte replace les problèmes de logement au centre du débat public. Au printemps

dernier, déjà, le premier ministre avait souhaité expérimenter le principe du

« droit au logement opposable », invitant le Haut Comité à lui faire des

propositions. Depuis, le président de l'UMP Nicolas Sarkozy s'est engagé sur la même

voie et a demandé, fin décembre, à l'avocat Arno Klarsfeld de réfléchir à « la

mise en oeuvre du droit à l'hébergement ». Hier, le député (UMP) Georges

Fenech lui a emboîté le pas en publiant une proposition de loi instituant un

« droit au logement opposable ». Pressés par la montée au créneau des nombreux responsables politiques, les ministres

responsables du dossier, Jean-Louis Borloo et Catherine Vautrin, reçoivent depuis hier

plusieurs associations du secteur du logement et de l'aide aux sans-abri, dont le Droit au

logement (DAL), les Enfants de Don Quichotte ou encore la Fondation Abbé Pierre.

Hier, plusieurs élus locaux ont commencé à exprimer leur inquiétude sur une réforme

dont ils pourraient avoir à supporter la mise en oeuvre. QUEL CALENDRIER POUR LA RÉFORME ? Après avoir pris connaissance des

recommandations formulées par Xavier Emmanuelli, le premier ministre doit présenter dès

aujourd'hui son calendrier. « L'objectif est d'aller très vite », confie-t-on

à Matignon. Il est vrai que les débats parlementaires seront clos le 22 février.

Le projet de loi instituant le « droit au logement opposable » pourrait être

examiné parmi diverses dispositions du ministre de la Cohésion sociale déjà inscrites

à l'agenda parlementaire. Partisan de cette réforme depuis des années, Pierre Saglio,

président d'ATD-Quart Monde, avertit toutefois : « Attention, en allant

trop vite on risque de faire une mauvaise loi, or il est essentiel que ce texte soit la

première étape d'un engagement politique fort. » Quoi qu'il en soit, le

« droit au logement opposable » ne devrait être mis en oeuvre que

progressivement, comme cela a été fait en Écosse. « Lors de travaux

préparatoires, le HCLPD a envisagé un dispositif par étape, raconte un responsable

associatif. Jusqu'en 2012, seules les personnes les plus défavorisées pourraient

faire valoir ce droit. Puis il serait étendu à toutes les familles avec enfants, avant

de bénéficier à tous en 2014 ». Au ministère du Logement et de la

Cohésion sociale, on fait valoir que la mise en oeuvre de cette réforme est étroitement

liée au programme de construction dans le cadre duquel 90 000 logements sociaux ont

été bâtis en 2006.

Tel est le cas d’Esther Mésopotamie, qui, outre quelques seconds rôles, met en scène un trio de personnages, pas vraiment à huis clos mais souvent rassemblés dans un même immeuble parisien. Venue du Cap-Vert, Anabella Santos João en est depuis trente ans la truculente gardienne, tandis qu’Osias Lorentz, surnommé Doktor, aimable sexagénaire spécialiste des civilisations mésopotamiennes, est propriétaire du cinquième étage où il laisse depuis vingt ans à la narratrice du roman l’usage d’un studio qui lui fait office de bureau pour ses austères travaux de traduction. Voici posées les bases de l’intrigue d’Esther Mésopotamie : Osias et les deux femmes essentielles de sa vie, la « gardienne-démon » et l’intellectuelle ironique. Qu’en est-il d’Esther ? Eh bien, ladite Esther est une énigme, une absence – la jeune femme dont un jour Osias a avoué être amoureux, suscitant la curiosité plus ou moins jalouse des deux autres. Curiosité : à dire vrai, le mot est un peu court. C’est qu’entre les trois personnages circulent des sentiments et des émotions qui, comme des courants marins, ne se laissent pas aisément saisir. Des sentiments mêlés d’affection, de désir, de pudeur dont l’alchimie secrète se dérobe à la définition, dont les contours tremblent et fluctuent, et dont l’incomparable sens de la nuance de Catherine Lépront donne à sentir toute la riche et savante complexité. Une chose semble certaine : l’élan que ressent la narratrice pour Osias ressemble bel et bien à de l’amour pur et simple, mais un amour résolument tenu secret depuis vingt ans, semblable en cela à l’amour muet qu’Osias voue à l’invisible Esther. Pourquoi, chez la jeune femme, ce choix d’un amour tu ? Il se trouve que toute son existence se déroule en quelque sorte en marge de la vie. Elle se tient sur le seuil – pour mieux dire : dans le vestibule – et préfère passer ses journées « le dos tourné au futur, la tête à l’envers dans le temps » plutôt que de regarder vers l’avant. Sans doute parce que vivre c’est admettre la perspective de la mort. Parce qu’aimer c’est accepter la mort possible de cet amour. Parce qu’en toute chose humaine la fin est là, présente, dès les commencements. Il faudrait pouvoir dire avec quelle intelligence la narration de Catherine Lépront hisse peu à peu la jeune femme hors de son enfermement, comment le huis clos s’ouvre à cet instant à la rumeur du monde jusqu’alors absent de l’horizon. Il faudrait pouvoir dire surtout avec quelle pénétration poétique, et sans recours à la psychologie, l’écrivain sonde les cœurs et les âmes. Et en quelles profondeurs merveilleusement troublantes, avec elle, on évolue. Nathalie Crom Ed. du Seuil, 218 p., 19 €. Paraît aussi, chez le même éditeur, dans la coll. Réflexion, Entre le silence et l’œuvre, recueil de textes sur l’écriture, 348 p., 21 €. Télérama n° 2973 - 6 Janvier 2007telerama.fr Esther Mésopotamie

Clichy sans clichés

| |||||||||||||||||

|

|

![]()

http://www.dailymotion.com/video/xu2cv_la-politique-de-demain

http://www.telerama.fr/livres/M0701151251291.html

http://www.telerama.fr/livres/M0701151251291.html

23/01/2007 15:31

Cardinal Lustiger : "L'amour du prochain vécu par amour du Christ"

| la-Croix.com Cardinal Lustiger L'amour du prochain vécu par amour du Christ |

L’obsession d’une vie par Noël Bouttier

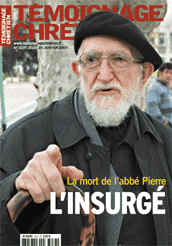

Il devait s’y attendre, le saint homme,

à être couvert d’éloges le jour où il allait prendre la tangente. C’est

effectivement ce qui s’est passé dès ce matin du 22 janvier où le cœur de

l’abbé Pierre s’est arrêté de battre. Certes, on n’a pas lieu de douter

de la sincérité des superlatifs qui ont été prononcés ou écrits depuis. Le vieil

homme a touché, ébranlé, à un moment ou un autre, chacun, par-delà son identité de

croyant ou d’athée, de riche ou de pauvre, de personnalité ou d’anonyme. Et

c’est sans doute la force d’une icône de ne pas connaître de frontière et de

toucher ce qu’il y a de plus sensible en nous. L’abbé Pierre était un symbole,

assurément.

Mais attention à ne pas en rester à cette image tranquille et consensuelle ! Henri

Grouès, depuis l’âge de 19 ans, où il distribue tous ses biens aux gueux,

jusqu’à l’an dernier où il se rend au Palais-Bourbon pour faire pression sur

des parlementaires soucieux d’alléger leurs obligations de logement social, n’a

jamais fait de compromis avec son option préférentielle pour les pauvres. Ce

n’était pas simplement un discours, mais une préoccupation de tous les instants.

Lui rendre hommage aujourd’hui, c’est d’abord répondre à la question

qu’il avait toujours en tête : « Et toi, qu’as-tu fait pour les autres ? »

Insurgé, insoumis, rebelle, subversif… les qualificatifs n’ont pas manqué pour

le définir. Ils visent juste, mais laissent de côté la dimension collective de

l’œuvre de l’abbé Pierre. Il ne faisait pas simplement pour les autres,

mais avec. Ses intuitions et ses colères n’ont pas été de simples pavés dans la

mare ; elles ont débouché sur un vrai mouvement de fond autour d’Emmaüs qui

s’est organisé dans tout le pays, et même à l’étranger, pour tordre le cou

aux fatalismes et à tous ces refrains – « Des pauvres, y’en aura toujours. »

En 1994, il écrivait déjà : « L’Europe est riche de 40 millions de pauvres. Il

n’y a qu’une guerre qui vaille : la guerre contre la misère.

Qu’attendez-vous pour agir, un tremblement de terre ? » La question doit être

posée aux responsables, mais aussi à chacun d’entre nous : pourquoi remettre à

demain les gestes, les décisions qui pourraient rendre notre monde plus habitable ?

L’abbé Pierre voulait nous contaminer de son urgence, celle du respect scrupuleux

des droits humains. Certes, on pourra gloser sur son soutien au révisionniste Garaudy ou

sur son apparence de prêtre d’un autre temps. Là n’était pas

l’essentiel, car l’abbé Pierre se moquait du qu’en dira-t-on et des tics

de la modernité. Nous rendre plus homme et, pour les chrétiens, plus sincères

vis-à-vis de la subversion évangélique… telle fut sans doute sa seule obsession.

Rien que pour cela, nous lui sommes à tout jamais reconnaissants !

http://www.lejourduseigneur.com/accueil/l_evenement/hommage_a_l_abbe_pierre_en_video

événement

L’Afrique au carrefour des luttes in l'Humanité

FSM . Plusieurs milliers d’altermondialistes se sont retrouvés samedi à Nairobi (Kenya) pour la 7e édition du Forum social mondial, ouvert sous le signe de la diversité et de la solidarité.

Nairobi (Kenya),

envoyée spéciale.

« Tu aurais le contact de ce mouvement indien ? » Un responsable de quartier d’un bidonville de Nairobi au pantalon élimé demande des précisions à un Indonésien, jeans et chemise blanche immaculée, qui vient de lui expliquer comment les pressions des sans-toit indiens ont contraint leur Parlement à un débat sur le droit au logement. La scène résume l’esprit dans lequel s’est ouverte, samedi au Kenya, la septième édition du Forum social mondial. Au terme d’une marche de 8 kilomètres partie du bidonville de Kibera, un des plus grands d’Afrique, la foule s’est retrouvée sur la colline verdoyante du parc d’Uruhu, un mot qui en kényan signifie liberté. Là, dans une ambiance de kermesse, les foulards violets de la marche des femmes ont croisé les processions blanches des mouvements religieux, très puissants au Kenya, les T-shirts rouges des Américains pour une justice globale se sont faufilés à côté des chapeaux verts de Via Campesina, plate-forme mondiale d’organisations paysannes, pendant que dans un coin les grands boubous brodés du Front Polisario agitaient les drapeaux de leur pays occupé par le Maroc. Alors que sur la scène les promoteurs du mouvement ont défilé, enchaînant les discours, les militants se sont découverts, rencontrés, parlé. Chacun a commencé à prendre des contacts pour des luttes à venir.

La solidarité est le maître mot. Chacun veut à la fois « faire connaître sa cause », comme l’explique Htoo Chit, un opposant au régime dictatorial birman, et apprendre des autres.

« C’est toujours intéressant de rencontrer d’autres gens pour connaître leurs cultures, leurs visions », résume Malainin Lakhal, secrétaire général du syndicat des journalistes du Sahara-Occidental. Sophie Acan Odeng, cheveux en boucles permanentées et T-Shirt bleu turquoise, espère partager l’expérience de l’organisation de femmes séropositives ougandaises qu’elle coor- donne parce que « nous menons des batailles pour obtenir les droits qu’on nous refuse ». Droit à la terre, droit à l’eau, souveraineté alimentaire, lutte contre la dette, cause palestinienne, droit des femmes, bataille contre les - expulsions dans les bidonvilles, droits syndicaux, droits de l’homme : en plus des différences culturelles, chacun est venu avec son combat. Et si le forum est bien, ce jour-là, « l’espace de dialogue, d’échanges, d’apprentissage mutuel » que vante Chico - Withaker, un des Brésiliens à l’origine du mouvement, tous ici veulent remettre le respect des hommes au coeur de la gouvernance mondiale. « Nous sommes unis contre ceux qui exploitent notre richesse, notre terre, nos enfants », hurle dans le micro la porte-parole de Via Campesina. Le mouvement altermondialiste n’a peut-être pas changé le monde, mais il peut se vanter d’avoir, comme le résume le prix Nobel de la paix sud-africain Desmond Tutu, « mis certains sujets au centre des débats ».

« un continent qu’on a rendu pauvre »

L’Afrique, qui accueille le FSM pour la deuxième fois (l’an dernier un forum décentralisé a eu lieu au Mali), tient une place particulière dans cette lutte pour un monde plus juste. « Le système que nous combattons ne donne pas de place aux gens de ce continent », a rappelé Candido - Grzybowsky, qui dirige au Brésil un centre d’analyse économique et sociale. Pour tous, il était important de se réunir ici, parmi ceux qui sont le plus frappés par la misère et l’iné- galité. Sur ce continent « qui n’est pas pauvre, mais qu’on a rendu pauvre », comme l’explique un militant bangladais. Beaucoup, d’ailleurs, soulignent la continuité entre le mouvement altermondialiste et les luttes pour la décolonisation et contre l’apartheid. Une continuité symbolisée par la présence de Kenneth Kuanda, ex-président zambien et soutien actif de l’ANC, et d’autres mouvements d’émancipation, dont il égrène à la tribune les noms des dirigeants. Cette fois encore, l’enjeu est pour la société civile africaine de se rencontrer, de s’organiser pour pouvoir se saisir des problèmes et peser davantage sur les décisions qui engagent l’avenir de leur continent.

À Nairobi, chacun prend conscience qu’il n’est pas seul. « Quand je regarde la foule, je me dis voici nos amis, notre famille. Être ici me donne le sentiment de ne pas me battre seul, c’est important pour pouvoir continuer », estime Budi Tjahjono, un Indonésien du mouvement chrétien Pax romana. L’énergie et l’enthousiasme générés par les rencontres du FSM servent de moteur aux combats à venir. Ainsi ce représentant du mouvement des dalit, les basses castes indiennes en lutte pour une reconnaissance d’un véritable statut, veut puiser une force nouvelle dans le partage d’idées avec les groupes locaux, privés comme lui d’accès à la terre.

agir est désormais une priorité du fsm

Mais au-delà du lien de ceux qui luttent sur des thèmes similaires, les discussions du forum permettent « aux différents groupes de faire converger leurs visions », souligne Gustave Massiah, président du Centre de recherche et d’information sur le développement (CRID). « Au fil du temps, on a compris qu’on ne peut pas parler d’inégalités sans parler de discrimination, que la lutte pour la liberté et la démocratie est un élément de libération sociale, que les droits économiques et sociaux sont des droits de l’homme, que la souveraineté alimentaire implique la prise en compte de l’écologie. C’est une nouvelle culture politique qui se construit. »

Agir est désormais une priorité du FSM. Pour cette édition, une journée sera donc « totalement consacrée à faire fonctionner cette recherche d’actions communes », a rappelé Chico Whithaker. À l’image de la lutte pour l’accès aux antirétroviraux, dans laquelle convergent les pressions des organisations de malades du Sud, des ONG médicales occidentales, mais aussi des militants contre la propriété intellectuelle. Pour contraindre les firmes pharmaceutiques à accepter la production de génériques à bas prix, l’idée est d’élaborer des campagnes communes, dans lesquelles chacun joue un rôle propre à partir de ses problèmes et de ses capacités d’action. Un activiste américain résume : « Nous devons faire fonctionner les réseaux, construire des coalitions pour que ce mouvement pèse sur le monde. »

Camille BauerLe Web de l’Humanité L’Afrique au carrefour des luttes - Article paru le 22 janvier 2007

http://www.liberation.fr/dossiers/fsm/comprendre/_files/file_230168_448659.pdf

http://www.liberation.fr/dossiers/fsm/comprendre/_files/file_230168_485404.pdf

![]()

Petite mise au point autour de l’affaire des "caricatures"

Je ne voulais pas en parler mais, devant le raz-de-marée des postures bien-pensantes, je sors de mon silence juste le temps de préciser deux ou trois choses. J’ai déjà dit pas mal de choses à ce sujet il y a un an. Mais les fausses évidences marquent plus les esprits, surtout quand elles sont du registre des préjugés, des bas instincts et non des réflexions construites, élaborées dans un perpétuel questionnement du monde.

AgoraVox le media citoyen

Petite mise au point autour de l'affaire des caricatures

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=19040

![]()

| Sans-papiers :

retour à l’Etat de droit ? Les associations de défense des droits

de l’homme doivent se réjouir: la Cour de cassation vient de fixer des limites aux

pratiques de reconduite à la frontière des étrangers dépourvus de titre de séjour. Le scénario était devenu classique : un étranger en situation irrégulière demandait le réexamen de son dossier, ou était convoqué par la préfecture à l’occasion de son mariage ou sous un autre prétexte. Loin d’être reçu par un fonctionnaire complaisant, il se trouvait accueilli par les forces de l’ordre, menotté, et placé dans un centre de rétention souvent éloigné de son domicile en attendant d’être reconduit à la frontière dans les délais les plus brefs possible. Le tout sans avoir eu le temps de prévenir qui que ce soit de son entourage... Classique, mais peu connu. Rares en effet ont été les médias qui ont

dénoncé ces pratiques pourtant exorbitantes du droit commun, c’est le moins que

l’on puisse dire. Les réactions d’élus ont été encore plus discrètes,

souvent marquées par l’incrédulité. Seules, les associations de défense des

droits de l’homme (particulièrement le GISTI, Groupe d’intervention et de

soutien aux travailleurs immigrés) ont régulièrement attiré l’attention sur ces

agissements, se heurtant à l’indifférence de l’opinion. De telles ruses sont désormais officiellement hors la loi : la Cour de cassation, à propos d’une de ces affaires intervenues en région parisienne, estime que "l’administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d’un étranger, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l’examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention". Le Conseil d’Etat vient par ailleurs de suspendre une circulaire du ministère de l’Intérieur qui permettait de placer en rétention des sans-papiers dès leur arrestation. Le mérite de ces arrêts n’est pas seulement de rappeler ce

qu’est l’Etat de droit : il est aussi de reconnaître officiellement

l’existence de ces procédés pour le moins expéditifs...

|

||

URL TRACKBACK : http://www.agoravox.fr/tb_receive.php3?id_article=19748AgoraVox le media citoyen Sans-papiers retour à l'Etat de droit

![]()

Qu’est-ce qu’un intellectuel européen ?

On a beau les savoir insolubles, certaines questions brûlent toujours les lèvres. Un intellectuel européen, ça ne se définit pas : on le sait quand on en rencontre un, c’est tout. Sauf peut-être quand « on » s’appelle Wolf Lepenies. En 1991-1992, à l’invitation de Pierre Bourdieu, ce sociologue allemand, directeur du Wissenschaftskolleg à Berlin, s’est attaqué à l’énigme pendant un an à la chaire de civilisation européenne du Collège de France. Sacré timing ! Le mur de Berlin – « mur porteur » du débat intellectuel depuis trente ans – vient de tomber, entraînant dans sa chute tout le bloc de l’Est ; l’« empire du mal » agonise, les frontières de l’Europe subissent un début de lifting et le monde se pare d’un air « global ». L’« intellectuel européen » peut se gratter la tête devant tout ce chambardement, groggy.Olivier Pascal-Moussellard

A LIRE

Qu'est-ce qu'un intellectuel européen ?, de Wolf Lepenies, éd.

du Seuil, 440 p., 27 €

![]()

Europe centrale, la mélancolie du réel, sous la direction de Patrick Michel,

éd. Autrement, 136 p., 14,95 €

![]()

Mythologie de la saudade, d'Eduardo Lourenço, traduit du portugais par Annie de

Faria, éd. Actes Sud, 206 p., 18,29 €

Une certaine idée de l'Europe, de George Steiner, traduit de l'anglais par

Christine Le Boeuf, éd. Actes Sud, 62 p., 10 €

![]()

Que veut l'Europe ?, de Slavoj Zizek, traduit de l'anglais par Frédéric Joly,

éd. Flammarion, coll. Champs, 198 p., 7,5 €

![]()

Le Sujet qui fâche, de Slavoj Zizek, traduit de l'anglais par Stathis

Kouvélakis, éd. Flammarion, 456 p., 24 €

![]()

Telerama.fr - 13 Mars 2007telerama.fr L’ intellectuel européen doit-il renoncer à la mélancolie

![]()

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/dossiers/2007/baudrillard/emissions.php

http://www.humains-associes.org/No6/HA.No6.Baudrillard.1.html

Idées clés :

Le corps comme objet de consommation : un objet-signe ; la production du corps

comme objet de consommation ; corps et contrôle social.

Jean Baudrillard propose ici une étude générale du procès de consommation dans les sociétés occidentales modernes. Dés lors l’analyse du corps comme objet de consommation, d’une part, ne peut occuper qu’une place limitée dans sa réflexion, et d’autre part reste dépendante de sa théorie de la consommation. Quelle est-elle ?

Le procès de consommation est analysé sous deux aspects fondamentaux :

| comme procès de signification. La consommation est alors un système d’échange, et l’équivalent d’un langage. | |

| comme procès de classification et de différenciation sociale. |

![]()

Démocratie, information et représentation:

Replique_internet_democratie.M3U :

Pour la première fois, une présidentielle se dispute également sur la Toile. Thierry Crouzet montre les formidables potentialités de cette nouveauté alors que Laurent Veillard et Philippe Boireaud expliquent comment mettre cet outil au service de l’action militante.

Internet sert-il la politique ? par Thierry Crouzet puis par Laurent Veillard et Philippe Boireaud

Cela change la façon de faire de la politique.

Le 26 septembre 1960, pour la première fois

dans l’histoire, la télévision décida du sort d’une élection présidentielle

américaine : John Kennedy se retrouva face à Richard Nixon et il le lamina devant 70

millions de téléspectateurs. Un demi-siècle plus tard, le monde change. Ce n’est

plus la télévision qui fait les élections, mais internet.

Internet est un média où de plus en plus d’argent circule, un média de plus en

plus populaire, un média autour duquel tournera l’ensemble de la société comme

elle vient de tourner pendant cinquante ans autour de la télévision. Les Français

passent déjà en moyenne cinq heures sur internet contre trois heures à lire la presse.

Le centre de gravité de la société se déplace de manière irréversible. La politique,

comme tout le reste, se fera bientôt sur internet.

Regretter cette évolution ne sert pas à grand-chose. Nous devons apprendre à

l’apprivoiser. Les critiques ne manquent pas : trop d’information tue

l’information, c’est la cacophonie, internet favorise le communautarisme, la

fracture numérique exclut une large part de la population des débats…

Sur ce dernier point, il ne faut pas oublier qu’il y a dix ans, personne, ou presque,

ne surfait sur internet. En dix ans, 55 % des Français ont été séduits. Dans quelques

années, internet sera un outil aussi banal que le téléphone. Aujourd’hui, personne

ne parle de fracture téléphonique, demain personne ne parlera de fracture numérique. Il

suffit de voir la dextérité des jeunes pour n’avoir aucun doute à ce sujet.

Libre accès

Nous disposions jusqu’ici de la liberté d’expression mais nous n’avions

pas les moyens de l’exercer au-delà d’un cercle restreint. Internet nous donne

accès à tous les citoyens. En 2005, lorsqu’Étienne Chouard publia, sur son site

personnel, son texte dénonçant les dérives du Traité européen, personne ne le

connaissait. C’était un Français ordinaire. Un mois plus tard, il se retrouvait au

20 heures de TF1 et faisait la nique à Lionel Jospin.

Nous venons de gagner une nouvelle liberté. Les personnalités installées ne

l’apprécient pas car elles se trouvent souvent court-circuitées. Pour faire de la

politique, nous n’avons plus besoin de franchir une à une les étapes de la

militance. Un encarté n’a dorénavant pas plus d’influence qu’un anonyme.

Lors de chaque échéance électorale, nous assistons à une nouvelle donne. Chaque

question politique au niveau local devient l’occasion d’un débat entre les

élus et les citoyens. Internet devient le lieu d’un nouveau contre-pouvoir.

Serait-il aussi le lieu du n’importe quoi ? Oui, d’une certaine façon car tout

peut y être dit, mais comme tout peut aussi y être commenté et critiqué, les fausses

rumeurs y ont la vie courte. Aujourd’hui, tous les sites dignes de ce nom offrent un

espace de discussion sous chaque article. Les moindres erreurs y sont relevées, les

moindres dérives dénoncées. De la cacophonie naît la collaboration. Le simple fait de

participer sur le web, c’est faire de la politique au sens le plus noble. La

surinformation tue-t-elle l’information ? Internet n’est pas responsable de

cette course au toujours plus. Elle a commencé bien avant son apparition, il ne fait que

la prolonger. Maintenant, les médias installés la dénoncent, car ils ont de plus en

plus de mal à se faire entendre, mais c’est uniquement leur problème.

Sur internet, nous ne risquons pas la surinformation car nous allons à l’information

plutôt qu’elle ne vient à nous. L’information n’y est pas hiérarchisée

mais structurée en réseau, un peu comme dans une encyclopédie qui disposerait d’un

index à plusieurs dimensions. Naviguer dans cette information exige de nouvelles

habitudes, le recours notamment aux moteurs de recherche. Au passage, nous croisons

nécessairement des informations que nous ne cherchions pas, un peu comme dans un journal

généraliste. Ainsi, même quand on veut s’enfermer dans une communauté, on en sort

inévitablement en raison de la multitude des liens transversaux.

Nouveau monde

Internet n’est pas le meilleur des mondes, c’est juste un nouveau monde, avec de

nouvelles règles. Les organisations en réseau, décentralisées et non hiérarchisées,

y prévalent par rapport aux partis pyramidaux et centralisés. Les informations y

circulent plus vite, personne ne les contrôle, mais elles s’autocontrôlent en

quelque sorte avec l’aide des commentateurs.

Cet espace dynamique va changer en profondeur la façon de faire de la politique, mais

aussi les idées politiques. À force de collaborer sur internet, les citoyens apprendront

peut-être à collaborer dans la vie. Au fond, internet est un espace dominé par

l’esprit gagnant-gagnant. Il ne s’est pas construit sur une opposition, mais

grâce à une collaboration internationale. Il peut servir de modèle à un monde plus

juste.

Bourin éditeur, 284 p., 20 €

Thierry Crouzet est l’auteur du Cinquième pouvoir

Le tableau est loin d’être idyllique.

La politique, c’est traditionnellement

l’art de gouverner la cité. Mais ce peut aussi être une autre définition :

l’action (politique, syndicale, associative) de tout citoyen dans l’espace

public. Dans l’histoire des démocraties, ces deux versants ont toujours cohabité.

Bien des lois n’ont été possibles que parce que des gens se sont engagés, ont

milité et créé des contre-pouvoirs.

Quoi de neuf sur ce versant militant ? Des sociologues ont mis en évidence que

l’engagement n’était pas moins important, mais qu’il était différent.

Nous voudrions aller dans ce sens en posant la question des ressources offertes par les «

nouveaux médias » (internet, courrier électronique, téléphone portable…) dans

ces nouvelles manières de s’engager.

Trois évolutions se dégagent

1) Toute action militante nécessite des connaissances sur le monde, la société, les

institutions pour être à même de comprendre des situations, savoir où et comment agir.

Ces dix dernières années ont été marquées par une accessibilité accrue à une somme

énorme de connaissances via internet. Avec un minimum de maîtrise, on peut trouver des

informations sur de multiples sujets (décrets de loi, avis d’experts, etc.). De

fait, nombreux sont ceux qui en font usage pour rester en éveil et se documenter face aux

différents pouvoirs économiques et politiques (lutte contre les OGM, résistance aux

négociations de l’OMC).

2) L’action militante a également besoin que ses contributeurs communiquent vite

entre eux, car une des clés de la réussite se joue au niveau de la réactivité dans un

contexte de mondialisation et d’accélération des décisions politiques,

économiques et des circuits d’information. Les nouveaux moyens de communication

électroniques (téléphone mobile, mail, chats, etc.) ont permis la constitution de

réseaux très réactifs, même lorsqu’ils sont constitués de membres éloignés.

Ainsi, la réussite du Réseau éducation sans frontières tient en grande partie à la

capacité de ses membres à se tenir rapidement informés des décisions politiques et

préfectorales et à mobiliser différents réseaux militants.

3) Enfin, l’action militante doit être médiatisée pour trouver de nouveaux

adhérents et de nouvelles ressources. Créer un nouveau site internet ou un blog est

devenu simple et permet de faire connaître ses actions : chaque jour, des milliers

d’expériences associatives et militantes sont ainsi mises en valeur en associant

textes, vidéos, sons avec une grande créativité.

Question de réseau

Le développement de ces médias apporte donc de nouveaux moyens aux citoyens. Malgré

tout, le tableau n’est pas idyllique. Internet n’est pas exempt

d’inconvénients et nous en donnerons trois exemples non exhaustifs.

Premier enjeu : l’audience des messages. Ce n’est pas le tout d’être sur

la Toile, encore faut-il y être visible, c’est-à-dire apparaître en bonne place

dans les moteurs de recherche (Google, Yahoo, etc.). Pour cela, il faut soit payer des

sociétés qui « référencent » le site internet, soit s’appuyer sur un réseau

d’internautes très bien étoffé qui, en visitant le site, vont assurer sa

publicité. En terme sociologique, on dit qu’il faut disposer d’un capital

économique et/ou relationnel suffisamment important pour être vu. De ce point de vue,

tous les groupes militants sont loin d’être égaux, et donc visibles sur la Toile.

Un deuxième inconvénient, c’est le temps nécessaire pour assurer le renouvellement

d’un site. Les petites associations ou groupes militants qui vivent sur le

bénévolat sont confrontés à un dilemme : vaut-il mieux garder le maximum de temps pour

l’action ou en dégager pour faire vivre un site internet ? Enfin, si l’accès

à internet est de plus en plus large, il y a un réel risque de ne plus s’apercevoir

que des minorités (personnes âgées, en précarité) n’ont pas cet accès. Des

luttes au nom des plus faibles peuvent ainsi se faire à côté d’eux, sans

qu’ils en soient partie prenante.

Chances et limites

Finalement, au-delà d’un tableau qui apparaît assez contrasté (on peut y voir plus

de chances que de limites et vice versa), les groupes militants et ceux qui veulent les

soutenir ne peuvent s’affranchir de la question de la place de ces nouvelles

ressources dans leur action. L’enjeu est de les adapter à leurs besoins pour ne pas

se laisser ignorer ou dominer par elles. Un certain nombre d’initiatives de

collectivités locales montrent qu’il est possible de créer des structures

d’aide à la réflexion sur la place de ces technologies dans le développement des

structures militantes. Souhaitons qu’elles se développent car la crédibilité et

l’efficacité future de ces dernières en dépendront beaucoup.

Laurent Veillard est enseignant-chercheur à Lyon 2,

Philippe Boireaud est co-responsable de Sailing, software, (société spécialisée

dans la création de sites internet) Internet

sert-il la politique

Liberté, égalité, génétique par Ivan du Roy

" J’inclinerais , pour ma part, à penser qu’on naît pédophile, et c’est d’ailleurs un problème que nous ne sachions soigner cette pathologie. Il y a mille deux cents ou mille trois cents jeunes qui se suicident en France chaque année, ce n’est pas parce que leurs parents s’en sont mal occupés ! Mais parce que, génétiquement, ils avaient une fragilité, une douleur préalable. Prenez les fumeurs : certains développent un cancer, d’autres non. Les premiers ont une faiblesse physiologique héréditaire. Les circonstances ne font pas tout, la part de l’inné est immense. " Ainsi pense Nicolas Sarkozy, dialoguant avec Michel Onfray dans Philosophie Magazine . Nous savions que l’ancien ministre de l’Intérieur ne voulait voir, dans les actes de délinquance, que la responsabilité individuelle, ignorant la responsabilité sociale. Punir plutôt que prévenir, en niant tous les facteurs sociaux – éducation, chômage, discriminations… – pouvant pousser une personne à commettre un délit. Nous savons aussi que le candidat de l’UMP a étendu cette responsabilité individuelle à la réussite économique : " Travailler plus pour gagner plus. " Comme si précaires et bas salaires n’étaient finalement qu’une horde de fainéants, méritant leur sort. Le possible futur président de la République vient de franchir une étape : pédophiles et suicidaires seraient donc génétiquement programmés à le devenir. Encore une fois, pour Sarkozy, l’individu est tout, la société n’est rien.

Cette évolution n’est pas surprenante. Souvenez-vous de la loi sur la prévention de la délinquance, quand le ministre de l’Intérieur, s’appuyant sur un rapport contesté de l’Inserm et sur les élucubrations du député UMP Jacques-Alain Bénisti, souhaitait instaurer une détection précoce des troubles du comportement chez les très jeunes enfants. Sarkozy renoue avec un courant de pensée de la fin du XIXe siècle, les théories de l’anthropologie criminelle qui prétendaient détecter chez certains individus une tendance naturelle au crime, impliquant l’inefficacité de la peine et l’incurabilité du délit. Est-ce cela " la France d’après " ? On ne sait si le candidat proposera un dépistage systématique des nourrissons et l’incarcération précoce des " pédophiles positifs ". Demain, Sarkozy nous expliquera-t-il qu’il incline à penser que les pauvres aussi sont porteurs d’un ADN spécifique, que les politiques sociales ne servent donc à rien puisque la réussite professionnelle est génétiquement déterminée ? Une fois gravi le perron de l’Élysée, il prétendra peut-être que la richesse, elle aussi, semble héréditaire, inscrite dans les gènes des familles fortunées. Et que la fiscalité n’a pas à aller à l’encontre des lois naturelles.

Ces propos ne constituent pas un dérapage, mais bien une vision de l’Homme et de la société. Elle est totalement incompatible avec les valeurs que TC défend depuis sa création, dans la résistance, alors qu’une certaine idéologie s’était emparée de la génétique pour hiérarchiser les populations et éliminer celles jugées déficientes. Plusieurs médecins, comme le généticien Axel Kahn ou le psychiatre Bernard Golse, rappellent que la génétique ne détermine pas un destin. L’archevêque de Paris, André Vingt-Trois, est également monté au créneau. Du côté des candidats, François Bayrou juge ces propos " glaçants " et " terriblement inquiétants ". À gauche, on reste étonnamment timide, Ségolène Royal laissant aux scientifiques le soin de répondre. à dix jours du premier tour, une question cruciale nous est posée : la victoire de Nicolas Sarkozy est-elle génétiquement déterminée ?

In Temoignage Chrétien

Alain Garrigou, professeur de sciences politiques à Paris-X Nanterre

"L'indécision est en partie une création des sondages"

LEMONDE.FR | 12.04.07 | 17h16 • Mis à jour le 12.04.07 | 18h10

Comment expliquez-vous la forte indécision des électeurs à moins de deux semaines du premier tour ?

Ce sont les sondages qui notent une indécision inédite, qui concernerait 40 à 50 % des électeurs. Or il s'agit en partie d'une création des sondeurs, qui par peur de se tromper dans leurs estimations, et après la mésaventure de 2002, ont ouvert un grand parapluie : ils demandent désormais aux sondés s'ils sont sûrs de leur choix, ce qui encourage une réponse négative. Ils cherchent d'autant plus à se protéger que l'incertitude est cette fois très grande. Avec quatre candidats obtenant des intentions de vote à deux chiffres, on a presque autant de chance de trouver la bonne combinaison que de gagner au loto : il y a six duels possibles, douze ordres d'arrivée des deux premiers, vingt-quatre ordres d'arrivée des quatre. Alors que le but des sondages est d'obtenir une opinion sur tout, ils ont paradoxalement choisi cette fois, sans doute temporairement, d'accentuer l'indécision pour la rappeler, le soir du 22 avril, si leurs prévisions s'avèrent fausses.

|

Autre cause de l'indécision constatée : dans la situation actuelle d'afflux d'informations, avec beaucoup de candidats et un faible écart entre certains d'entre eux, les sondés s'y perdent un peu, et si on leur donne l'occasion de réserver leur choix, ils la saisissent.

Peut-on parler de "volatilité" des électeurs, qui changeraient d'avis

jusqu'au dernier moment ?

Cette théorie me paraît un alibi des sondeurs, pour justifier que leurs études

différent des résultats effectifs. Mais cela ne tient pas quand on constate que même

les sondages "sortie des urnes" – effectués après le vote – sont

faux. Les électeurs continuent de sous-déclarer leur vote. Quand Jérome Jaffré [directeur

du Cecop et chercheur associé au Cevipof] déclare que 20 % des sondés se décident

au dernier moment, il cite des sondages. Qui posent la question : pour qui allez-vous

voter ? A quel moment vous-êtes vous décidé ?, dans la ligne de la sociologie de la

décision des années 1960. Mais on est revenu sur ces théories, et tout un chacun

constate qu'il est difficile de dater une décision. Par ailleurs, dire qu'il peut changer

d'avis ou qu'il se décidera dans l'isoloir est une façon, pour le sondé, de ne pas

vraiment dire pour qui il veut voter. Les grandes enquêtes de sociologie électorale, qui

analysent le degré de réalité de la réponse, sont bien plus fiables. Mais elles sont

lourdes, les résultats sont publiés un ou deux ans après. Ce qui ne fait pas l'affaire

en période de campagne.

Les sondages semblent très présents dans cette campagne.

La Commission des sondages a indiqué la semaine dernière que l'on a passé le cap des 220 sondages, alors qu'il y en avait eu 193 pour toute la campagne 2002. Une inflation prévisible, car le nombre de sondages a augmenté avec les années. Pour plusieurs raisons : il y a de nouveaux commanditaires, notamment les opérateurs Internet, AOL, Orange, etc. ; il y a la concurrence entre instituts, pour qui ces études représentent de l'argent mais aussi de la notoriété, permettant d'obtenir plus tard des études de marchés ; enfin, les partis politiques se basent de plus en plus sur les sondages, faute de militants, et leurs collaborateurs sont plus à l'aise devant des tableaux statistiques, dans un bureau, qu'à discuter au café du coin...

Les sondages offrent-ils une juste représentation de l'opinion ?

De moins en moins de gens acceptent de répondre aux sondages, du fait de leur

abondance. Aux Etats-Unis, dès la fin des années 1980, le taux des non-répondants

augmentait de 1 % par an, d'autant que foisonnaient les sondages à vocation commerciale,

pour vendre portes et fenêtres. Les sondeurs ne veulent pas le dire, mais entre les gens

qui ne sont pas chez eux et ceux qui refusent de répondre, il faut passer 10 appels pour

avoir un entretien complet, selon les gens qui ont travaillé dans les centres de

téléphonie. Une estimation proche des statistiques aux Etats-Unis, où le taux de

non-réponse est de 85 %.

Bien des gens ne souhaitent pas s'exprimer sur la politique, car c'est de l'ordre de

l'intime, qu'il y a une loi sur le secret du vote, et, pour certains, parce qu'ils savent

leur vote diabolisé. Le problème, quand le refus de répondre augmente, est qu'à un

moment les échantillons ne sont plus représentatifs politiquement, même s'ils le sont

socio-démographiquement. Il n'est pas prouvé que le champ des orientations politiques

des gens qui acceptent de répondre est le même que celui des gens qui refusent de

répondre. Si les instituts se sont toujours trompés sur le vote FN, c'est parce que leur

système de correction ne peut prendre en compte les refus de réponses. La semaine

dernière, Le Canard enchaîné donnait le coefficient de redressement pour

Jean-Marie Le Pen : les résultats sont multipliés par plus de trois, ce qui n'a plus de

sens.

Quelles sont les effets des nombreux sondages sur la campagne ?

Je parle d'ivresse des sondages, car il y a un phénomène d'addiction : plus il y en

a, moins on peut s'en passer. Et cela focalise l'attention sur le résultat de la

compétition. A savoir que tout tourne non sur ce qui se fait, mais sur ce qui va arriver.

Ce martèlement quotidien des sondages prend tout un chacun dans l'objectivité. Tout

individu qui a fait des statistiques sait que les chiffres après la virgule ne veulent

rien dire, mais on se focalise sur un résultat qui passe de 23 à 23,5 %. L'opinion est

la nouvelle instance de légitimation.

Le grand piège, c'est qu'on passe complètement à côté d'une campagne de débat et d'argumentation. Le temps qu'on passe à scruter le positionnement de chacun dans les sondages, c'est du temps qu'on ne passe pas à penser au rôle du président et autres questions. Le résultat de 2002, c'est un pur produit de la croyance de Lionel Jospin dans les sondages, qui était si sûr qu'il a demandé à des élus socialistes de parrainer ses concurrents. Les sondages sont devenus la boussole des politiques, ils ne vont pas changer au milieu de la traversée...

Le développement des sondages a-t-il modifié la façon de voter ?

Avant, l'orientation du vote se faisait "sous un voile d'ignorance" :

on ignorait ce que pensait le voisin, on gardait son vote secret y compris pour ses

proches – des hommes se vantaient que leur épouse ne savaient pas, et inversement.

Le guide était donc la conviction politique. Aujourd'hui, celle-ci n'a pas disparu, mais

l'électeur, qui croit savoir ce que les autres vont voter, décide aussi en fonction de

l'opportunité du vote et peut calculer. Il veut maximiser son vote, l'utiliser le mieux

possible. Ainsi, il peut faire évoluer l'ordre de ses préférences, entre le candidat

qu'il souhaite et celui qu'il ne veut surtout pas avoir par exemple. Certains, plutôt

dans les milieux très instruits, se livrent ainsi à un calcul sophistiqué avant de

voter. Le calcul est cette fois plus important qu'en 2002, car on baigne dans les

sondages.

Propos recueillis par Claire AnéLe Monde.fr Imprimez un élément

Dieu sur la Croisette par Luc Chatel

Avoir soixante ans à Cannes, c’est signe de jeunesse. Pour preuve, le festival de cinéma et sa célèbre Croisette sont plus vivants que jamais. Tout comme les images qui l’accompagnent, couchers de soleil sur la Riviera, villas de rêves aux fêtes somptueuses, starlettes en bikini, actrices au pas ralenti par le sable fin et leurs robes de grands couturiers. Ces quinze jours approchent chaque année avec leurs frissons de scandale (le Pialat du Sous le soleil de Satan : " Je ne vous aime pas "), de découvertes ( Paris Texas de Wim Wenders, Barton Fink des frères Coen), d’érotisme (Sophie Marceau, palme d’or). Dans une époque revenue de tout, où l’on fait rêver les jeunes gens à coup de " France qui se lève tôt ", d’" ordre juste " et de " valeur travail ", le Festival de Cannes fait de la résistance. Ses promesses de légèreté ont encore nos suffrages. Mais à se pencher avec minutie sur l’histoire du palmarès et les grandes heures du festival, apparaît une lecture moins glamour et cependant révélatrice, pour une bonne part, de sa réussite. La Croisette fut un haut-lieu de spiritualité chrétienne.

Précisons d’emblée : nous ne parlons pas ici d’évangélisation, de croisades ou de catéchisme, mais de questionnements, de doutes, de concepts, d’émerveillements propres aux religions chrétiennes. Comment parler en effet de Rossellini, Bergman, Fellini, Bunuel, Pasolini, Tarkovski, Scorcese, De Palma, Pialat, Godard, Wim Wenders, Roland Joffé, Lars von Trier, Moretti, Almodovar sans évoquer les thèmes du dévoilement, de la révélation, de l’incarnation, de la résurrection ? Comment ne pas voir ces foules de personnages qui hantent le Palais des festivals : les prêtres, les mystiques, les Marie-Madeleine, les vierge-Marie, les mendiants, les lépreux, les prophètes, les anges ? Parce qu’il est un concentré du cinéma occidental, parce que le cinéma est aussi un miroir, parce que ce miroir nous renvoie nos dettes et nos règlements de compte à l’égard du christianisme, le festival de Cannes a connu de grandes heures spirituelles. Qui furent aussi parfois celles du scandale. Et qui tendent ces dernières années selon certains observateurs à s’effacer au profit d’une nouvelle esthétique. De Rossellini à Tarantino, Cannes nous invite à une magnifique réflexion sur un demi-siècle de spiritualité en grand écran.

Expression chrétienne

Il faut rendre à Rome ce qui lui revient, l’Italie se classe très nettement au premier rang des pays accoucheurs de cinéastes taraudés par le christianisme. Et qui ont écrit quelques unes des plus grandes pages de l’histoire du festival. 1946, première édition, premier géant : Rossellini. La Palme d’or n’est pas encore la récompense suprême, c’est le Grand prix, qu’obtient le maître du néo-réalisme avec Rome, ville ouverte, ex-aequo avec dix autres films (lire p. 23). Côté coulisses, ce film sera à l’origine de l’une des plus grandes histoires d’amour du cinéma puisque c’est en le découvrant aux Etats-Unis qu’Ingrid Bergman demandera à rencontrer Rossellini et à travailler avec lui. " Rome ville ouverte n’est pas un grand film chrétien, mais c’est l’expression peut-être la plus parfaite des valeurs chrétiennes, commente Jean Collet, l’un des plus grands critiques français, qui écrivit notamment pour la revue Études. Il y a à travers l’histoire de ces Résistants pris par les Allemands – histoire qui renonce au triomphalisme de la résistance, qui nous soumet à la problématique de l’échec – une vive humanité qui nous rapproche de la Passion du Christ. Le thème de la résurrection éclate dans la dernière scène où l’on voit le prêtre assassiné derrière les barbelés, et, de l’autre côté, des enfants qui repartent vers Rome, avec la basilique Saint-Pierre bien en vue, comme un incontournable message d’espérance et de renaissance. " En 1955, Jacques Rivette écrivait dans Les Cahiers du cinéma, à propos du réalisateur italien : " Rossellini n’est pas seulement chrétien mais catholique, c’est à dire charnel jusqu’au scandale (…) ; mais le catholicisme est par vocation une religion scandaleuse. Que notre corps aussi participe au mystère divin, à l’image de celui du Christ, voilà qui n’est pas du goût de tout le monde, et il y a décidément dans ce culte, qui fait de la présence charnelle l’un de ses dogmes, un sens concret, pesant, quasi sensuel de la matière et de la chair, qui répugne fort aux purs esprits : leur " évolution intellectuelle " ne leur permet plus de participer à d’aussi grossiers mystères. "

L’un des co-scénaristes de Rome ville ouverte n’était autre qu’un certain Federico Fellini. S’il devait rester un nom à graver en lettres d’or au fronton des palaces cannois, ce serait sans conteste le sien. En 1960, il obtient la Palme d’or avec La Dolce Vita et suscite un formidable séisme, dont les amateurs de cinéma ne sont pas encore remis. Pour le plus grand nombre, ne reste que cette image mythique d’Anita Ekberg prenant un bain de minuit dans la fontaine de Trévi. Mais on ne saurait réduire ce chef d’œuvre à ses provocations érotiques. Le film enchaîne allègrement les références chrétiennes – dont l’érotisme fait pleinement partie, versant lumineux d’une jouissive incarnation. D’une part pour les remettre en cause, les bousculer, à la manière de cette statue du Christ qui apparaît en plein ciel, portée par un hélicoptère, sur les premiers plans. Souvenons-nous de la première phrase du film, prononcée par des jeunes femmes en train de se faire bronzer en terrasse, découvrant, blasées, cette statue volante : " Tiens, c’est Jésus ! ". Provocation, aussi que cette longue scène d’attroupement autour de deux enfants qui auraient vu la Madone, et qui se conclue par la mort d’un enfant malade que sa mère avait amené là, sous la pluie, en espérant une guérison. Moquerie encore que cette interminable montée des marches de Saint-Pierre de Rome par une Anita Ekberg habillée en prêtre. Mais que nous dit Fellini dans ce film, si ce n’est la vacuité d’un monde où, à la manière des paparazzi et de leur meneur, ce journaliste mondain doublé d’un écrivain frustré (Marcello, incarné par Marcello Mastroiani), l’on ne trouve plus le temps de souffler, de respirer (le père de Marcello faillit même y laisser la vie), où l’on chasse les images sensationnelles (effrayant attroupement de photographes autour d’une femme apprenant la mort de son mari), où l’on repousse les limites du jour dans d’interminables fêtes qui se concluent en orgies et gueules de bois. Formidable scène finale où les fêtards se retrouvent en bord de mer, devant un poisson échoué sur le rivage (aucun miracle ne se produit…), et où Marcello s’éloigne du groupe, apercevant sur un autre rivage cette jeune fille au visage d’ange croisée quelques jours avant, qui semble l’appeler et le verra finalement repartir vers ses matins glauques. " Avec ce film, Fellini est prophétique, remarque Jean Collet, auteur d’un ouvrage de référence sur le réalisateur (1). Non seulement il invente le terme de paparazzi, mais il annonce ce monde de l’image, de la surmédiatisation. Un monde de désordre et de vide, qui donne envie d’autre chose. En faisant s’étirer en longueur certaines scènes – rappelons que le film dure trois heures –, il donne l’impression de quelque chose de visqueux, de pâteux dans lequel pataugent tous ces personnages qui tournent en rond. Aucun film ne décrit aussi bien les malaises du monde moderne. Et la force de Fellini est de filmer cela sans démonstration, sans esprit moralisateur. À la manière d’un franciscain, il nous offre une parole tremblante, pas un prêche. Tout se devine, se dessine à travers l’errance. Dans cet univers de désordre, aucune rencontre n’aboutit, aucune parole humaine de vérité ne peut se faire entendre. Or la première des valeurs chrétiennes est de dire la vérité. C’est la révélation. " Parmi les nombreux entretiens qu’accorda Fellini, il reconnaissait volontiers ses sources d’inspiration, et la profondeur de ses intentions : "Si par chrétien, vous entendez une attitude d’amour envers son prochain, il me semble que oui, tous mes films sont axés sur cette idée. C’est Dieu qu’on entrevoit, avec son amour et sa grâce, comme une exigence impérieuse de l’âme. " (2)

Je reste athée grâce à Dieu

Avant ce coup de tonnerre fellinien, quelques cinéastes devenus tout aussi incontournables avaient fait souffler une tornade chrétienne sur le festival, en suscitant chaque fois plus de troubles et d’interrogations que de certitudes et d’appels à vocation. En 1956, le fils d’un pasteur luthérien suédois se fait connaître aux yeux du monde en projetant sur la Croisette Sourire d’une nuit d’été, qui obtient… le prix de l’humour poétique. Si l’on retrouve les mêmes interrogations sur l’amour du prochain, le style de Bergman sera radicalement différent de celui d’un Fellini. " La problématique de Bergman est dominée par une morale intérieure exigeante et focalisée sur une interrogation métaphysique abstraite, qu’alimente une réflexion obstinée sur le sens de la vie et l’existence d’un créateur ", écrit Roland Schneider (3). Bergman, lui, n’aura jamais la Palme d’Or. Tout comme l’Italien Pasolini, qui se classe, avec son compère espagnol Buñuel dans le clan des anti-cléricaux autoproclamés, mais qui n’ont cessé de mettre en scène et de transgresser pour mieux la dépasser l’iconographie catholique. Mêlant et démêlant la passion, ces deux-là sauront pourtant lever l’enthousiasme de l’institution : notamment avec L’Evangile selon saint-Matthieu pour Pasolini, récompensé par le Prix de l’Office catholique du cinéma, comme a failli l’être Nazarin, de Buñuel, qui obtint le Prix international du festival en 1959 avec cette histoire d’un prêtre rejeté par l’institution pour avoir aidé une prostituée. Buñuel déclenche l’allergie du même Office, en obtenant pourtant la palme d’or 1962 avec Viridiana, récit d’une religieuse quittant le couvent et retrouvant un vieil oncle pervers. Tandis que " Salo ou les 120 journées de Sodome " de Pasolini, censuré en Italie, n’en a toujours pas fini en 2007 avec des nausées et réactions haineuses. A la sortie de Nazarin, Bunuel eut cette formule devenue célèbre : " Je reste athée, grâce à Dieu ". Pasolini : " Je sais qu’il y a en moi deux mille ans de christianisme : j’ai construit avec mes ancêtres les églises romanes, les églises gothiques et les églises baroques : elles sont mon patrimoine, dans leur contenu et dans leur style. Ce serait folie de nier la force de cet héritage qui est en moi. " (4)

L’héritier flamboyant Almodovar

Si les cinéastes présents sur la Croisette semblent toujours s’inspirer de cet héritage (dont la mémorable palme d’or d’un autre athée remuant, Maurice Pialat avec Sous le soleil de Satan), il apparaît cependant que la démarche d’un Rossellini ou d’un Fellini tend à disparaître. Un cinéma du tâtonnement, de la quête incertaine d’un mystère invisible, du dévoilement délicat et tremblant d’une beauté qui donnerait un sens à nos vies, qui nous familiariserait avec la mort, faisant naître, pourquoi pas, l’espoir d’une vie prolongée, transformée. Pedro Almodovar est sans conteste un héritier flamboyant de cette poésie, mais Cannes rechigne à lui rendre hommage. Thierry Jousse, réalisateur et ancien rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma, marque le changement d’époque avec l’entrée dans une période teintée de nihilisme : " En reprenant la formule d’André Bazin, on pourrait dire que le cinéma fonctionne de moins en moins selon des principes moraux, explique-t-il. La question de la révélation a cédé la place à la manipulation des émotions, la perte des repères esthétiques. " Selon lui, Apocalypse Now de Coppola en 1979 marque la fin d’une époque. " Il y a encore dans ce film des questionnements, des voyages intérieurs. Mais en filmant la guerre de façon carnavalesque, Coppola donne le sentiment que tout a déjà été dit au cinéma. L’invisible, le hors-champ ne sont plus d’actualité. " Seconde étape, avec l’un des chouchous de la Croisette, David Lynch, palme d’or en 1990 avec Sailor et Lula. " Lynch est encore travaillé par l’ésotérisme et la métaphysique, et un rapport à une certaine forme de morale. Il abandonne cependant toute idée d’incarnation, faisant de ses personnages des marionnettes. Il est flagrant de voir que Nouvelle vague, de Godard, faisait partie de la même sélection, à Cannes, et qu’il n’a pas eu la Palme, alors qu’il était porteur de questionnements spirituels. " Mais l’anti-Rossellini, pour Thierry Jousse, c’est Tarantino. " Avec Pulp Fiction, il congédie la question du Mal et de la représentation de la violence. Ce film est un réservoir de codes avec lesquels il joue à l’infini. Or la violence est plus que jamais présente dans nos sociétés et il serait intéressant de voir émerger de nouveaux cinéastes iconoclastes. "

(1) La création selon Fellini, Jean Collet, éditions José Corti

(2) Propos de Fellini, éditions Buchet Chastel.

(3) Auteur d’un article " la spiritualité écorchée de Buñuel et Bergman "

dans le numéro "Christianisme et cinéma" de la revue Cinémaction (1996).

(4) Pasolini, une vie, éditions de la Différence

Copyright © Témoignage chrétien 2006