http://rezo.net/

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/college/05-06prefig/html/index.htm

Mondialisation : http://www.attac.org/fra/themes/mondialisation.htm

Il s'agit tout simplement de se réapproprier ensemble l'avenir de notre monde.

Quelles Démocratie Voulons Nous?

Sous la Direction de Alain Caillé: La Découverte 2006;

DE L’ANTITERRORISME À LA GUERRE

La violence de la mondialisation

Par Jean Baudrillard

Philosophe, auteur, entre autres, de La guerre du Golfe n’a pas eu lieu (1991), Le

Crime parfait (1994) et L’Esprit du terrorisme (2002), tous parus chez Galilée. Ce

texte est tiré de son nouvel essai, Power Inferno (Galilée, Paris, 96 pages, 12 ?),

disponible en librairie le 13 novembre.© Editions Galilée pour le monde entier.

Y a-t-il une fatalité de la mondialisation ? Toutes les cultures autres que la nôtre

échappaient de quelque façon à la fatalité de l’échange indifférent. Où est le

seuil critique de passage à l’universel, puis au mondial ? Quel est ce vertige qui

pousse le monde à l’abstraction de l’Idée, et cet autre vertige qui pousse à

la réalisation inconditionnelle de l’Idée ?

Car l’universel était une Idée. Lorsqu’elle se réalise dans le mondial, elle

se suicide comme Idée, comme fin idéale. L’humain devenu seule instance de

référence, l’humanité immanente à elle-même ayant occupé la place vide du Dieu

mort, l’humain règne seul désormais, mais il n’a plus de raison finale.

N’ayant plus d’ennemi, il le génère de l’intérieur, et sécrète toutes

sortes de métastases inhumaines.

De là cette violence du mondial - violence d’un système qui traque toute forme de

négativité, de singularité, y compris cette forme ultime de singularité qu’est la

mort elle-même - violence d’une société où nous sommes virtuellement interdits de

conflit, interdits de mort - violence qui met fin en quelque sorte à la violence

elle-même, et qui travaille à mettre en place un monde affranchi de tout ordre naturel,

que ce soit celui du corps, du sexe, de la naissance ou de la mort. Plus que de violence,

il faudrait parler de virulence. Cette violence est virale : elle opère par contagion,

par réaction en chaîne, et elle détruit peu à peu toutes nos immunités et notre

capacité de résistance.

Cependant, les jeux ne sont pas faits, et la mondialisation n’a pas gagné

d’avance. Face à cette puissance homogénéisante et dissolvante, on voit se lever

partout des forces hétérogènes - pas seulement différentes, mais antagonistes.

Derrière les résistances de plus en plus vives à la mondialisation, résistances

sociales et politiques, il faut voir plus qu’un refus archaïque : une sorte de

révisionnisme déchirant quant aux acquis de la modernité et du « progrès », de rejet

non seulement de la technostructure mondiale, mais de la structure mentale

d’équivalence de toutes les cultures. Cette résurgence peut prendre des aspects

violents, anomaliques, irrationnels au regard de notre pensée éclairée - des formes

collectives ethniques, religieuses, linguistiques -, mais aussi des formes individuelles

caractérielles ou névrotiques. Ce serait une erreur que de condamner ces sursauts comme

populistes, archaïques, voire terroristes. Tout ce qui fait événement aujourd’hui

le fait contre cette universalité abstraite - y compris l’antagonisme de

l’islam aux valeurs occidentales (c’est parce qu’il en est la contestation

la plus véhémente qu’il est aujourd’hui l’ennemi numéro un).

Qui peut faire échec au système mondial ? Certainement pas le mouvement de

l’antimondialisation, qui n’a pour objectif que de freiner la dérégulation.

L’impact politique peut être considérable, l’impact symbolique est nul. Cette

violence-là est encore une sorte de péripétie interne que le système peut surmonter

tout en restant maître du jeu.

Ce qui peut faire échec au système, ce ne sont pas des alternatives positives, ce sont

des singularités. Or, celles-ci ne sont ni positives ni négatives. Elles ne sont pas une

alternative, elles sont d’un autre ordre. Elles n’obéissent plus à un jugement

de valeur ni à un principe de réalité politique. Elles peuvent donc être le meilleur

ou le pire. On ne peut donc les fédérer dans une action historique d’ensemble.

Elles font échec à toute pensée unique et dominante, mais elles ne sont pas une

contre-pensée unique - elles inventent leur jeu et leurs propres règles du jeu.

Les singularités ne sont pas forcément violentes, et il en est de subtiles, comme celle

des langues, de l’art, du corps ou de la culture. Mais il en est de violentes - et le

terrorisme en est une. Elle est celle qui venge toutes les cultures singulières qui ont

payé de leur disparition l’instauration de cette seule puissance mondiale.

Il ne s’agit donc pas d’un « choc de civilisations », mais d’un

affrontement, presque anthropologique, entre une culture universelle indifférenciée et

tout ce qui, dans quelque domaine que ce soit, garde quelque chose d’une altérité

irréductible.

Pour la puissance mondiale, tout aussi intégriste que l’orthodoxie religieuse,

toutes les formes différentes et singulières sont des hérésies. A ce titre, elles sont

vouées soit à rentrer de gré ou de force dans l’ordre mondial, soit à

disparaître. La mission de l’Occident (ou plutôt de l’ex-Occident,

puisqu’il n’a plus depuis longtemps de valeurs propres) est de soumettre par

tous les moyens les multiples cultures à la loi féroce de l’équivalence. Une

culture qui a perdu ses valeurs ne peut que se venger sur celles des autres. Même les

guerres - ainsi celle d’Afghanistan - visent d’abord, au-delà des stratégies

politiques ou économiques, à normaliser la sauvagerie, à frapper d’alignement tous

les territoires. L’objectif est de réduire toute zone réfractaire, de coloniser et

de domestiquer tous les espaces sauvages, que ce soit dans l’espace géographique ou

dans l’univers mental.

La mise en place du système mondial est le résultat d’une jalousie féroce : celle

d’une culture indifférente et de basse définition envers les cultures de haute

définition - celle des systèmes désenchantés, désintensifiés, envers les cultures de

haute intensité -, celle des sociétés désacralisées envers les cultures ou les formes

sacrificielles.

Pour un tel système, toute forme réfractaire est virtuellement terroriste (1). Ainsi

encore l’Afghanistan. Que, sur un territoire, toutes les licences et libertés «

démocratiques » - la musique, la télévision ou même le visage des femmes - puissent

être interdites, qu’un pays puisse prendre le contrepied total de ce que nous

appelons civilisation - quel que soit le principe religieux qui soit invoqué, cela est

insupportable au reste du monde « libre ». Il n’est pas question que la modernité

puisse être reniée dans sa prétention universelle. Qu’elle n’apparaisse pas

comme l’évidence du Bien et l’idéal naturel de l’espèce, que soit mise

en doute l’universalité de nos moeurs et de nos valeurs, fût-ce pour certains

esprits immédiatement caractérisés comme fanatiques, cela est criminel au regard de la

pensée unique et de l’horizon consensuel de l’Occident.

Cet affrontement ne peut être compris qu’à la lumière de l’obligation

symbolique. Pour comprendre la haine du reste du monde envers l’Occident, il faut

renverser toutes les perspectives. Ce n’est pas la haine de ceux à qui on a tout

pris et auxquels on n’a rien rendu, c’est celle de ceux à qui on a tout donné

sans qu’ils puissent le rendre. Ce n’est donc pas la haine de la dépossession

et de l’exploitation, c’est celle de l’humiliation. Et c’est à

celle-ci que répond le terrorisme du 11 septembre : humiliation contre humiliation.

Le pire pour la puissance mondiale n’est pas d’être agressée ou détruite,

c’est d’être humiliée. Et elle a été humiliée par le 11 septembre, parce

que les terroristes lui ont infligé là quelque chose qu’elle ne peut pas rendre.

Toutes les représailles ne sont qu’un appareil de rétorsion physique, alors

qu’elle a été défaite symboliquement. La guerre répond à l’agression, mais

pas au défi. Le défi ne peut être relevé qu’en humiliant l’autre en retour

(mais certainement pas en l’écrasant sous les bombes ni en l’enfermant comme un

chien à Guantánamo).

La base de toute domination, c’est l’absence de contrepartie - toujours selon la

règle fondamentale. Le don unilatéral est un acte de pouvoir. Et l’empire du Bien,

la violence du Bien, c’est justement de donner sans contrepartie possible. C’est

occuper la position de Dieu. Ou du Maître, qui laisse la vie sauve à l’esclave, en

échange de son travail (mais le travail n’est pas une contrepartie symbolique, la

seule réponse est donc finalement la révolte et la mort). Encore Dieu laissait-il place

au sacrifice. Dans l’ordre traditionnel, il y a toujours la possibilité de rendre,

à Dieu, à la nature, ou à quelque instance que ce soit, sous la forme du sacrifice.

C’est ce qui assure l’équilibre symbolique des êtres et des choses.

Aujourd’hui, nous n’avons plus personne à qui rendre, à qui restituer la dette

symbolique - et c’est cela la malédiction de notre culture. Ce n’est pas que le

don y soit impossible, c’est que le contre-don y soit impossible, puisque toutes les

voies sacrificielles ont été neutralisées et désamorcées (il ne reste plus

qu’une parodie de sacrifice, visible dans toutes les formes actuelles de la

victimalité).

Nous sommes ainsi dans la situation implacable de recevoir, toujours recevoir, non plus de

Dieu ou de la nature, mais de par un dispositif technique d’échange généralisé et

de gratification générale. Tout nous est virtuellement donné, et nous avons droit à

tout, de gré ou de force. Nous sommes dans la situation d’esclaves à qui on a

laissé la vie, et qui sont liés par une dette insoluble. Tout cela peut fonctionner

longtemps grâce à l’inscription dans l’échange et dans l’ordre

économique, mais, à un moment donné, la règle fondamentale l’emporte, et à ce

transfert positif répond inévitablement un contre-transfert négatif, une abréaction

violente à cette vie captive, à cette existence protégée, à cette saturation de

l’existence. Cette réversion prend la forme soit d’une violence ouverte (le

terrorisme en fait partie), soit du déni impuissant, caractéristique de notre

modernité, de la haine de soi et du remords, toutes passions négatives qui sont la forme

dégradée du contre-don impossible.

Ce que nous détestons en nous, l’obscur objet de notre ressentiment, c’est cet

excès de réalité, cet excès de puissance et de confort, cette disponibilité

universelle, cet accomplissement définitif - le destin que réserve au fond le Grand

Inquisiteur aux masses domestiquées chez Dostoïevski. Or, c’est exactement ce que

réprouvent les terroristes dans notre culture - d’où l’écho que trouve le

terrorisme et la fascination qu’il exerce.

Tout autant que sur le désespoir des humiliés et des offensés, le terrorisme repose

ainsi sur le désespoir invisible des privilégiés de la mondialisation, sur notre propre

soumission à une technologie intégrale, à une réalité virtuelle écrasante, à une

emprise des réseaux et des programmes qui dessine peut-être le profil involutif de

l’espèce entière, de l’espèce humaine devenue « mondiale » (la suprématie

de l’espèce humaine sur le reste de la planète n’est-elle pas à l’image

de celle de l’Occident sur le reste du monde ?). Et ce désespoir invisible - le

nôtre - est sans appel, puisqu’il procède de la réalisation de tous les désirs.

Si le terrorisme procède ainsi de cet excès de réalité et de son échange impossible,

de cette profusion sans contrepartie et de cette résolution forcée des conflits, alors

l’illusion de l’extirper comme un mal objectif est totale, puisque, tel

qu’il est, dans son absurdité et son non-sens, il est le verdict et la condamnation

que cette société porte sur elle-même.

Protestataires, unissez-vous !

Ignacio Ramonet

LES SERGENTS RECRUTEURS DE LA CONTESTATION

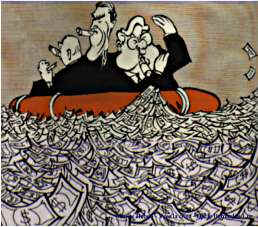

Certains bons esprits s’interrogent sur l’avenir du mouvement altermondialiste.

L’élémentaire bon sens indique pourtant que ce mouvement tire sa force initiale de

la violence sociale et culturelle de la mondialisation réellement existante. Et, de ce

point de vue, les premiers sergents recruteurs des rangs de la contestation sont les

gouvernements, les organismes patronaux, les institutions internationales (OMC, FMI et

Banque mondiale) ou européennes, qui, malgré quelques inflexions verbales, poursuivent

partout et sans relâche leur politique d’augmentation des injustices et de

destruction de tout ce qui « fait société ».

http://carpediemcom.free.fr

DE LA MONDIALISATION NEOLIBERALE, OU COMMENT SCIER LA

BRANCHE...

"Aujourd'hui, la question primordiale n'est plus la production, mais la répartition.

L'appareil productif mondial, considéré globalement, produit plus de biens que

nécessaire à la satisfaction de tous les besoins de base de l'humanité. Selon l'ONU, la

production dépasse de 23% les besoins fondamentaux : tout le monde pourrait donc manger

à sa faim...". René Passet* lance un cri d'alarme et dénonce les dangers de la

vision mondiale à très court terme des économistes néolibéraux.

Véronique Anger : Que signifie être alter mondialisme aujourd'hui ? L'alter mondialiste

est-il, avant tout, un humaniste ? Comment concilier humanisme et mondialisation ?

René Passet : Les alter mondialistes entendent démontrer que, face à une mondialisation

établie sur la rationalité de l'argent, une autre mondialisation, fondée sur les

finalités humaines de l'économie, est non seulement possible mais nécessaire.

L'humanisme qu'on leur jette à la face, comme si c'était une tare, n'est pas seulement

une question de bons sentiments mais, bien plus encore, de rationalité. Ce n'est pas

"le cœur contre la raison", mais "rationalité contre

rationalité".

Ceux -dont je suis- qui s'opposent à la mondialisation néolibérale ont été longtemps

présentés comme des "anti-mondialistes". Accusation fausse, car le vrai

mondialisme est celui qui s'efforce de rapprocher les peuples dans le monde(1) et non

celui qui se contente d'offrir ce monde à la rapacité des puissances financières. Nous

voulons démontrer que la mondialisation actuelle, qui prétend au monopole de la

rationalité, repose en fait sur des conditions économiques et des conventions d'un autre

temps qui n'ont plus aucun fondement aujourd'hui.

VA : Ce à quoi les néolibéraux rétorquent inlassablement : "Vous êtes des

humanistes ; votre vision du monde moderne n'est pas rationnelle"...

RP : Comme j'ai tenté de l'expliquer notamment dans mon livre "Eloge du mondialisme

par un "anti" présumé(2)" ce que les économistes orthodoxes considèrent

comme étant "la rationalité" s'est constitué à la fin XVIIIème/début

XIXème, alors que le niveau de vie de 90 % de la population était proche du minimum

vital. De Quesnay à Stuart Mill en passant par Adam Smith et Karl Marx, tous les

économistes sont d'accord sur ce constat. Dans ces conditions, il est évident que le

mieux-être des populations passait prioritairement par l'accroissement quantitatif des

productions : le plus était aussi le mieux ; deux quintaux de blé permettaient

satisfaire davantage de besoins alimentaires qu'un seul quintal... Dans ce contexte, le

problème principal était donc de produire le plus efficacement possible et au meilleur

coût. Cela vaut tout particulièrement pour l'alimentation et pour l'ensemble des besoins

fondamentaux.

Produire le plus possible et au meilleur coût dépend de l'efficacité de l'instrument

productif. La concurrence est le moyen par lequel les entreprises sont obligées de

rechercher en permanence cette efficacité pour conserver leur place sur le marché. En

une phrase, dans cette situation la satisfaction des besoins passe en premier lieu par

l'organisation rationnelle de l'appareil productif. C'est ce que les économistes

appellent "rationalité instrumentale".

En outre, ce souci de "produire plus" se situait dans le contexte d'une nature

qui n'était pas encore menacée dans ses régulations par les activités humaines. Cette

nature semblait alors tellement hors d'atteinte qu'elle apparaissait, pour reprendre les

termes de Ricardo : "inépuisable, indestructible, inaltérable dans son

principe". Comme le dit alors Jean-Baptiste Say, elle n'est pas produite par les

hommes et n'a pas à être reproduite par eux ; elle n'entre donc pas dans le champ du

calcul économique et, dans ce sens, on déclare qu'elle constitue un "bien

libre". Donc, ce "plus" produit davantage de bien-être sans menacer le

milieu qui porte les activités économiques et dont les dégradations menaceraient les

populations humaines.

Ajoutons enfin que le capital technique, fabriqué par les hommes, était de ce fait le

seul facteur relativement rare dont le rythme d'accumulation commandait le taux de

croissance de l'économie. Il était donc rationnel de rapporter la performance au facteur

qui en était la cause la plus directe. La rationalité instrumentale se polarisait

essentiellement sur le capital.

Dans ces conditions, les "pères fondateurs" de l'économie, dont je ne partage

pas le libéralisme, avaient raison dans le choix des conventions de base sur lesquelles

ils appuyaient leurs raisonnements. Ces conventions correspondaient aux réalités de leur

temps. Malheureusement, de nos jours la plupart des économistes continuent à raisonner

sur les mêmes bases et à s'appuyer sur une rationalité rigoureusement instrumentale

alors que les conditions qui la fondaient ont changé et que les conventions ne peuvent

plus rester les mêmes.

VA : Vous voulez dire que nous ne sommes plus à l'ère de la rationalité instrumentale ?

RP : C'est bien ce que je veux dire. Aujourd'hui, la question primordiale n'est plus la

production, mais la répartition. L'appareil productif mondial, considéré globalement,

produit plus de biens que nécessaire à la satisfaction de la plupart des besoins

fondamentaux de l'humanité. Selon l'ONU, la production alimentaire dépasse de 23% les

besoins fondamentaux et théoriquement, tout le monde devrait donc pouvoir donc manger à

sa faim. Par ailleurs, dans de nombreux secteurs -comme l'automobile, l'agro-industriel,

les industries lourdes, la production de logiciels,…- la situation

"normale" n'est pas la rareté, mais la surproduction. La part prépondérante

des coûts fixes oblige de produire le plus possible à l'échelle mondiale pour étaler

ces coûts sur le plus grand nombre d'unités. La compétition qui en résulte impose à

chacun d'abaisser ses prix - donc ses coûts- et cela ne peut être obtenu que par de

nouveaux accroissements de production. En d'autres termes, la surproduction engendre la

surproduction. C'est un cercle vicieux. Le "plus" cesse d'être le mieux.

D'autant qu'il débouche sur la dégradation de l'environnement. Aujourd'hui, on le sait,

les limites sont franchies. Produire plus signifie notamment l'épuisement des ressources

naturelles, l'accumulation des déchets ; l'accroissement de la consommation d'énergie

engendre l'effet de serre et le dérèglement des climats…La nature n'est plus le

"bien libre" des siècles précédents. Sa reproduction entre dans le champ du

calcul économique. Ainsi apparaît la question des finalités : produire plus pour qui,

pour quoi, à quelles fins? La question primordiale devient celle de la répartition.

Ainsi, alors que nous produisons plus de denrées et de biens fondamentaux qu'il n'en

faudrait pour satisfaire les besoins vitaux de toute l'humanité, 850 millions d'individus

sont sous-alimentés et 1 milliard 300 millions meurent de faim. Un premier problème de

partage apparaît donc entre riches et pauvres à l'intérieur des générations

présentes.

Il se complique d'un problème de partage inter générationnel. Lorsque nous détruisons

la biosphère, c'est le sort des générations futures qui est en jeu. La Commission

Bruntland(3), à l'origine de la définition du développement durable, prône la

solidarité entre générations : "Le développement durable répond aux besoins du

présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux

leurs". Alors surgit une question : au nom de quoi doit-on se sacrifier au profit de

gens que nous ne connaissons pas et qui ne sont pas encore nés? La réponse ne se situe

pas dans le champ de l'économie, mais dans celui des valeurs morales et de la

philosophie. C'est notre conception de la vie et de la solidarité de l'espèce qui est en

cause.

VA : Nous sommes soucieux des générations qui suivent immédiatement, pourtant, notre

comportement destructeur vis-à-vis de l'environnement montre à quel point notre sens de

la solidarité à l'égard des générations futures est limité... Quelle est la solution

?

RP : L'économie n'a pas de théorie de l'optimum de répartition. Vilfredo Pareto(4), le

grand théoricien de l'optimum économique le soulignait lui-même : "Mon

optimum" -disait-il en substance- "est un optimum de production qui varie avec

l'état de répartition. Autant de répartitions différentes, autant de besoins

différents et autant de conceptions différentes de l'optimum de production. Mais aucune

considération d'ordre strictement économique ne me permet de dire s'il vaut mieux une

nation riche et inégalitaire ou une nation moins riche et plus égalitaire... C'est une

affaire de sentiments.". Autrement dit, c'est une affaire de conscience et de

jugement de valeur. Ainsi, la question de la répartition est indissociable des valeurs et

des finalités.

La rationalité se déplace donc du champ de l'instrument vers le celui des finalités,

c'est-à-dire de l'humain car l'activité économique ne transforme la nature qu'en vue de

satisfaire les besoins humains. Cela me conduit à dire qu'il faut substituer à la

finalité instrumentale une rationalité finalisée, définie en fonction de la couverture

des besoins humains. Ce qui compte à propos d'une décision, c'est l'impact qu'elle aura

sur ce que François Perroux appelait "la couverture des coûts de

l'homme"… la concurrence cède le pas à la solidarité.

VA : Evoquer la solidarité comme élément clé de l'économie... Il fallait oser ! On

est loin de la théorie de l'offre et de la demande!

RP : L'économie traditionnelle entend démontrer que le libre jeu du marché permet

d'ajuster l'offre et la demande dans les meilleures conditions d'efficacité possibles.

Or, la demande n'est pas le besoin, mais seulement le besoin "solvable",

c'est-à-dire accompagné d'un pouvoir d'achat, ce qui n'est pas du tout la même chose.

Or, la finalité de l'économie c'est de couvrir les besoins humains, solvables ou non,

accompagnés ou non d'un pouvoir d'achat ; c'est un changement important que la

rationalité finalisée impose de prendre en compte.

Les conséquences sont considérables. J'en donnerai un seul exemple, mais, en fait, il

n'est pas un domaine de l'économie qui n'en soit bouleversé. Lorsque sur le marché

mondial la petite agriculture vivrière des pays pauvres doit affronter la concurrence de

l'agriculture fortement mécanisée des pays industrialisés, la différence de

productivité est telle (jusqu'à 500 et 1.000 fois plus grande par tête en faveur de la

seconde) que le résultat ne fait aucun doute. C'est l'éradication totale des productions

vivrières. A partir de là, deux discours sont tenus : celui de la rationalité

instrumentale qui constate que le plus efficace ayant éliminé le moins efficace,

l'efficacité moyenne dans le monde s'est accrue et en conclut que tout est très bien

ainsi ; celui de la rationalité finalisée qui voit le coût humain subi par les

populations déracinées ayant perdu leur instrument de travail et leurs moyens de

subsistance et qui conteste le sens d'une "efficacité" dont le résultat sera,

le plus souvent de produire davantage de biens existant déjà en quantités excessives :

plus de trop, ce qui est absurde. La conséquence en termes de politique économique sera

totalement différente : là où les premiers préconiseront le libre échange, nous

revendiquerons le droit des peuples à satisfaire par eux-mêmes leurs besoins

fondamentaux… et à se protéger pour cela, si c'est nécessaire, pour se doter des

moyens techniques leur permettant d'accroître leur productivité et de s'ouvrir un jour

à la compétition. C'est ainsi que tous les pays aujourd'hui développés, ont agi par le

passé. L'Angleterre elle-même, premier pays à s'industrialiser, et hier champion du

libéralisme, a commencé par éliminer la concurrence hollandaise en s'assurant un

monopole commercial grâce aux Actes de Navigation(5) de Cromwell.

Les champions de la mondialisation néolibérale se trompent d'époque. Ils se fondent sur

la rationalité des siècles passés sans vouloir remarquer que le monde et les temps ont

changé.

VA : Vous parlez de changer de paradigme ! C'est tout un système de pensée qui doit

évoluer...

RP : Je suis conscient que ce n'est pas rien... Mais au fil du temps et des générations,

les idées font leur chemin. Vous savez, la vision mondialiste actuelle, qui ne sait voir

que le très court terme, est tout simplement suicidaire.

Ses tenants sont en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis... Selon les

scénarios modérés d'évolution démographique élaborés par les Nations unies, la

population mondiale devrait se situer aux environs de 9 milliards d'individus vers 2050.

La quasi totalité des accroissements de population va se produire principalement dans les

pays du Sud et tout particulièrement dans les pays les plus pauvres qui verront leur

population tripler. Globalement, la population du monde riche stagne et celle de l'Europe

régresse, tout en vieillissant -l'une et l'autre- beaucoup plus rapidement que celle des

pays du Sud.

Que se passera-t-il lorsqu'un petit îlot, constitué de populations stationnaires

vieillissantes et accumulant de plus en plus de richesses, sera entouré d'un océan de

misère ne cessant de gonfler et dont l'âge moyen augmentera beaucoup moins vite? Il faut

être fou pour croire que cette situation serait tenable. Voilà pourquoi je pense que la

politique "réaliste" des néolibéraux conduit l'humanité droit au suicide.

Voulons-nous, oui ou non, devancer les catastrophes? Il est encore temps de réagir, mais

il devient plus qu'urgent d'alerter l'opinion mondiale sur ces questions.

(1) "Mondialisme : réaliser l'unité de la communauté humaine" (définition du

Robert)

(2) Editions Fayard. 2001

(3) Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement, dite Commission

Bruntland, du nom de Madame Gro Harlem Bruntland qui l'a présidée (1987)

(4) Sociologue et économiste (1848-1923), connu pour sa " courbe de Pareto ",

successeur de Léon Walras à la chaire d'économie politique de l'université de

Lausanne, il fonde l'économie sur les méthodes mathématiques et approfondit le concept

d'" optimum économique "

(5) En 1651 Cromwell fait voter l'" Acte de Navigation " qui assure à

l'Angleterre un monopole commercial : seuls des navires anglais peuvent transporter des

marchandises vers le pays. Cette mesure, dirigée contre les Hollandais, est à l'origine

du formidable développement de la marine anglaise.

*René Passet, professeur émérite de sciences économiques à la Sorbonne, ancien

président du conseil scientifique de l'association ATTAC (Association pour la Taxation

des Transactions Financières pour l'Aide aux Citoyens). Il a notamment publié :

"L'illusion néolibérale" (Flammarion. 01) ; "Eloge du mondialisme par un

"ant "présumé" (Fayard. 01) ; "L'économique et le vivant"

(couronné par l'Académie des sciences morales et politiques - Payot 1979 ) ; "Une

économie de rêve" (Calmann-Levy 1995. Nouvelle édition Mille et une Nuits 2003).

Voir aussi : http://www.france.attac.org/au831

René Passet dans Les Di@logues Stratégiques et Des Idées & des Hommes :

L'Homme, mesure de toute chose (juillet 2002)

Parce que le monde et les temps changent (juin 2002)

Voir aussi :

POUR UNE VISION POSITIVE DE LA MONDIALITE (Patrick Viveret. Des Idées & des Hommes

Février 05)

http://abonnes.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-399088,0.html

Propos recueillis par Véronique Anger, Rédactrice en Chef

anger@carpediemcommunication.com

L'HOMME, MESURE DE TOUTE CHOSE

"Alors qu'aujourd'hui l'économie est la fin et la personne humaine le moyen de la

servir, je pense qu'il faut retrouver le sens de l'humain -non pas en bonnes intentions-

mais en tant que finalité. C'est notre défi.". Ce message est essentiel pour René

Passet*, économiste, professeur émérite de sciences économiques à l'Université de

Paris I et l'un des pionniers mondiaux de l'étude des relations de l'économique et du

vivant.

Véronique Anger : Vous êtes l'un des premiers à avoir étudier les relations entre

économie et écologie. Pensez-vous que la notion d'état stationnaire(1) -non pas la

croissance "0"(2), mais le changement en douceur- pourrait être la solution du

développement durable(3) : une fois tout le monde pourvu, le développement pourrait se

poursuivre harmonieusement ?

René Passet : Vous avez raison de préciser "changement progressif " et non

"croissance 0". En effet, l'univers, la vie, sont en constante évolution.

Votre question me conduit à faire le parallèle avec l'image de "l'état

stationnaire", la phase ultime du développement telle que la concevaient Stuart

Mill(4) ou Adam Smith(5).

Selon Stuart Mill, les modes de consommation vont se modifier au fur et à mesure du

développement, jusqu'à ce que les besoins fondamentaux des hommes soient satisfaits. Une

fois la demande saturée, les prix vont baisser. Les secteurs les plus touchés vont alors

cesser d'intéresser les investisseurs. Par conséquent, les consommations de type

"matérielles" deviendront de moins en moins rentables.

Stuart Mill pensait que la croissance matérielle allait céder le pas au développement

du secteur immatériel (culture, enseignement, loisirs, santé,…). Plus largement,

selon son idée, tout ce qui participe à la joie de vivre devait se situer hors économie

marchande. Un beau rêve, qui plaidait pour la gratuité de l'épanouissement des

individus.

Nous constatons aujourd'hui, qu'en même temps que les moteurs du développement et les

modes de consommation se déplacent vers l'immatériel (vers les services) ils sont

absorbés par l'économie marchande. On tente effectivement de libéraliser la culture,

l'enseignement, la santé, de breveter le vivant.

L'évolution vers des formes plus immatérielles me semble un des moyens de s'orienter

vers un développement plus soutenable. Nous, pays riches, avons atteint le seuil de

saturation de nos besoins fondamentaux et, au-delà, de nos besoins de confort.

En revanche, pour toute la partie pauvre de l'humanité -je pense principalement à la

Chine et à l'Inde- le développement va passer par une accumulation de moyens matériels.

Va alors se poser la question de l'équilibre du monde : la planète pourra-t-elle

supporter la généralisation, à l'échelle mondiale, des modes de vie et des niveaux de

vie occidentaux ? La réponse est clairement "non". Je vois cependant deux

issues possibles :

1° Une croissance plus économe en énergie et en matières : les procédés existent,

mais ils ne sont pas encore suffisamment exploités. Pourtant, leur utilisation

permettrait à tous les pays (riches et pauvres) de poursuivre leur croissance matérielle

tout en réduisant considérablement la consommation d'énergie. Benjamin Dessus(6) en

France ou Jose Goldenberg au Brésil en ont d'ailleurs fait la démonstration.

2° Poursuivre notre développement, mais sous une forme plus "immatérielle",

en attendant que les pays moins industrialisés s'engagent à leur tour dans cette voie.

VA : Dans la revue Transversales Science/Culture, vous parlez souvent d'économie avec

marché et pas seulement de marché. Pouvez-vous développer votre idée ?

RP : Cette approche est celle du Groupe des Dix(7). Nous parlons d'économie

"avec" marché parce que nous ne souhaitons pas renoncer aux avantages du

marché. Nous lui prêtons au moins deux aspects positifs.

Il libère les énergies humaines et la créativité individuelle. Par ailleurs, c'est un

excellent stimulant, ce qui n'est pas le cas des économies planifiées. Devant un

obstacle majeur, l'économie intégralement planifiée des pays de l'Est s'est effondrée

brusquement. Lorsqu'elle a cessé d'écraser, c'est elle qui s'est écrasée…

C'est également un régulateur spontané, un facteur d'équilibre. Le marché est

multiple. Face à un obstacle, des millions de centres de décision vont réagir, chacun

à sa façon. Le système en sortira modifié, mais mieux adapté. Par exemple, le

capitalisme a survécu à la crise de 29, mais sous une forme différente.

Evidemment, le marché comporte aussi des inconvénients. En particulier, il ne sait pas

satisfaire les besoins, mais uniquement la demande accompagnée d'un pouvoir d'achat. Il

ne sait pas non plus calculer à très long terme, ni prendre en compte l'intérêt

général.

C'est aussi le véhicule de la domination. Le marché permet à quelques secteurs clés de

s'emparer du pouvoir et d'imposer leur loi à l'ensemble de l'économie. De mon point de

vue, l'emprise des marchés financiers sur l'ensemble de l'économie, avec les

conséquences parfois désastreuses que nous connaissons à l'échelle mondiale, constitue

le principal problème.

Pour toutes ces raisons, nous préférons l'économie "avec" marché à

l'économie "de" marché. Le concept d'économie "plurielle"

(développé dans Transversales) conjugue initiative individuelle et régulation marchande

tout en permettant la prise en compte de l'intérêt général par la collectivité,

l'état, les services publics et le secteur de l'économie solidaire.

Initiative individuelle, régulation marchande et intérêt général : trois éléments

dont les logiques sont partiellement contradictoires. C'est pourquoi des arbitres (non

seulement l'état, mais tous les stakeholders(8) et l'ensemble des mouvements citoyens)

doivent veiller à la préservation de l'intérêt général.

VA : Comment s'organiser pour contrebalancer les grands pouvoirs (économiques,

militaires, politiques, médiatiques) ?

RP : Il existe divers moyens pour contrebalancer les grands pouvoirs, notamment la loi et

la coopération entre les gouvernements. Quand les pouvoirs financiers sont mondiaux, la

loi, limitée aux frontières, ne suffit plus.

Sans aller jusqu'à imaginer un gouvernement mondial, la coopération entre états (dans

des secteurs limités) est une solution possible. Ceux-ci pourraient accepter de coopérer

dans tous les domaines où les problèmes sont universels (effet de serre, contrôle de la

sphère financière, mouvements de capitaux,…).

Les lendemains de Manhattan prouvent que cette entente est possible. Huit jours après les

attentats du 11 septembre, les états se sont alliés pour neutraliser les filières du

financement du terrorisme.

Parallèlement à cela, les mouvements civiques, citoyens, les ONG authentiques,…

constituent un réel contre-pouvoir. Mon expérience à ATTAC m'a convaincu de

l'efficacité de telles organisations. Grâce à l'informatique, et en particulier à

l'effet amplificateur d'internet, des millions de personnes sur la planète peuvent

réagir en un temps record.

Cette mobilisation mondiale a déjà fait échouer l'Accord Multilatéral sur

l'Investissement (AMI). De même, Monsanto, leader mondial des aliments transgéniques, a

abandonné la commercialisation de son gène "Terminator" sous la pression des

internautes. Les grandes firmes pharmaceutiques qui ont attaqué le gouvernement

sud-africain ont provoqué un tel tollé qu'elles ont finalement dû retirer leur

plainte(9). Les mouvements civiques disposent de moyens d'actions efficaces ; les exemples

de ce type ne manquent pas.

Les citoyens sont concernés par les grands enjeux. Contrairement à certaines idées

reçues, ils ne se désintéressent pas de la politique, mais d'une façon politicienne

d'exercer la politique.

VA : Concernant les biotechnologies, les réseaux, la bio-électronique,… comment

vous situez-vous par rapport à Jeremy Rifkin(10) ou à Bill Joy(11) qui jouent plutôt

les Cassandre ?

RP : Vous savez, quoi qu'en pensent certains, les technologies et l'organisation en

réseaux se développeront, inéluctablement.

Je pense que l'évolution technologique est porteuse du meilleur comme du pire. Je peux

simplement constater qu'au fur et à mesure qu'elle se développe, elle offre à

l'humanité des pouvoirs de plus en plus considérables, parfois très inquiétants.

Pendant des siècles, nous parlions de la "nature". Il existait un "ordre

naturel", avec ses régulations et sa "nature humaine", qui semblait hors

de portée de l'humain et impossible à transformer. Chacun se comportait conformément

aux lois naturelles, qui lui servaient de repères.

Subitement, l'accélération de l'évolution des nouvelles technologies a permis aux

humains d'agir sur la nature, leur environnement, ces forces de l'évolution qui les ont

produits. L'humain est devenu tout-puissant, mais il ignore toujours les réponses aux

grandes questions métaphysiques qui le hantent depuis l'aube de l'humanité : Qu'est-ce

que la vie ? Pourquoi la mort ? Que faisons-nous sur terre ?…

Les technologies -porteuses de grands espoirs dans de nombreux domaines- ne peuvent être

tenues pour responsables des actes commis par certains individus (au détriment des autres

et de la nature) uniquement guidés par la rentabilité financière.

En voulant gérer le monde à très court terme, on interfère avec les grands cycles

régulateurs de la planère qui s'envisagent à d'autres échelles. Pour moi, c'est cela

qui est en jeu.

VA : En tant qu'enseignant, quel message aimeriez-vous que vos étudiants retiennent de

vous ?

RP : Le message que j'aimerais qu'ils retiennent est simple, mais essentiel.

Protagoras(12) disait : "L'homme est la mesure de toute chose". J'espère qu'ils

n'oublieront jamais cette phrase, car rien n'a de sens autrement.

Alors qu'aujourd'hui l'économie est la fin et la personne humaine le moyen de la servir,

je pense qu'il faut retrouver le sens de l'humain -non pas en bonnes intentions- mais en

tant que finalité. C'est notre défi.

*René Passet est professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Paris

I (Panthéon - Sorbonne) où il a dirigé le "Centre Economie Espace

Environnement" et Président du conseil scientifique du mouvement ATTAC (Association

pour la Taxation des Transactions Financières pour l'Aide aux Citoyens créée en juin 98

par l'équipe dirigeante du Monde Diplomatique). Il a également publié :

"L'illusion néo-libérale" (Flammarion. 01) ; "Eloge du mondialisme par un

"anti "présumé" (Fayard. 01) ; "L'économique et le vivant"

(couronné par l'Académie des sciences morales et politiques - Payot 1979 ) ; "Une

économie de rêve" (Calmann-Levy 1995),...

Plus d'infos sur : http://perso.respublica.fr/cafeco/passet2002.htm et

http://attac.org/france/

(1) Etat stationnaire : en physique, l'état stationnaire est l'état d'un système dans

lequel certaines grandeurs caractéristiques, dont l'énergie, restent constantes au cours

du temps. Plus d'infos sur :

http://www.chm.ulaval.ca/~chm19079/cinetique_A98/cc96_1/node45.html

(2) En 1971, le Club de Rome lance un vrai pavé dans la marre en publiant " Halte à

la croissance ". Face à la surexploitation des ressources naturelles liée à la

croissance économique et démographique, cette association privée internationale créée

en 1968, prône la " croissance zéro " : le développement économique est

alors présenté comme incompatible avec la protection de la planète à long terme (plus

d'infos sur le site du Ministère de l'Ecologie et du Développement durable).

(3) Selon la définition de la Commission Mondiale sur l'Environnement et le

Développement, dite Commission Bruntland du nom de Madame Gro Harlem Bruntland qui l'a

présidée (1987 : "Le développement durable répond aux besoins du présent sans

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs"

(4) Philosophe et économiste britannique (1806-1873) Stuart Mill considère la logique

comme une science de la vérité et non comme une science de la déduction. Il est l'un

des représentants les plus marquants de l'utilitarisme. En économie, il se rattache au

courant libéral.

(5) Économiste et philosophe britannique (1723-1790) fondateur de l'école classique

d'économie politique, Adam Smith est connu notamment pour son ouvrage "La Richesse

des nations" dans lequel les principes du " laissez faire " économique de

la société marchande. Il a eu une grande influence sur les théories économiques

postérieures, en particulier sur celles de Ricardo ou de Keynes. Plus d'infos sur :

http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Adam_Smith

(6) Pour en savoir plus sur Benjamin Dessus :

http://www.celfosc.org/news/990906.lemonde.htm

(7) Le Groupe des Dix est né en 1966 de l'idée d'intellectuels (Henri Atlan, Henri

Laborit, Edgar Morin, René Passet, Jacques Robin, Michel Rocard, Joël de Rosnay, Michel

Serres, Jacques Testard,…) appartenant à des disciplines différentes (biologie,

économie, sciences sociales, écologie, philosophie, juridique, politique,…) de

confronter leurs savoirs dans le but d'élaborer une réflexion dynamique sur la

société. Si le thème de réflexion majeur portait sur les apports possibles de la

connaissance scientifique au domaine politique, elle a peu à peu posé le problème de

l'importance de la techno science et de son asservissement à l'économie de marché

(8) On appelle "stakeholders" toutes les parties prenantes de l'entreprise : les

salariés, clients, actionnaires, partenaires sociaux, fournisseurs, pouvoirs

publics,…

(9) Au printemps 97, une trentaine de grandes firmes pharmaceutiques ont, en effet,

attaqué en justice l'Afrique du Sud, car Pretoria entendait privilégier les importations

de médicaments génériques pour soigner les "townships"

(10) Militant du Mouvement pour la Paix dans les années 60, l'américain Jeremy Rifkin

est expert en économie et en relations internationales, et président de "Foundation

on Economic Trends". Conférencier sollicité dans le monde entier, conseiller privé

de nombreux chefs d'états, il doit sa notoriété à ses nombreux ouvrages, en

particulier : "La Fin du travail" (La Découverte - 96) traitant de l'impact des

changements techniques et scientifiques sur l'économie, l'emploi, la société et

l'environnement.

Plus d'infos sur : http://mapage.noos.fr/tic-iep/travaux_etudiants/Jeremy_Rifkin.htm

(11) Bill Joy est Directeur de Recherche chez Sun Microsystems. Voir aussi son article

publié dans "Wired" en avril dernier : "Pourquoi le futur n'a pas besoin

de nous ?". Il a été l'un des créateurs du langage informatique Java et il a

co-présidé la Commission américaine sur l'avenir de la recherche sur les technologies

de l'information.

Plus d'infos sur : http://www.tecsoc.org/innovate/focusbilljoy.htm

(12) Protagoras (philosophe humaniste) sophiste grec (486-410 av. J-C.)

POUR UNE VISION POSITIVE DE LA MONDIALITE

Propos recueillis par Véronique Anger, Rédactrice en Chef

anger@carpediemcommunication.com (DS n°35 - 07/02)

Les idées développées par Patrick Viveret* dans son essai "Pourquoi ça ne va pas

plus mal ?(1)" -pour originales qu'elles soient- ne sont pas utopistes, mais

constructives. Au-delà des idéologies politiques, religieuses ou mercantiles, Patrick

Viveret -qui sort du jargon politique et de la langue de bois auxquels nous ont habitués

les leaders d'opinion- se fonde sur la rationalité et l'analyse scientifique pour

permettre à chacun de nous de comprendre les grands défis de l'humanité de ce siècle

et trouver le chemin qui donnera du sens à sa vie.

Patrick Viveret appartient à l'école humaniste, dans la droite ligne des Lumières et de

la Renaissance. Son livre est, à mon sens, l'un des plus importants depuis ces vingt

dernières années.

Dans son interview de juin 2002 aux Di@logues Stratégiques, "Il faut créer une

énergie transformatrice", Patrick Viveret pointait du doigt la lente dérive de nos

démocraties vers un populisme conservateur, rappelant que l'émergence d'une démocratie

et d'une citoyenneté mondiales sur le terrain politique permettrait de contrecarrer ce

risque. Il nous proposait également une nouvelle approche de l'économie (plus sociale,

plus juste et solidaire) capable de pallier les inégalités d'une mondialisation trop

libérale.

Vivre en paix avec son voisin ne va pas de soi

Dans son essai, "Pourquoi ça ne va pas plus mal?", nous

retrouvons tous les thèmes chers à l'auteur : la prise en charge des enjeux

émotionnels, l'angoisse existentielle (les questions du sens et de la reconnaissance) ;

le citoyen renvoyé à un univers de besoins pour tromper son malaise ; les discours

"régressifs" répondant aux peurs humaines ; l'ambivalence de l'être humain et

la question du désamour (vivre en paix avec son voisin ne va pas de soi) ; enseigner un

art de vivre permettant à chacun de vivre intensément et pacifiquement le voyage

d'humanité.

Plus qu'un simple constat d'échec de la société de consommation et un inventaire des

ravages tant matériels que psychologiques causés par la guerre économique et le

capitalisme totalitaire, Patrick Viveret nous livre ici une réflexion philosophique sans

équivalent sur le mal être de nos sociétés.

Les êtres humains : des êtres d'émotion et de passion

Comment peut-on supporter que la misère continue d'exister alors que l'humanité produit

suffisamment de richesses pour satisfaire les besoins fondamentaux de la planète tout

entière(2)? nous alerte l'auteur qui cite à ce propos Gandhi : "Il y a suffisamment

de ressources pour répondre aux besoins de tous, mais pas assez pour satisfaire le désir

de possession de chacun". L'auteur s'interroge également sur les raisons qui nous

font ignorer les grands enjeux de ce siècle et dénonce notre "politique de

l'autruche" alors que les déséquilibres écologiques s'aggravent : "De

multiples signaux alertent l'humanité sur les dangers qui la menacent, et tout se passe

comme si, à l'échelle planétaire, l'espèce humaine ne se sentait pas

concernée.". Enfin, il se demande d'où vient cette angoisse existentielle qui

gangrène nos sociétés modernes ? Le pouvoir, l'argent, la consommation, le travail, les

drogues,... sont de piètres palliatifs face à nos angoisses. "A travers la

subsistance, c'est en fait une tentative de faire reculer l'angoisse de la mort qui

s'exprime ; on n'est plus alors face à un simple besoin de nourriture, mais face à un

désir de richesse. Et si ce désir est orienté vers l'avoir plutôt que vers l'être, il

va être la source d'une passion d'accaparement bien au-delà que nécessaire.".

Est-ce, comme il le soulignait avec pertinence dans sa première interview aux

"Di@logues Stratégiques" parce que "les êtres humains ne sont pas

simplement des êtres de raison et de besoins ; ils sont aussi des êtres d'émotion et de

passion. L'humanité a cette caractéristique d'être une espèce qui sait qu'elle va

mourir. On ne vit pas, conscient qu'on va disparaître un jour, sans se poser des

questions fondamentales sur le sens de la trajectoire de vie, de la reconnaissance, que ce

soit à titres personnel ou collectif". Cette question, aussi métaphysique que

fondamentale, symbolise la faille de tout être humain vivant dans les sociétés,

notamment occidentales. Aucune espèce n'a, plus que la nôtre, développé la conscience

de la mort (de soi-même et de ses semblables) avec pour conséquence l'angoisse de la

mort. "Dans ce système de lutte contre la mort " écrit-il encore "

construire du sens peut se faire aussi bien par la croyance que par la connaissance(...).

La passion du sens, lorsqu'elle n'est pas régulée, fait le lit des intégrismes, qui

refusent toute autre approche que la leur". Pour Patrick Viveret "seules les

approches qui prennent en compte cet enjeu émotionnel chez l'être humain peuvent nous

guider efficacement.".

Une dépression nerveuse universelle

Alors que l'humanité vit l'un des tournants les plus décisifs de son histoire (nous

sommes confrontés à des dangers d'une gravité inédite pour l'humanité et la

biosphère : risques sanitaires et écologiques, usage dangereux de la révolution du

vivant,..) Patrick Viveret diagnostique une "dépression nerveuse universelle".

Nos sociétés seraient donc maniaco-dépressives... Nous souffrons de ne pouvoir

"être à la bonne heure". En d'autres termes, nous sommes incapables de vivre

intensément le présent, de nous sentir bien dans notre époque et nos baskets... Ce mal

contemporain nous transforme en "mammifères rationnels" pire, en

"mammifères consommant", et la société de consommation fait de nous

d'éternels insatisfaits.

C'est cette "misanthropie du quotidien" qui nous empoisonne la vie : "Il

existe en effet un rapport entre la culture de guerre économique et les grands

dérèglements psychiques qui sont aujourd'hui à la racine de ce que l'on pourrait

appeler(...) le nouveau malaise dans la civilisation de ce début de siècle(...). La

crise n'est pas économique, elle est culturelle et mentale(...). Pourquoi ne

pourrions-nous pas émettre l'hypothèse que les crises dites économiques que nous vivons

sont en fait des crises culturelles liées à la sortie de l'économique?(...). Il est

vrai qu'à travers la culture de crise, nous avons été ramenés un demi-siècle en

arrière, mobilisés par la peur du chômage et de la pauvreté.".

Patrick Viveret compare la situation actuelle avec les aspects psychiques et culturels de

la crise de 1929 qui ont mené le monde à la guerre. Ainsi, nous sommes "en

présence de pathologies mentales collectives dont une face est constituée par la guerre

économique, l'autre étant celle de l'intégrisme et de la purification ethnique. La

première conduit au "nettoyage social"(...). La seconde aux nouvelles guerres

de religion, au terrorisme et au "nettoyage ethnique"(...). Ainsi, l'humanité

en proie aux angoisses et aux rivalités est en train de basculer dans un nouveau cycle de

pestes émotionnelles(3).".

Il ne tient qu'à nous de mieux maîtriser nos passions collectives, explique-t-il encore.

Il nous faut nous "désintoxiquer de nos peurs qui conduisent à l'enfermement

identitaire, de cette dépression qui compense de plus en plus mal l'excitation maladive

du désir de possession ou de consommation(...). Contrairement à ce que pourrait laisser

croire un certain fatalisme ambiant, l'essentiel des problèmes auxquels l'humanité est

confrontée peut trouver des solutions. A condition de comprendre que la plupart des

difficultés ne se situent pas dans l'ordre de l'avoir, celui des ressources physiques,

monétaires, techniques, mais dans l'ordre de l'être, de la façon de concevoir sa place

dans l'univers, de donner un sens à sa vie, de s'en sentir responsable et de se montrer

solidaire de la vie des autres.".

Pour une mondialisation plus humaine

Ainsi, se réapproprier la mondialisation implique de redonner sa place à l'imagination

et à la créativité. Alors seulement pourra apparaître une nouvelle qualité de

participation citoyenne, une conscience planétaire capable de débloquer nos démocraties

devenues perverses, car de plus en plus fondées sur l'obsession de la compétition et de

la domination. "La guerre à autrui, la plupart des sagesses et des traditions

spirituelles (au sens des spiritualités agnostiques ou athées) nous le disent, résulte

directement de notre absence de paix intérieure(...) Voilà pourquoi il nous faut faire

de la question de l'art de vivre et de la sagesse un enjeu politique et pas seulement

individuel". Selon Patrick Viveret, il n'est donc pas utopique de "promouvoir

une vision, une stratégie positives de la mondialité qui soient fondées sur une logique

de coopération, de citoyenneté et d'art de vivre. Les nouvelles technologies peuvent

être un atout dans ce projet, et la réduction du temps de vie consacré au travail n'est

pas fatalement vouée à prendre la forme sauvage du chômage de masse(...). Mais il nous

faut pour cela changer de paradigme et aborder avec une tout autre vision les problèmes

de notre temps(...). Cela suppose de sortir de la logique de guerre, singulièrement de la

guerre économique, d'inventer un autre rapport à la richesse (et à la monnaie), au

pouvoir et à la vie elle-même(...). L'art de vivre, la capacité à surmonter la peur et

le développement de logiques de coopération constituent les axes majeurs d'un projet

politique pour le siècle, un projet qui prendra la forme d'une vision et d'une stratégie

positives de la mondialité.".

C'est donc à nous qu'il appartient de construire une mondialisation plus humaine en

inventant une autre gouvernance reposant sur l'émergence d'un mouvement civique mondial

(l'alter mondialisme) capable d'influencer le politique et le culturel. Cet alter

mondialisme en construction pose la question des intérêts vitaux de l'humanité :

"Qu'allons-nous faire de notre planète, qu'allons-nous faire de notre espèce,

qu'allons-nous faire de notre vie ? Ces trois interrogations radicales qui s'adressent

aujourd'hui à l'humanité à l'échelle mondiale, comment l'Europe les prend-elle en

charge ?" s'interroge -et nous interroge- l'auteur. "La peur qu'elles suscitent

peut très bien déboucher sur de grandes régressions, et en tout cas sur des processus

non démocratiques. Une gouvernance, ou au moins une régularisation mondiale, sera de

toute façon nécessaire compte tenu de l'ampleur des enjeux.".

Que le meilleur gagne !

Pourquoi ai-je aimé ce livre ? J'ai aimé ce livre, vous l'aurez compris, parce qu'il est

bouleversant d'humanité, de profondeur et d'optimisme. N'en déplaise aux Cassandre, cet

essai lumineux est véritablement optimiste et le message de Patrick Viveret plein

d'espoir. Comme l'auteur nous y invite : "Que le meilleur gagne!". Non

pas le plus efficace ou le plus malin, mais le plus humain. Celui qui laissera s'exprimer

ce qu'il y a de meilleur en lui gagnera.

Nous sommes tous concernés par ce livre, car c'est à nous qu'il appartient

"d'inventer une autre vision du politique, pleinement écologique, citoyenne et

planétaire, qui placerait le désir de l'humanité au coeur de sa perspective.". Et,

si on en croit l'auteur, il est encore temps pour chacun d'entre nous de trouver le chemin

pour changer la vie, et changer de vie. Avant que ça aille encore plus mal...?

(1) "Pourquoi ça ne va pas plus mal?" (Editions Fayard. Collection

Transversales. 2005). Préface de Jacques Robin et de Joël de Rosnay. Extraits.

(2) Selon le Rapport mondial sur le développement humain (1998) du Programme des Nations

Unies pour le Développement (PNUD) : "Il serait possible avec 40 milliards de

dollars supplémentaires par an de s'attaquer pour de bon à la famine, aux problèmes

d'accès à l'eau potable et à ces maladies souvent mortelles que l'on sait pourtant

soigner ou prévenir à coûts réduits, comme la tuberculose, la diphtérie, le

paludisme,... Peut-on prétendre que l'on est incapable de mobiliser de telles sommes

alors que dans le même temps les seules dépenses en cigarettes en Europe s'élevaient en

1998 à 50 milliards de dollars et celles en boissons alcoolisées à 105 milliards de

dollars(...), le seul achat des crèmes glacées à 11 milliards de dollars ?" pour

ne citer que ces exemples.

(3) Expression de Wilhelm Reich (1897-1957. L'une des figures les plus connues de la

dissidence freudienne) pour caractériser les grandes régressions psychiques des années

30.

*Patrick Viveret est philosophe, ancien rédacteur en chef de la revue Transversales

Science/Culture, et l'un des initiateurs du processus "Dialogues en humanité".

Conseiller à la Cour des comptes, il est également l'auteur du rapport

"Reconsidérer la richesse" (pour une autre approche de la richesse. Editions de

l'Aube. 2004).

VERS L'HOMME UNIVERS, OU DE LA NECESSITE DE RENDRE LA PAROLE A

L'HOMME

Historien, diplomate, homme de théâtre, écrivain, *Marc Agi est tout cela à la fois.

En 1964, alors qu'il n'a que 28 ans, il rencontre René Cassin(1), compagnon de la

Libération et grand défenseur des droits de l'Homme. Cette rencontre va marquer un

tournant décisif dans son existence. Il lui consacrera plusieurs ouvrages(2) dont un

doctorat d'État sur sa vie et son œuvre.

Depuis 2001, Marc Agi préside l'Académie Internationale des Droits de l'Homme(3).

N'appartenant à aucune école de pensée, à aucun parti politique, à aucun courant

religieux, à aucun mouvement syndical, il essaie -selon ses termes- "de rendre, tout

simplement, la parole à l'Homme".

Véronique Anger : Quelle est votre définition des droits de l'Homme ?

Marc Agi: Pour ceux qui croient en l'existence de la transcendance, les droits

fondamentaux puisent leur source dans les "droits naturels", œuvre de la

divinité. L'Homme est créé par Dieu et, de ce fait, possède une part de sacré

(l'Homme créé à l'image de Dieu) qu'il faut préserver. Cette définition est parfaite

si vous êtes croyant. Si vous ne l'êtes pas - qui que vous soyez et où que vous soyez -

vous avez également droit au respect de vos droits fondamentaux. La notion de droits de

l'Homme est, en quelque sorte, une laïcisation des droits naturels.

Mais il existe plusieurs doctrines juridiques sur les droits de l'Homme. Celles-ci restent

évidemment hors de portée des citoyens ordinaires, tout au moins de ceux qui n'ont

jamais vraiment eu la possibilité de s'adonner au droit. Selon la Commission nationale

consultative des droits de l'Homme, l'expression "droits de l'Homme" a acquis un

sens philosophique et politique précis : " Elle recouvre l'affirmation des droits

individuels dans un rapport à l'État, à la société et au système socio-économique.

Elle n'exclut pas la diversité des cultures. La Déclaration universelle des droits de

l'Homme marque clairement l'universalité et l'unicité des droits, civils, politiques,

sociaux, culturels et économiques ".

VA : Cette définition peut-elle varier d'un pays à l'autre ?

MA : Quels que soient sa culture et son lieu de vie, l'Homme a droit au respect de ses

droits et libertés fondamentales (même si ceux-ci comportent une large part

d'affectivité et de subjectivité). Il s'agit d'un droit universel. Comme j'essaie de le

montrer dans mon livre(4), l'Homme avec un grand "H" est un être à trois

dimensions, essentielles et concomitantes : l'espace, le temps, le langage - à la

différence des animaux qui ne possèdent pas de langage au sens culturel ou

technologique. Ainsi, chaque être humain vit dans un lieu qui lui est propre, accomplit

au cours de son existence un certain nombre de gestes nécessaires à sa survie, tout en

ayant la faculté de comprendre les autres (ou de ne pas les comprendre). Conscient en

tout cas de leur existence et de leur égale dignité, il est personnellement concerné

dans sa vie et sa chair par la mise en œuvre et le respect des droits de l'Homme.

VA : " De nos jours, nul n'a le droit de ne parler que du haut de lui-même(...). Il

serait plus prudent avant d'ouvrir la bouche, de se mettre en conformité avec une entité

quelconque, comme si conformité était synonyme de légitimité ". Je cite un

extrait de votre livre " L'Homme Univers ". Vous regrettez que les individus ne

puissent s'exprimer que s'ils possèdent une " légitimité ". De quelle

légitimité parlez-vous ?

MA : Je pense que le simple fait d'être un citoyen ordinaire constitue en soi une

légitimité. C'est justement parce que chacun représente le " premier venu "

comme je le nomme, qu'il est légitime. Si on se présente comme appartenant à une

corporation, une association, une " chapelle " de pensée, on exprime le message

de son groupe. Mon interlocuteur va alors me "cataloguer" comme médecin, comme

professeur, comme chrétien, comme juif, musulman,... et interprétera mes paroles dans ce

contexte, c'est-à-dire : en conformité avec une entité bien identifiée. C'est pourquoi

j'oppose le discours des groupes à la parole des hommes (les " premiers venus

").

Dès lors que l'on souhaite contribuer au bien commun, œuvrer pour l'éthique des

droits de l'Homme, le problème de la légitimité se pose. De quel droit travaille-t-on

dans son coin pour le "bien" des autres ? Si chacun attend de recevoir une

légitimité élective ou associative pour agir, rien ne se produira. À travers mon

livre, j'essaie de montrer que, chacun étant le premier venu, il a un rôle à jouer. Or,

les opportunités d'améliorer les libertés, notamment dans le cadre de son travail, sont

multiples. Je pense en particulier à toutes les professions que j'appelle "à

éthique" (médecins, avocats, policiers, enseignants...) parce qu'elles s'exercent

directement sur la personne humaine, quelle qu'elle soit, où qu'elle se trouve.

À chaque "profession à éthique" correspond un droit fondamental qu'elle a

pour mission de promouvoir et de défendre. Exercer sa pratique sur la personne humaine

revient en effet à mettre en œuvre certains droits fondamentaux : l'accès aux

soins, à l'éducation, le droit à la justice, à l'information… Par conséquent, si

chacun exerce " éthiquement " son métier, il peut se rendre universellement

utile et, ainsi, contribuer au bien commun sans cesser d'être le premier venu.

VA : Est-il politiquement possible d'envisager une application éthique des droits de

l'Homme à travers ces professions, et dans le monde entier ?

MA : Je ne pense pas que cela soit utopique. En effet, si tous les professionnels

possédaient la même éthique, le monde progresserait sans doute beaucoup plus

rapidement. Ce n'est pas une question d'identité culturelle, mais d'éthique universelle,

et surtout de pratique.

Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'avais été sollicité pour

organiser une formation aux droits de l'Homme dans un pays d'Amérique latine que je ne

citerai pas. Le public était uniquement composé de policiers. Comme vous le savez, la

police de certains pays a la fâcheuse réputation de dégainer avant de dire bonjour - en

particulier à l'occasion de manifestations de rue. Dans ce contexte un peu difficile, je

me suis demandé quelle serait la meilleure façon de leur parler des droits de l'Homme.

J'ai alors demandé à des policiers français, spécialistes de la répression

"douce", de venir m'assister. Leurs pratiques "professionnelles"

permettent en effet de disperser les manifestants sans tuer. Si cette technique

fonctionnait en Europe, elle pouvait aussi donner de bons résultats dans d'autres pays.

C'est ce qui a été fait, et nos enseignants policiers ont réussi à sensibiliser

l'auditoire au respect de la vie humaine sans, à aucun moment, avoir à prononcer

l'expression "droits de l'Homme".

Quelques mois seulement après cette formation, une manifestation eut lieu dans le pays.

La foule, réprimée par les policiers qui avaient suivi le stage, n'a subi aucune perte.

En revanche, on a comptabilisé 34 morts du côté des manifestants réprimés par les

troupes de gendarmes utilisant leurs techniques habituelles. Même si l'on est impuissant,

politiquement, à faire respecter les droits de l'Homme dans un pays, cette illustration

est la preuve que la compétence technique dans l'exercice d'une profession à éthique

permet de progresser, ne serait-ce que grâce à la préservation des vies - ce qui est

primordial quand on s'occupe de droits de l'Homme. Je pense que cette démonstration est

valable pour toutes les professions à éthique et applicable aux quatre coins de la

planète.

VA : Dans votre livre l'Homme Univers(4)", vous apportez également quelques

précisions sémantiques, en particulier au sujet des droits de l'Homme et des "

droits-de-l'hommisme ", et dénoncez les " saboteurs de vocabulaire ".

Aurions-nous perdu le sens et la valeur des mots ?

MA : On doit la première Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen à la

Révolution française. La Déclaration d'Indépendance des États-Unis, qui est de 1776,

est plutôt l'expression d'une décolonisation et ne parle pas de l'Homme universel, celui

avec un grand "H" qu'évoque la Déclaration de 1789. On n'y trouve pas non plus

la notion d'indivisibilité des droits de l'Homme, qu'on trouvera plus tard dans la

Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 (universalité des droits civils et

politiques, mais aussi économiques, sociaux et culturels). Ce sont les doctrines

socialistes et le marxisme qui les premiers, au milieu du XIXe siècle, ont défini les

droits économiques et sociaux, en déclarant que l'homme ne devait pas être exploité

par l'homme. C'est d'ailleurs pour cette raison que les défenseurs des droits de l'Homme

ont longtemps été étiquetés "de gauche".

Avec le temps - et beaucoup de travail - tout le monde a fini par accepter l'idée d'une

indivisibilité des droits de l'Homme dans ses aspects à la fois civils et politiques,

mais aussi économiques et sociaux. En dépit de cela, certains, ceux que j'appelle

volontiers les "saboteurs de vocabulaire" - généralement quelques détracteurs

plus maladroits que malintentionnés - critiquent la doctrine même des droits de l'Homme,

en essayant de faire croire qu'il s'agit d'une simple idéologie. Ce sont ceux qui parlent

de "droits-de-l'hommisme". Or, les droits de l'Homme sont tout sauf une

idéologie, puisque leur but est de nous protéger contre toutes les idéologies. Cette

expression de droits-de-l'hommisme est, à mon sens, caricaturale de ceux qui

l'utilisent...

VA : Vous proposez de "constituer la parole humaine" en fondant une

"Organisation des peuples unis,(...) sorte de conscience de l'humanité" pour

pallier "la mondialisation économique, la fossilisation des partis politiques

traditionnels et la démobilisation des citoyens". Comment y parvenir sans verser

dans la politique ou l'idéologie ?

AV : C'est en cela que mon entreprise peut paraître difficile et même périlleuse.

J'interpelle chaque citoyen en lui demandant ce qu'il fait pour contribuer au respect de

l'éthique des droits de l'Homme et du bien commun. Je ne lui demande pas de s'inscrire à

un mouvement associatif ou politique. Comme disait René Dumont(5) : "Il faut que

chacun, dans son coin à son niveau, fasse ce qu'il y a à faire".

VA : Œuvrer chacun à son niveau pour le bien commun de l'humanité, est-ce votre

définition de l'Homme Univers ?

MA : En vérité, "l'Homme Univers" est une représentation de la conscience de

l'humanité. L'homme Univers est seulement à l'état d'idéal commun, car il n'existe

encore aucun réel mouvement universel, sorte de société civile internationale

suffisamment organisée, pour pouvoir exercer une influence positive sur la marche du

monde. Pourtant, il me semble plus qu'urgent d'œuvrer à la constitution d'une

"citoyenneté universelle". Faire pression sur nos élus pour qu'eux aussi

obéissent à une éthique des droits de l'Homme et contribuent de cette manière au

progrès du bien commun, mais aussi nous inciter les pouvoirs publics à faire avancer le

droit international, tant du point de vue du respect des droits civils et politiques que

de celui des droits économiques, sociaux et culturels - notamment par la mise en

œuvre effective de la Cour pénale internationale.

VA : Vous constatez que la dénonciation systématique des violations des droits de

l'Homme "peut avoir pour conséquence inattendue l'assoupissement des

consciences". En somme, vous craignez que trop d'horreur ne banalise l'horreur... Les

médias doivent-ils cesser de montrer la souffrance des hommes ? Que faut-il faire alors ?

MA : La mission d'une presse libre consiste à débusquer les violations où qu'elles se

produisent. D'ailleurs, La Cour européenne des droits de l'Homme attribue à la presse un

rôle de "chien de garde de la démocratie". J'observe simplement qu'il existe

un réel décalage entre l'information et, parfois, le plaisir malsain que certains

éprouvent parfois au spectacle de l'horreur.

À mon sens, il existe deux façons de lutter pour les droits de l'Homme : dénoncer les

violations, certes, mais aussi se battre de façon positive pour bâtir un avenir

meilleur. Ce qui est gênant dans la dénonciation des violations, c'est que

l'objectivité y est impossible. Comment faire abstraction de ce que l'on est, de ses

propres convictions ? Par exemple, dans le conflit du Proche Orient, certaines

associations dénoncent les Israéliens ; d'autres associations les Palestiniens. Même

les grandes organisations internationales ne peuvent éviter la partialité.

On se pose en s'opposant... En dénonçant l'autre comme un scélérat, je pense me

grandir. Combien d'intellectuels, de gens de valeur, épousent systématiquement la cause

du plus faible même si le faible commet des actes inacceptables ? Nos jugements nous

jugent...

Malgré nos différences d'opinion, il faut continuer à dénoncer l'ensemble des

violations d'où qu'elles viennent, où qu'elles soient commises et quels qu'en soient les

auteurs. La construction d'un monde plus libre se nourrit de cette pluralité. Cependant,

nos divergences de vues ne doivent pas aboutir à l'anéantissement de ceux qui ne

partagent pas nos opinions.

Contrairement à une idée très répandue, je ne crois pas que nos différences (de

couleur, culturelles, sociales...) soient à l'origine des guerres. Si on a reçu

l'éducation nécessaire, on est capable d'accepter l'autre dans ses différences. Comme

l'a écrit Jean Rostand : "Le biologique ignore le culturel(...) De tout ce que

l'homme a appris, éprouvé, ressenti au long des siècles, rien ne s'est déposé dans

son organisme, rien n'a passé dans sa bête. Rien du passé humain n'a imprégné ses

moelles.(...) Chaque génération doit refaire tout l'apprentissage. Et si, demain, la

civilisation entière était détruite, l'homme aurait tout à recommencer, il repartirait

du même point d'où il est parti voilà quelque cent ou deux cent mille ans.(...) La

civilisation de l'homme ne réside pas dans l'homme, elle est dans les bibliothèques,

dans les musées et dans les codes.". Aucun progrès humain n'étant, hélas,

génétiquement transmissible, on doit surtout compter sur l'éducation (l'école, les

universités) et la formation (professionnelle) pour travailler en profondeur. En

attendant que des partisans des droits de l'Homme soient élus à la tête de tous les

États, il faut s'armer de persévérance et poursuivre sa tâche de sensibilisation,

d'éducation et de formation, qui représentent, à mes yeux, la meilleure façon de

changer les mentalités.

(1) "Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'Homme seront

violés en quelque partie du monde." René Cassin, prix Nobel de la Paix (1968).

(2) "René Cassin, fantassin des droits de l'homme" (1979. Editions Plon).

"René Cassin, Père de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme"

(1998. Perrin).

(3) L'objectif de l'Académie Internationale des droits de l'Homme est de contribuer dans

les milieux professionnels à la mise en œuvre d'une éthique des droits de l'Homme.

(4) A paraître en 2005.

(5) René Dumont (1904-2001) citoyen engagé, agronome, pacifiste, tiers-mondiste,

écologiste.

*Marc Agi est également l'auteur de " l'Encyclopédie des libertés " (1997.

Editions Fondation de l'Arche de la Fraternité). Par ailleurs, de 1993 à 2001, il a

été directeur général de la Fondation Internationale des Droits de l'Homme, l'Arche de

la Fraternité et, de 1991 à 2002, membre de la Commission nationale consultative des

droits de l'Homme (président de la sous-commission pour l'éducation et la formation aux

droits de l'Homme) où il a notamment œuvré pour l'adoption d'une " Charte

d'éthique commune aux professions s'exerçant directement sur la personne humaine ".

Il est actuellement chargé d'un cours sur " Les éthiques professionnelles et

l'éthique des droits de l'Homme " à l'université de Nantes. Depuis quarante ans,

Marc Agi combat pour faire mieux connaître les valeurs sur lesquelles reposent les droits

de l'homme, et construire un monde un peu moins injuste, un peu plus libre, un peu plus

solidaire. Marc Agi participe également à la XIIe UNIVERSITÉ D'ÉTÉ INTERNATIONALE DE

FORMATION DE FORMATEURS en droits de l'Homme et Citoyenneté démocratique du 11 au 31

juillet 2005 au Pôle universitaire et technologique de Vichy. Biographie.

Quelques liens vers des textes fondamentaux sur les droits de l'Homme et libertés

fondamentales :

La Convention internationale des droits de l'Enfant du 20 novembre 1989

La Convention européenne des droits de l'Homme de 1950

La Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948

La Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

Des droits de l'Homme aux droits de l'enfant

A lire également (ou à relire) dans Les Di@logues Stratégiques ou Des Idées & des

Hommes :

"L'Homme, mesure de toute chose" René Passet (juillet 02)

"Il faut créer une énergie transformatrice" Patrick Viveret (juin 02)

"Parce que le monde et les temps changent" Edgar Morin, René Passet, Joël de

Rosnay (juin 2002)

Propos recueillis par Véronique Anger, Rédactrice en Chef

anger@carpediemcommunication.com